歴史と文化が薫る街、小田原。ここでビジネスをしていると、やっぱり「見せ方」や「表現」にもこだわりたくなりませんか?

「チラシや名刺、自分で作ってみたけどなんかパッとしない…」

「Webサイトも作りたいけど、どこに頼めばいいかわからない」

「もっと集客につなげるためのアイデアが欲しい!」

そんな悩み、実は多くの経営者さんや担当者さんが抱えているんです。デザインって、ただキレイにするだけじゃなくて、お店や会社の「想い」をお客様に正しく届けるための最強のツール。特にここ小田原や西さがみエリアには、歴史を持ち、華道家の感性と最新のデジタル技術を融合させたユニークな提案ができるプロがいるのをご存知でしょうか?

紙モノからWeb、さらには動画やグッズ制作まで。バラバラに頼むのではなく、全部まとめて「ワンストップ」で相談できると、業務が驚くほど楽になるし、ブランドの統一感もグッと高まります。

今回は、地域密着で活動するプロの視点から、あなたのビジネスをワンランクアップさせるデザイン活用のヒントをたっぷりお届けします。読めばきっと、「もっと早く相談すればよかった!」と思えるはずですよ。それでは、アートな街ならではの感性を磨く旅に出かけましょう!

1. チラシや名刺のデザイン、自分で作って限界感じてない?プロに頼むと世界が変わる理由

最近では高機能な無料デザインツールやアプリが普及し、誰でも手軽にチラシや名刺を作成できるようになりました。コストを抑えるために、自作で済ませている個人事業主や店舗オーナーも多いのではないでしょうか。しかし、いざ印刷してみると「画面で見た時と色が違う」「文字が読みづらい」「どこか素人っぽさが抜けない」といった壁にぶつかることは少なくありません。もし、あなたが作った販促物で思うような集客効果が得られていないのなら、それはデザインの力を見直すタイミングかもしれません。

小田原は、歴史ある小田原城を中心に、近年では洗練された施設や、芸術性の高い観光場所などが注目を集める、感度の高い人々が集まるエリアです。このような「アートな街」において、ビジネスの顔となる名刺やチラシのデザイン品質は、そのまま企業の信頼性やブランドイメージに直結します。手作りの温かみも大切ですが、情報の整理や視線の誘導といった「伝える技術」においては、やはりプロフェッショナルに一日の長があります。

プロのデザイナーに依頼する最大のメリットは、単に見た目を綺麗にすることだけではありません。彼らは「誰に、何を、どう伝え、どう行動してほしいか」というマーケティングの視点を持ってレイアウトを構築します。例えば、フォントの選び方一つとっても、ターゲット層が若者なのかシニア層なのかによって最適な書体は異なりますし、余白の取り方一つで高級感や親しみやすさをコントロールします。素人が何時間も悩んで配置した要素を、プロは瞬時に整理し、情報の優先順位を明確にした「伝わるデザイン」へと昇華させます。

また、デザインにかける時間を「本業」に使えるようになるという時間対効果も見逃せません。慣れない作業に何時間も費やすよりも、餅は餅屋としてプロに任せ、ご自身は商品の開発やサービスの向上、顧客対応に集中する方が、結果的にビジネス全体のパフォーマンスは向上します。

小田原周辺で活動するデザイナーや制作会社に相談することは、地元のトレンドや地域性を踏まえた提案を受けられるという点でも大きな強みとなります。自分の感性だけで作る限界を感じたら、一度プロの視点を取り入れてみてください。そこには、今まで見えていなかった新しいビジネスの可能性と、顧客の反応が変わる瞬間が待っているはずです。

2. 華道家の視点がキラリ!小田原ならではの感性でビジネスに差をつけるコツ

歴史ある城下町でありながら、現代的なアートや文化が息づく街、小田原。この地でビジネスを展開する際、デザインやブランディングにおいて強力な武器となるのが「華道(いけばな)」に通じる美意識です。小田原には伝統文化に精通したクリエイターや、華道の師範資格を持つデザイナーなど、独自の感性を持つプロフェッショナルが数多く活動しています。ここでは、華道家の視点をビジネスデザインに取り入れ、競合と差別化するための具体的なポイントを解説します。

「引き算の美学」で情報を整理し、本質を伝える

華道の基本精神の一つに、不要なものを削ぎ落とし、植物本来の美しさを際立たせる「引き算の美学」があります。これは現代のビジネスデザイン、特にWebサイトや広告チラシの制作において極めて重要な視点です。

多くの企業は、伝えたい情報が多すぎて紙面や画面を文字で埋め尽くしてしまいがちです。しかし、小田原の落ち着いた風土を知るデザイナーは、情報の「余白(スペース)」を巧みに操ります。華道において花と花の間にある空間が緊張感と美を生むように、デザインにおいても余白を作ることで、一番伝えたいメッセージや商品写真(主役)を劇的に際立たせることができます。プロに相談する際は、「何を載せるか」だけでなく「何を削るか」を提案してもらうことで、洗練されたブランドイメージを構築できるでしょう。

「真・副・控」のバランスで視線を誘導する

華道には、作品の骨格を作る「真(しん)・副(そえ)・控(ひかえ)」という役枝(やくえだ)の構成理論があります。これはビジネスにおける情報の優先順位付けにそのまま応用可能です。

* 真(メイン): 最も訴求したい商品やキャッチコピー

* 副(サブ): それを補強する説明や証拠データ

* 控(アクセント): 全体を引き締めるロゴや連絡先

この三角形のバランスを意識したレイアウトは、見る人の視線を自然に誘導し、ストレスなく情報を届ける効果があります。小田原城の天守閣が街のどこからでも象徴的に見えるように、デザインの中に揺るぎない「芯」を通すことが、顧客の記憶に残る秘訣です。

季節の移ろいを取り入れた「一期一会」の演出

小田原は海と山に囲まれ、梅や桜、紫陽花など四季折々の自然が豊かな場所です。華道家は季節の花材を選び、その瞬間の命の輝きを表現しますが、ビジネスにおいてもこの「季節感」と「ライブ感」は顧客を飽きさせない重要な要素となります。

店舗のディスプレイやWebサイトのメインビジュアルに、小田原の四季を感じさせる色彩やモチーフを取り入れることで、地域に根差した信頼感を醸成できます。また、季節ごとのキャンペーンバナーやSNSの発信において、定型的なテンプレートを使い回すのではなく、その時期ならではの空気感をデザインに反映させることで、顧客との間に「今、この時」を共有する親近感が生まれます。

小田原という土地が持つ文化的な豊かさと、華道家の鋭い審美眼を掛け合わせることで、単なる装飾を超えた「意味のあるデザイン」が生まれます。感性を磨き、ビジネスに深みを持たせたいと考えるなら、伝統と革新を理解する地元のプロフェッショナルへ相談してみてはいかがでしょうか。

3. 紙モノからWebまで丸投げOK!全部まとめて頼めると驚くほど楽になる話

新規事業の立ち上げや店舗のリニューアルを検討する際、経営者や担当者を最も悩ませるのが、多岐にわたる「デザイン制作物」の準備です。ロゴマークの作成に始まり、名刺、ショップカード、折り込みチラシ、会社案内といった「紙媒体」。さらには、公式ホームページ(Webサイト)、ランディングページ、InstagramやX(旧Twitter)などのSNS用画像といった「Web媒体」。これらを個別に発注しようとすると、それぞれの業者選定や打ち合わせに膨大な時間を奪われてしまいます。

そこでおすすめしたいのが、紙モノからWebまでを一括で依頼できる「ワンストップ対応」の制作パートナーを見つけることです。小田原エリアには、グラフィックデザインとWeb制作の両方に精通した制作会社や、スキルの高いフリーランスのデザイナーが数多く活動しています。これらをすべてまとめてプロに「丸投げ」することで、驚くほど業務がスムーズになります。

一括依頼の最大のメリットは、ブランドイメージの統一感(トンマナ)が保たれる点です。チラシはA社、WebはB社とバラバラに依頼すると、色使いやフォント、全体の世界観が微妙にズレてしまい、顧客に対してちぐはぐな印象を与えかねません。しかし、同じ制作チームが全体をディレクションすることで、印刷物の質感からWebサイトのデザインまで一貫したストーリーを持たせることができ、強力なブランディング効果が生まれます。歴史と文化が根付く小田原という土地柄、洗練された統一感のあるデザインは、地元顧客からの信頼獲得において非常に有利に働きます。

また、コミュニケーションコストの大幅な削減も見逃せません。窓口を一本化すれば、素材データの受け渡しや修正指示もスムーズで、「前回のチラシで使った写真をWebにも流用したい」といった要望も即座に対応可能です。何より、デザイン周りの面倒な調整業務から解放されることで、ご自身は商品開発や接客、営業活動といった「本業」に全力を注げるようになります。

小田原でビジネスを加速させるなら、まずは地域の頼れるデザイナーや制作会社を探し、トータルコーディネートを相談してみてはいかがでしょうか。一貫性のあるデザインは、あなたのビジネスの価値を何倍にも高めてくれるはずです。

4. アナログだけじゃない!最新デジタル技術も活用して集客アップを狙おう

小田原は小田原城の城下町としての風情や、伝統工芸の寄木細工など、歴史と文化が息づくアナログな魅力にあふれた街です。しかし、どれほど素晴らしい商品やサービスを提供していても、その存在を知ってもらわなければビジネスは始まりません。現代の集客において、古き良き街の情緒を広く伝えるためには、デジタル技術の戦略的な活用が不可欠です。

まず着手すべきは、観光客や地元住民がお店を探す際に使用するスマートフォンへのアプローチです。Googleマップなどの地図検索エンジン最適化(MEO対策)は、実店舗への来店数を増やすための強力なツールとなります。店舗の外観や内装、提供するメニューなどをプロが撮影した高品質な写真で登録し、正確な情報を発信することで、検索ユーザーに安心感と期待感を与えます。

次に重要なのが、InstagramをはじめとするSNSでのビジュアルコミュニケーションです。アートに関心の高い層が集まる小田原エリアでは、単なる情報発信ではなく、感性に訴えかけるデザイン性が求められます。投稿する画像の色味を統一したり、動画コンテンツを用いて制作風景や店舗の雰囲気を伝えたりすることで、ブランドの世界観を構築できます。ここでプロのデザイナーに相談し、SNS用のテンプレートやロゴ、バナー作成を依頼すれば、フィード全体に統一感が生まれ、フォロワーのエンゲージメントを高めることにつながります。

さらに差別化を図るなら、AR(拡張現実)やデジタルサイネージといった最新技術の導入も検討の価値があります。例えば、商品パッケージにスマホをかざすと物語が動き出すARコンテンツや、店内の空間を光で彩るプロジェクションマッピングなどは、顧客に忘れられない「体験」を提供します。こうしたデジタルアートの要素を取り入れることで、口コミでの拡散効果も期待できるでしょう。

アナログな温かみと最先端のデジタル技術を融合させることこそが、これからの小田原でのビジネス成功の鍵を握ります。どのツールを選び、どのようにデザインへ落とし込むべきか迷った際は、地域の特性と最新トレンドの両方を理解している専門家への相談が、集客アップへの最短ルートとなります。

5. まずは気軽に話してみよう!対面もリモートもOKなデザイン相談の活用法

デザイン事務所への依頼と聞くと、明確な企画書や完璧なコンセプトが必要だと身構えてしまう方が少なくありません。しかし、実際のプロジェクトは「何となくのイメージ」や「現状の漠然とした悩み」を共有するところからスタートするケースが大半です。プロのデザイナーにとって、まだ言葉になっていないクライアントの想いを汲み取り、視覚的な形へと落とし込むことこそが腕の見せ所でもあります。

神奈川県小田原市は、歴史的な風情と新しいカルチャーが融合する街であり、クリエイティブな発想を育むのに適した環境です。対面での打ち合わせを希望される場合、小田原駅徒歩5分の「小田原ラボ」、地域の起業家やクリエイターが集うコワーキングスペースです。リラックスした雰囲気の中でセッションを行うのも良いでしょう。顔を合わせて話すことで、テキストや画面越しでは伝わりにくい熱量や微妙なニュアンスを共有でき、より精度の高いデザイン提案へとつながります。

一方で、遠方の企業や多忙な経営者の方には、ZoomやGoogle Meetなどを活用したオンライン相談が定着しています。画面共有機能を使いながら参考となるWebサイトやデザイン事例をリアルタイムで確認できるため、場所を選ばずに効率的な打ち合わせが可能です。小田原を拠点とするデザイナーであっても、デジタルツールを駆使して全国各地のクライアントと円滑にプロジェクトを進めています。

大切なのは、一人で悩み続けずに早い段階で専門家にコンタクトを取ることです。ロゴ制作、Webデザイン、パンフレット作成など、媒体を問わず、まずは問い合わせフォームやSNSから気軽に声をかけてみてください。対面でじっくり語り合うもよし、オンラインでスピーディーに進めるもよし。あなたのビジネススタイルに合わせた方法で、デザインの可能性を広げていきましょう。

毎日、朝起きてから寝るまでスマートフォンの画面ばかり見ていませんか?ブルーライトを浴びすぎて、目がショボショボ…なんてこと、よくありますよね。そんなデジタル漬けの毎日に、ちょっとした「癒し」を与えてくれるのが、実は昔ながらの「紙の印刷物」なんです。

今回は、神奈川県の小田原で歴史を持つ印刷のプロフェッショナルが、紙媒体ならではの魅力についてお話しします。ただインクを紙に乗せるだけじゃない、華道家としての感性が光るデザインの秘密や、手触りから伝わる温もりの正体とは一体何なのでしょうか?

デジタルデトックスのヒントが、意外と身近なチラシや名刺に隠されているかもしれません。画面越しでは伝わりきらない熱量と、紙が持つ不思議な力を一緒に紐解いていきましょう!読み終わる頃には、ポストに入っているチラシを見る目が少し変わっているはずですよ。

1. スマホ疲れの目に優しい!紙のチラシがつくる癒しの時間

現代人の生活において、スマートフォンの画面を見ない日は一日たりとも存在しないと言っても過言ではありません。朝起きてすぐにニュースをチェックし、移動中にSNSを眺め、仕事ではパソコンと向き合う日々。常にバックライトの強い光を浴び続けている私たちの目は、知らず知らずのうちに過度な緊張状態にあり、悲鳴を上げています。そんな深刻な「スマホ疲れ」を感じた時こそ、あえてアナログな紙のチラシや印刷物に目を向けてみることをおすすめします。

デジタルデバイスが自ら強い光を発して目に情報を届けるのに対し、紙の印刷物は太陽や照明の光を反射して像を目に届けます。この「反射光」は、ディスプレイの直射光に比べて目への刺激が圧倒的に柔らかく、脳への負担も少ないとされています。小田原駅周辺を歩けば、地元の飲食店や季節のイベント情報を知らせる色とりどりのチラシやフリーペーパーがラックに並んでいるのを目にするでしょう。

これらの印刷物を実際に手に取り、紙特有のざらつきや滑らかさ、かすかなインクの匂いを感じながら情報を追う行為は、視覚だけでなく触覚や嗅覚をも刺激し、五感をバランスよく整える効果が期待できます。画面を高速でスクロールするだけの情報摂取とは異なり、紙の端を指でめくり、全体を俯瞰して眺める動作には、不思議と呼吸を深くし、心を落ち着かせるリズムがあります。

特に小田原のような歴史と文化が根付く街では、地域密着型の印刷会社が手掛ける、温かみのあるデザインのチラシが多く流通しています。画一的なデジタルのフォントだけではなく、時には手書きの文字や、紙質にこだわったパンフレットに出会うこともあります。そこには効率化されたデジタルデータからは感じ取りにくい、作り手の体温や街の空気感が込められています。

デジタルデトックスのために無理にすべての情報を遮断する必要はありません。情報の摂取方法を「発光する画面」から「優しい紙」へと一時的にシフトさせてみるのです。たったそれだけのことで、強張っていた目の筋肉がふっと緩み、本来の感覚を取り戻す癒しの時間となるはずです。自宅のポストに投函されるチラシ一枚でさえ、見方を変えれば、デジタル漬けの日常から一時的に離脱するための、最も身近で効果的なツールとなり得ます。

2. ただの印刷じゃないかも?華道家の感性が生むデザインの秘密

私たちの目は日々、スマートフォンやPCの画面から発せられる膨大な情報量にさらされています。隙間なく埋め尽くされたバナー広告や、次々と流れてくるタイムライン。そんなデジタル空間の「過密」に疲れた時、ふと手に取った小田原発の印刷物に心が安らぐ経験はないでしょうか。その理由の一つに、日本の伝統的な美意識、とりわけ「華道」に通じる感性が隠されていることに気づかされます。

華道の世界では、花そのものの美しさと同じくらい、あるいはそれ以上に「空間」や「間(ま)」を重要視します。何もない空間があるからこそ、花が生きる。この「引き算の美学」が、小田原で生み出される洗練されたフライヤーやパンフレットのデザインに見事に落とし込まれているのです。

ただ情報を羅列するのではなく、紙という物理的なキャンバスの上に、言葉と写真を「生ける」ように配置する。余白を恐れずにたっぷりと取ることで、読み手の視線は自然と誘導され、呼吸をするようなリズムで情報を咀嚼できます。これは、スクロールして消費されるだけのデジタル情報とは対照的な体験です。小田原という土地は、かつて東海道の宿場町として栄え、小田原城を中心に茶道や華道といった文化が色濃く残る場所です。そうした歴史的背景を持つ街のクリエイターたちが、無意識のうちに植物の生命力や季節の移ろいを紙の上に表現しているのかもしれません。

また、インクの色使いにも自然由来の柔らかさが感じられます。モニター上のRGBカラーのような刺激的な発色ではなく、小田原の海や山、あるいは名所である曽我梅林を連想させるような、落ち着いたトーン。そこに、厳選された紙の凹凸や手触りが加わることで、視覚情報以上の「温もり」が伝わってくるのです。華道家が器と花の調和を大切にするように、紙質とインクの相性を計算し尽くしたデザインは、もはや単なる印刷物ではなく一つの作品と言えるでしょう。デジタルデトックスを求める現代人にとって、こうした「手で触れられる美」こそが、最も贅沢な癒やしとなるのです。

3. 小田原!地元で愛され続ける紙媒体にはワケがある

スマートフォンのブルーライトから目を離し、ふと手にしたチラシやパンフレット。そこには画一的なデジタルフォントやディスプレイの光にはない、インクの匂いや紙の凹凸といった物理的な「質感」があります。小田原という街は、かつての宿場町、そして城下町としての歴史的背景を持ち、伝統的なものづくりや文化を大切にする土壌が今も色濃く残っています。そうした土地柄だからこそ、デジタル全盛の現代においても、人の手触りを感じさせる紙媒体が根強く支持されているのです。

小田原駅周辺や商店街を歩けば、観光客向けの絵地図や、地元の老舗かまぼこ店・和菓子店のこだわりが詰まった包装紙など、魅力的な印刷物に数多く出会います。これらは旅の思い出として手元に残るだけでなく、地域住民にとってもコミュニティをつなぐ重要なツールとして機能してきました。歴史は、変化の激しい時代の中で、変わらぬ温もりと確かな情報を地域の人々に届け続けてきた証です。

デジタルデトックスが叫ばれ、情報の洪水に疲れを感じる人が増えている今、あえて時間をかけて読む「紙」の価値が見直されています。小田原の街角で長く愛されてきた印刷物には、効率化だけでは決して測れない、人の体温のような温もりが込められています。その一枚を手に取る時間は、忙しい日常の中でふっと息をつける、贅沢なひとときとなるはずです。

4. デジタルも便利だけど、手元に残るパンフレットこそ最強の販促?

スマートフォンを開けば、自分好みにカスタマイズされた広告が次々と流れてくる現代。興味のある情報へ瞬時にアクセスできるデジタルの利便性は疑いようがありません。しかし、画面をスワイプした瞬間に消えてしまう情報と、物理的に手元に残る「紙」の情報とでは、受け取る側の記憶への残り方が決定的に異なります。

マーケティングの視点から見ても、アナログな印刷物は非常に強力なツールです。Web広告はブラウザを閉じれば終わりですが、自宅に持ち帰られたパンフレットは、リビングのテーブルや本棚に置かれ、ふとした瞬間に何度も視界に入ります。これを心理学では「単純接触効果」と呼びますが、物理的にそこに存在し続けるという事実は、デジタルには真似できない強みです。美しい写真やこだわりの紙質で作られた印刷物は、捨てられにくく、長く手元に置かれることで、ブランドへの愛着や信頼感をじわじわと醸成していくのです。

また、デジタルデトックスという観点からも、紙媒体は見直されています。ブルーライトを発しない紙の文字を追う時間は、目や脳を休める癒やしのひとときとなり得ます。小田原という歴史と文化が薫る街だからこそ、効率性だけではない「情緒」を伝える手段として、印刷物が選ばれ続けているのかもしれません。あえて手間とコストをかけて作られたパンフレットには、送り手の情熱と温もりが込められており、それこそが顧客の心を動かす最強の販促となるのです。

5. 画面越しじゃ伝わらない熱量!紙の名刺で相手の記憶に残ろう

スマートフォンの画面をタップするだけで連絡先を交換できる時代です。QRコードを読み取れば、一瞬でSNSのアカウントも共有できます。しかし、その手軽さと引き換えに失ってしまったものはないでしょうか。それは「相手の記憶に残る」という強烈なフックです。デジタルのデータは均一で、どの人の連絡先も同じフォント、同じレイアウトで画面上に並びます。後になって見返したとき、顔と名前が一致しないという経験は誰にでもあるはずです。

一方で、こだわりの詰まった紙の名刺は、指先から脳へと直接情報を伝えます。紙の厚み、表面のざらつきや滑らかさ、インクの質感。これらは視覚だけでなく触覚を刺激し、渡した相手の無意識に深く刻み込まれます。情報の伝達手段として見ればデジタルの方が効率的かもしれませんが、感情や熱量を伝えるツールとしては、物質としての質量を持つ紙の名刺に軍配が上がります。

特に小田原エリアには、古くからの職人文化やものづくりの精神が息づいています。丁寧な仕事をする印刷会社やデザイン事務所が多く、単なる情報の羅列ではない「作品」としての名刺作りを相談できる土壌があります。例えば、活版印刷のような昔ながらの技法を取り入れてみるのも一つの手です。プレスされた文字が紙に食い込む物理的な窪みは、まさに作り手の「熱量」そのもの。受け取った人は、会話の最中に無意識にその凹凸を指でなぞり、そこに込められたこだわりを感じ取ることでしょう。

デジタルデトックスが注目される昨今、ビジネスの現場でも「あえてのアナログ」が新鮮な驚きと信頼感を与えます。「素敵な手触りの紙ですね」「小田原で作られたんですか?」そんな会話のきっかけを生むのも、物理的な名刺ならではの力です。効率化を突き詰めた先で埋没してしまうのではなく、ここぞという場面では、小田原の印刷技術が光る一枚の手触りで、あなたという人間の体温を伝えてみてください。

小田原の街を歩いていると、おしゃれなカフェや歴史あるスポットのパンフレットについ手が伸びてしまうこと、ありませんか?「今はスマホで何でも検索できるし、紙なんて古いんじゃない?」なんて思っているそこのあなた、実はそれ、すごくもったいないかもしれませんよ!

デジタル全盛期の今だからこそ、手に取れる「カタチある情報」が観光客の心に深く刺さるんです。でも、ただ情報を並べるだけじゃ誰の記憶にも残りません。思わずカバンに入れて持ち帰りたくなるデザインや、そこからWebへ誘導してファンにする賢い仕掛けが必要なんです。

この記事では、地元・小田原でデザインと印刷に向き合ってきた視点から、観光戦略における紙メディアの意外な底力と、地域活性化につながるプロモーションの秘密を深掘りしていきます。アナログの温かみとデジタルの便利さを掛け合わせた「最強の集客術」、これを知ればあなたのお店のファン作りが変わるかもしれません。集客のヒントが詰まった活用法、ぜひチェックしてみてくださいね!

1. 一瞬で心をつかむ!観光客が思わず持ち帰りたくなるデザインの仕掛け

スマートフォンの普及により、観光情報はデジタルで完結できる時代になりました。しかし、小田原市の観光戦略において、紙のパンフレットは依然として強力な集客ツールとして機能しています。なぜなら、紙媒体には観光客が現地に到着したその瞬間に、視覚と触覚を通じて旅の期待値を最大化させる独自の役割があるからです。デジタルではスワイプされてしまう情報を、物理的な「体験」として届けることが、最初の接点において極めて重要になります。

「持ち帰りたくなるデザイン」の最大の秘訣は、情報を詰め込みすぎない「引き算の美学」にあります。小田原駅の観光案内所やミナカ小田原などの主要スポットに並ぶリーフレットを観察すると、詳細な地図や営業時間はQRコードでWEBへ誘導し、紙面ではビジュアルインパクトを最優先している傾向が見て取れます。小田原城の荘厳な石垣のテクスチャや、相模湾で水揚げされた新鮮な魚介類のシズル感あふれる写真を大胆なトリミングで配置することで、それは単なる案内図ではなく、一つの「アート作品」へと昇華されます。読むものではなく「感じるもの」としてデザインされているからこそ、旅行者は無意識に手に取りたくなるのです。

また、ターゲット層に合わせたトーン&マナーの明確な使い分けも、小田原の地域ブランディングにおける重要な戦略です。歴史愛好家向けには重厚感のある手触りの良い紙質と明朝体を使用し、若い世代やインバウンド観光客向けには、食べ歩きグルメやフォトジェニックな風景をポップな色彩と直感的なアイコンで表現しています。このように、デザインそのものがマーケティングのフィルターとして機能し、多様な観光客のニーズに即座に応答しています。

さらに、SNSでの拡散を意識した仕掛けも忘れてはいけません。Instagramなどのフィードに馴染む正方形のレイアウトや、パンフレットと一緒に風景を撮影したくなるような表紙デザインを採用することで、アナログな媒体がデジタルの拡散力を持つようになります。旅の記念として自宅まで持ち帰ってもらうことは、帰宅後に旅の余韻を思い出させ、再来訪(リピート)を促す最も有効な広告となります。小田原のパンフレットデザインには、一瞬のインパクトで心を掴み、長期的な小田原ファンへと育てるための緻密な計算が隠されているのです。

2. スマホじゃ伝わらない感動がある?アナログ印刷物が持つ意外なパワー

現代において、旅行の下調べや現地での移動手段検索にスマートフォンは欠かせないツールです。しかし、小田原駅の改札を出てすぐの観光案内所や、商業施設「ミナカ小田原」のインフォメーションコーナーでは、依然として多くの観光客が紙のパンフレットを手に取っています。なぜ、デジタルネイティブ世代までもが、わざわざアナログな印刷物を求めるのでしょうか。

その最大の理由は、五感に訴えかける「物質的な体験」にあります。高精細なディスプレイであっても、紙の質感や厚み、インクの独特な香りを伝えることはできません。小田原の観光パンフレットには、小田原城の荘厳な姿や相模湾の新鮮な海鮮料理が色鮮やかに印刷されており、実際に手で触れることで「これからここへ行くんだ」という高揚感を物理的に感じることができます。この「手触り」こそが、旅の情緒を醸成する重要な要素となっているのです。

また、情報の一覧性と偶然の出会い(セレンディピティ)においても、紙媒体はデジタルに勝る側面があります。スマートフォンの画面は、検索した特定の情報へ最短距離で到達するのには最適ですが、画面サイズという制約上、周辺情報を俯瞰して見ることは苦手です。一方で、大きく広げられる観光マップなら、目的地の隣にある小さなカフェや、路地裏にひっそりと佇む史跡にふと目が留まることがあります。こうした「予定になかった寄り道」こそが、旅をより深く、思い出深いものにします。小田原の街歩きマップは、城下町特有の入り組んだ路地や隠れた名店を網羅的に見渡せるようにデザインされており、回遊性を高める仕掛けとして機能しています。

さらに、アナログ印刷物は「持ち帰れる思い出」としての価値も持ち合わせています。旅を終えて自宅に戻った後、ふとテーブルに置かれたパンフレットを目にすることで、楽しかった旅の記憶が鮮明に蘇ります。デジタルデータはフォルダの奥底に埋もれてしまいがちですが、物質として存在するパンフレットは、再訪を促すリマインダーとしての役割も果たしているのです。小田原が地域活性化のために注力しているのは、単なる情報伝達ではなく、こうした旅人の記憶に残る「体験のデザイン」だと言えるでしょう。

3. 紙とデジタルのいいとこ取り!QRコード活用で集客効果を爆上げする方法

観光地における情報発信において、紙媒体のパンフレットは依然として強力なツールです。実際に小田原駅やミナカ小田原などの主要スポットを訪れると、多くの観光客が手に取れる場所に魅力的なパンフレットが設置されています。しかし、紙面にはスペースの限界があり、情報の鮮度を保つことが難しいという課題もあります。そこで鍵となるのが、アナログな「紙」とデジタルの「WEB」をつなぐQRコードの戦略的な活用です。

単にホームページのトップへ誘導するだけでは、集客効果を最大化することはできません。小田原のように歴史ある街並みと新しい施設が融合するエリアでは、ユーザーの体験価値(UX)を高めるための導線設計が求められます。例えば、QRコードを掲載する場合、単なる公式サイトへのリンクではなく、現在の開花状況がわかるライブカメラ映像や、歴史的背景を深掘りする限定動画コンテンツへ誘導することで、観光客の「行きたい」という意欲をその場で高めることが可能です。

また、QRコードはインバウンド対策としても極めて有効です。紙面ですべての言語を網羅することはデザイン的にも困難ですが、QRコードを一つ配置し、アクセスしたスマホの言語設定に合わせて自動的に翻訳されたページを表示させる仕組みを導入すれば、外国人観光客への案内もスムーズになります。小田原市観光協会などが発行するガイドマップでも、こうした多言語対応へのデジタル連携は必須の施策となっています。

さらに、マーケティング視点で最も重要なのが「効果測定」です。紙のパンフレットは配布数を把握できても、実際にどれだけの人が興味を持って行動したかが見えにくい媒体でした。しかし、設置場所や配布イベントごとにパラメータを付与した異なるQRコードを使用することで、「いつ」「どこで」「どのパンフレットから」アクセスがあったかを正確にトラッキングできます。これにより、どのデザインやキャッチコピーが反応良かったのかを数値で分析し、次回の観光戦略に活かすPDCAサイクルを回すことが可能になるのです。

紙の質感や一覧性の高さで情緒的な魅力を伝え、デジタルの利便性で詳細情報や予約行動へスムーズに誘導する。この「いいとこ取り」こそが、現代の観光地域づくりにおいて集客を成功させるための最適解と言えるでしょう。

4. 長年の経験則!失敗しないパンフレット作りの鉄則教えます

創業から、印刷業界の最前線で多くの販促ツールを手掛けてきた経験から断言します。デザインが綺麗なだけのパンフレットは、残念ながら集客には直結しません。デジタル全盛の現代において、あえて「紙」のパンフレットを作る意義は、物理的な接触を通じた体験の提供にあります。ここでは、小田原での観光集客や地域ビジネスにおいて、確実に成果を出すためのパンフレット作りの鉄則を3つのポイントに絞って公開します。

まず第一の鉄則は、ターゲットを「たった1人」になるまで絞り込むことです。「観光客全員に来てほしい」という思いは理解できますが、ターゲットが広すぎるパンフレットは誰の心にも刺さりません。例えば、小田原城の天守閣や歴史的背景を深く知りたいシニア層に向けたものと、ミナカ小田原での食べ歩きやフォトスポットを楽しみたい若年層に向けたものでは、選ぶべき写真もフォントも、紙の厚ささえも異なります。ペルソナを具体的に設定し、「これは自分のために書かれた情報だ」と感じさせることこそが、失敗しないための第一歩です。

第二の鉄則は、「感情」を動かす写真選びです。写真は単なる情報の補足ではありません。その場所に行った時の高揚感や、料理を食べた時の感動を疑似体験させる重要な要素です。例えば、鈴廣かまぼこの里での手作り体験を紹介する場合、完成したかまぼこ自体の写真よりも、体験中の子供の真剣な眼差しや、家族で笑い合っている瞬間の写真の方が、親御さんの「連れて行ってあげたい」という意欲を強く掻き立てます。プロのカメラマンによる撮影はもちろん、構図や光の加減でストーリーを感じさせる演出が、SNS時代におけるアナログ媒体の勝ち筋となります。

そして第三の鉄則は、配布場所から逆算したサイズと仕様の決定です。パンフレットの内容と同じくらい重要なのが、サイズ感と紙質です。小田原駅の観光案内所にあるラックに置くのであれば、他店のパンフレットに埋もれないよう、上部3分の1にキャッチコピーやメインビジュアルを配置する工夫が必要です。一方で、街歩きイベントで配布し持ち歩いてもらうことが目的なら、ポケットに入るコンパクトなサイズや、汗や雨に強い耐久性のある紙質が求められます。実際にユーザーが手にするシーンを想像し、触れた瞬間の「質感」まで設計に落とし込むことが、捨てられないパンフレットを作る秘訣です。

長年の経験則から言えば、これら全ての土台にあるのは「地域への愛」と「伝えたい情熱」です。テクニックと想いが合致した時、パンフレットは単なる紙媒体を超え、最強の営業マンとなって小田原の魅力を発信し続けてくれるでしょう。

5. 小田原愛が止まらない!地域全体で盛り上がるプロモーションの秘訣

小田原市の観光戦略において最も注目すべき点は、行政主導のトップダウン型ではなく、民間企業や商店街、そして市民一人ひとりが主体的に参加する「総力戦」の様相を呈していることです。パンフレットを深く読み解くと、そこには単なる観光スポットの紹介にとどまらず、地域全体が連携して訪問者をもてなそうとする強い意志と「小田原愛」が滲み出ています。

この地域一体となったプロモーションの核となっているのが、強固なシビックプライド(都市に対する誇り)の醸成です。例えば、小田原駅直結の複合商業施設「ミナカ小田原」は、単なるショッピングモールとしてではなく、宿場町の風情を再現した「小田原新城下町」としてデザインされており、ここを起点に小田原城へと人々を誘う動線が見事に設計されています。これは、個々の施設が利益を追求するだけでなく、街全体の回遊性を高めようとする共通のビジョンを持っているからこそ実現できることです。

結局のところ、小田原のプロモーションが成功している最大の秘訣は、街の人々自身が小田原を楽しみ、その魅力を誰かに伝えたいという熱量を持っている点に尽きます。パンフレットはその熱量を凝縮した「招待状」であり、手に取った人々に「ここに行けば何か面白い体験ができる」と予感させる力強さがあるのです。地域全体が一つのチームとして機能するこの体制こそが、持続可能な観光地づくりの理想的なモデルケースと言えるでしょう。

「名刺交換をしたけれど、後で顔を思い出してもらえない…」

「渡した瞬間に会話が弾むような、インパクトのある名刺が欲しい!」

そんな風に思ったこと、一度はありませんか?

ビジネスの現場において、名刺はただの連絡先カードではなく、あなたというブランドを伝える「顔」そのものです。特にここ小田原や西さがみエリアには、歴史ある城下町ならではの美しい伝統や風景がたくさんありますよね。この地元の魅力をデザインに取り入れるだけで、初対面の相手とも話題のきっかけが生まれ、信頼感だってグッと高まるんです。

でも、「伝統的なデザインって、なんだか古臭くならない?」なんて心配は無用!

実は、華道の感性を活かした「和」の美意識と、最新のデジタル技術を組み合わせることで、洗練されたモダンな仕上がりが実現できるんです。紙の手触りからこだわってみたり、スマホをかざすと動き出すAR機能をつけたりと、ちょっとした遊び心をプラスするのが今のトレンド。

今回は、そんな小田原の粋な心意気を感じさせる、周りと差がつく名刺デザインのヒントをご紹介します。創業から長年地域に寄り添ってきた経験をもとに、あなたのビジネスを加速させるアイデアをたっぷりお届けするので、ぜひ最後までチェックして、新しい名刺づくりの参考にしてくださいね!

1. 普通の名刺はもう卒業!小田原の粋なデザインで第一印象を爆上げしよう

ビジネスシーンにおける名刺交換は、単なる連絡先の交換作業ではありません。それは、あなたの第一印象を決定づける極めて重要な「数秒間のプレゼンテーション」です。多くのビジネスパーソンが白地に黒文字の一般的なレイアウトを使用している中で、ありきたりな名刺を渡していては、その他大勢の中に埋もれてしまうリスクがあります。そこで提案したいのが、神奈川県小田原市に息づく伝統美をデザインに取り入れ、圧倒的な差別化を図る戦略です。

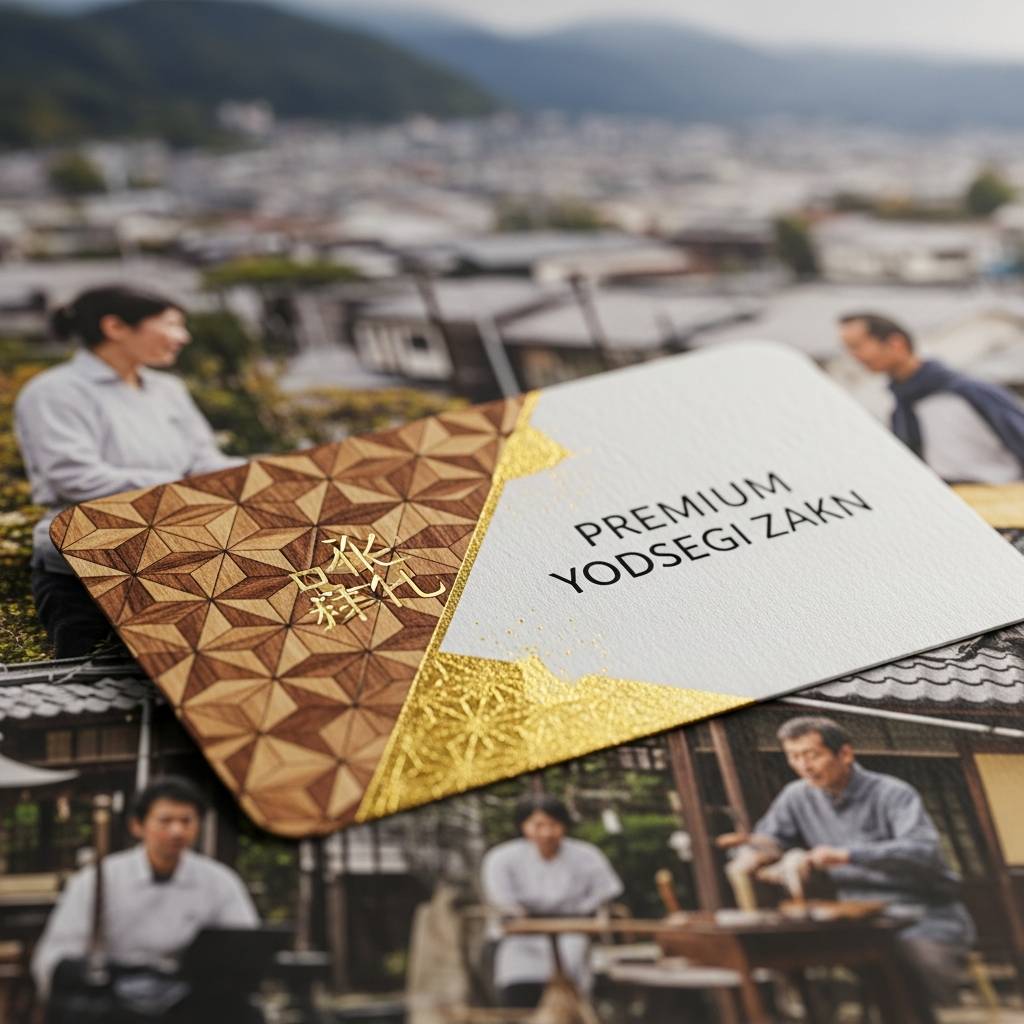

小田原には、国の伝統的工芸品にも指定されている「小田原寄木細工」や、折りたたみ可能な機能美を持つ「小田原提灯」など、デザインのインスピレーション源となる豊かな文化資産があります。例えば、寄木細工特有の緻密な幾何学模様を名刺の縁取りや裏面デザインにあしらうことで、誠実さと精巧な技術力を視覚的にアピールできます。また、温かみのある木の質感や和の色使いを取り入れることで、受け取った相手に「粋」で洗練された印象を与えることができるでしょう。

こうした地域性を活かしたデザインは、視覚的なインパクトを与えるだけでなく、最強のアイスブレイクツールとしても機能します。「素敵な模様ですね」「小田原ゆかりのデザインですか?」といった会話が自然に生まれることで、商談前の緊張をほぐし、スムーズな関係構築をサポートしてくれるのです。普通の名刺を卒業し、小田原の伝統と美意識を味方につけることで、あなたのビジネスチャンスは大きく広がります。記憶に残る一枚を作り上げ、出会いの質を劇的に高めましょう。

2. 華道家の感性が光る!和の美意識を取り入れたレイアウトの秘訣とは

名刺という限られたスペースの中で、相手に強烈な印象を残しつつ、品格を感じさせるためには、情報を整理するだけでなく「美的な配置」が不可欠です。ここで参考にしたいのが、日本の伝統芸術である「華道(いけばな)」の考え方です。華道家が花を生ける際に最も大切にするのは、草花そのものの美しさだけでなく、それらを取り巻く空間、すなわち「余白」の扱いです。

小田原の歴史ある街並みや、曽我梅林で見られる梅の枝ぶりを想像してみてください。自然界の美しさは、決して左右対称(シンメトリー)に整列しているわけではありません。和の美意識を取り入れた名刺デザインにおいても、この「アシンメトリー(左右非対称)」のバランス感覚が重要になります。

具体的には、文字やロゴを中央に整然と配置するのではなく、あえて左右どちらかに寄せたり、対角線を意識した配置にしたりすることで、紙面上に心地よい緊張感と動きが生まれます。これは華道における「真・副・控(しん・そえ・ひかえ)」という役枝の構成にも通じるテクニックです。氏名を「真(主役)」とし、肩書きや連絡先をそれを引き立てる「副」や「控」として配置することで、視線の流れをコントロールし、重要な情報が自然と目に飛び込んでくるレイアウトが完成します。

また、最も重要な要素が「引き算の美学」です。小田原城天守閣が青空を背景に凛とそびえ立つように、伝えたい要素を際立たせるためには、周囲に十分な余白が必要です。多くの情報を詰め込みたくなる気持ちを抑え、潔く空白を残すことで、相手の想像力をかき立てる洗練されたデザインになります。

さらに、小田原には寄木細工という幾何学模様の伝統工芸がありますが、名刺デザインに取り入れる際は、全面に柄を敷き詰めるのではなく、アクセントとして一部にあしらうのがポイントです。静寂な空間の中に、鮮やかな伝統模様が少し入るだけで、華道でいうところの「一輪挿し」のような、奥ゆかしくも強い存在感を放つ名刺になります。

このように、華道家の視点で「空間」と「バランス」を意識することは、単なる情報の羅列を脱し、渡した相手の心に響くアートのような名刺を作るための近道となります。和の美意識を宿したレイアウトは、信頼感とともに、持ち主の洗練された感性を無言のうちに伝えてくれるでしょう。

3. 地元愛が伝われば会話も弾む!西さがみの風景や色使いをヒントにする方法

ビジネスにおける名刺交換は、単なる連絡先の交換ではなく、あなたという人物を印象付ける最初のプレゼンテーションです。特に地域に根差した活動をしている場合、「小田原の方なんですね!」と相手の関心を引くことができれば、その後の商談や信頼関係の構築がスムーズに進みます。西さがみエリア特有の美しい風景や色彩をデザインに取り入れることは、単なる装飾以上の効果を発揮し、あなたの「地元愛」と「信頼性」を伝える強力なツールとなります。

具体的なデザインのヒントとして、まずは地域のシンボルである「小田原城」の色彩構成を参考にしてみてはいかがでしょうか。天守閣の優美な白壁をベースカラーにし、屋根瓦のいぶし銀や、春の訪れを告げる桜の淡いピンクをアクセントカラーとして使用することで、上品で誠実な印象を相手に与えることができます。また、歴史ある城下町の風情を感じさせる明朝体や筆文字のフォントと組み合わせれば、老舗のような安心感や重厚感も演出可能です。

次に、海と山に囲まれた西さがみならではの自然美をモチーフにするアプローチもおすすめです。例えば、相模湾や「御幸の浜」から望む水平線の深いブルーやエメラルドグリーンは、冷静さや知性を表すコーポレートカラーとして非常に相性が良い色です。海産物を扱う企業はもちろん、コンサルタントや士業の方にとっても、清潔感のある海の色は信頼獲得に繋がります。

さらに、小田原から箱根にかけての伝統工芸である「寄木細工」の要素を取り入れるのも効果的です。寄木細工特有の幾何学模様を名刺の裏面全体にパターンとして敷いたり、帯状の装飾としてあしらったりすることで、クリエイティブで洗練された雰囲気が生まれます。この複雑で美しい模様は、「技術の高さ」や「緻密さ」をアピールしたい建築家、デザイナー、職人などの名刺に最適です。あるいは、「曽我梅林」の梅の花弁をモチーフにしたワンポイントのロゴマークを入れることで、可憐さや親しみやすさをプラスするのも良いでしょう。

このように、地域特有の要素をそのまま写真で使うのではなく、色や柄として抽象化してデザインに落とし込むことが、プロフェッショナルな印象を与えるコツです。名刺を渡した瞬間に「その模様、寄木細工ですか?」「綺麗な海の色ですね」といった会話が自然と生まれれば、アイスブレイクは成功です。地域への誇りをデザインに込めて、あなただけのストーリーを届けてください。

4. 紙質にもこだわって伝統美を演出!手触りで差がつく用紙選びのポイント

名刺交換の瞬間、相手が最初に感じるのはデザインの視覚情報だけでなく、指先から伝わる「紙の質感」です。どれほど洗練された小田原の伝統柄や寄木細工のモチーフをデザインに取り入れたとしても、印刷する用紙が一般的で薄いものでは、その魅力は半減してしまいます。伝統美を最大限に引き立て、相手の記憶に深く刻み込むためには、手触りにまで徹底的にこだわった用紙選びが不可欠です。

まず検討したいのが、和紙や和風の風合いを持つ特殊紙です。例えば「しこくてんれい」や「大礼紙」のように、紙の繊維が表面に見える羽のような模様が入った用紙は、上品で落ち着いた高級感を演出します。こうした和紙特有のざらつきや温かみのある手触りは、小田原という古都が持つ歴史的な背景や、職人の手仕事による温もりを連想させるのに最適です。シンプルな黒一色の文字情報であっても、背景となる紙に表情があるだけで、格式高い印象を与えることができます。

また、紙の地色選びも重要なポイントです。漂白されたような真っ白な紙よりも、生成り色やクリーム色、あるいは淡いグレーなどのナチュラルな色味を選ぶことで、日本の伝統色が持つ奥ゆかしさが際立ちます。例えば、高級印刷用紙として知られる「ヴァンヌーボ」シリーズのナチュラル系カラーなどは、インクの乗りが良く、寄木細工のような細かい幾何学模様も鮮明に再現しつつ、紙本来の風合いを楽しむことができます。

視覚だけでなく触覚にも訴えかける名刺は、あなたのビジネスに対する美意識やこだわりを無言のうちに雄弁に語ります。小田原の伝統美をコンセプトにするならば、ぜひ用紙のサンプルを実際に手に取り、その厚みや肌触りがデザインと調和するかどうかを確かめてみてください。紙質へのこだわりが、他との圧倒的な差を生み出す鍵となります。

5. 古き良き伝統とデジタルの融合!AR機能付き名刺で相手に驚きをプラス

小田原が誇る寄木細工の幾何学模様や、温かみのある小田原提灯の文字。こうした伝統的な意匠を名刺に取り入れることは、地域への愛着と品格を示す素晴らしい手段です。しかし、ビジネスの現場でさらに一歩抜きん出た存在感を示すなら、最新技術である「AR(拡張現実)」を伝統美と掛け合わせてみてはいかがでしょうか。静的な紙のデザインにデジタルの動きを加えることで、受け取った相手に強烈なインパクトを残すことができます。

AR機能付き名刺とは、名刺上の特定の画像やQRコードにスマートフォンのカメラをかざすと、画面上で動画や3Dオブジェクトが再生される仕組みのことです。例えば、名刺に印刷された寄木細工の柄がスマートフォンの画面越しに動き出して企業のロゴに変形したり、小田原城の四季折々の風景を背景にした自己紹介動画が再生されたりといった演出が可能になります。

この手法の最大のメリットは、「歴史ある伝統の重み」と「革新的なデジタル技術」という対照的な要素を融合できる点にあります。一見すると落ち着いた和風の名刺でありながら、そこから最先端の体験が飛び出すというギャップは、初対面の相手に対する強力なアイスブレイクとなります。「小田原の伝統を大切にしながら、新しいことにも挑戦する」という企業姿勢を、言葉で説明する以上に雄弁に物語ってくれるでしょう。

また、紙面のスペースには限りがありますが、ARを活用すれば掲載できる情報量は無限大です。ポートフォリオ、商品カタログ、ECサイトへのリンクなどを埋め込むことで、名刺交換そのものをプレゼンテーションの機会へと変えることができます。小田原の伝統美というアナログな魅力を入り口に、デジタルの利便性で相手を引き込む。このハイブリッドなアプローチこそが、記憶に残る名刺デザインの新たなスタンダードとなるはずです。

最近、都心からのアクセスも良くて自然豊かな「小田原」への移住がアツいですよね!海も山もあるこの街で、新しい生活をスタートさせるなんて、想像しただけでワクワクしませんか?

でも、いざ引っ越しが決まって「憧れだったカフェを開きたい」「自分の特技を活かして副業を始めたい」「地域コミュニティに溶け込みたい」と思ったとき、ふと立ち止まってしまうことはありませんか?

「お店のロゴはどうしよう?」

「ご近所への挨拶代わりに気の利いた名刺を作りたいけど、どこに頼めばいいの?」

「ホームページも作りたいけど、ネットだけのやり取りだと不安…」

そんな悩みをお持ちのあなたに朗報です!実は、この西さがみエリアには、そんな移住者さんの「やりたい!」をまるっと受け止めて形にしてくれる、頼れる相談場所があるんです。ネットで検索して安く済ませるのも手軽ですが、これからこの街で生きていくなら、地元の空気感を熟知したプロと一緒に作り上げるのが一番の近道。

創業から半世紀以上、小田原で20,000件以上の実績を積んできた私たちが、華道家としての「感性」と最新のデジタル技術を掛け合わせて、あなたの理想のライフスタイルをデザインするお手伝いをします。チラシや名刺といった印刷物から、Webサイト制作までワンストップで相談できる便利さ、ぜひ知ってください。

今回は、移住後の生活をさらに充実させるための、地元密着型の「デザイン相談術」についてお話しします。あなたの夢をこの街で咲かせるためのヒント、ここにありますよ!

1. 小田原ライフを最高にする第一歩!自分の想いをデザインして地域に溶け込むコツ

都心から新幹線で約30分という好アクセスでありながら、海、山、川、そして深い歴史文化が息づく小田原。この街への移住は、単に住む場所を変えるだけでなく、生き方そのものをアップデートする絶好の機会です。しかし、漠然とした憧れだけで移住を決めてしまうと、現実とのギャップに悩むことも少なくありません。成功の鍵は、移住前に「自分がどんな暮らしをしたいのか」を徹底的に言語化し、デザインすることにあります。

まずは、理想の平日と休日を具体的にイメージしてみましょう。「朝は御幸の浜で波音を聴きながら散歩してからリモートワークをしたい」「週末は早川漁港で新鮮な魚を買い、地元の野菜を使って料理を楽しみたい」といった具体的なシーンを描き出すことが大切です。小田原には、城下町の風情と利便性が共存する小田原駅周辺、かつての別荘文化が薫る板橋エリア、海が目の前に広がりサーファーにも人気の国府津エリアなど、場所によって全く異なる表情があります。自分の理想とするライフスタイルがどのエリアで実現可能なのかを明確にすることが、物件選びや地域選びの精度を高めます。

そして、地域にスムーズに溶け込むためのコツは、実際に足を運び、その土地の「日常」に触れることです。観光気分で訪れるだけでなく、地元の人が集まる場所に顔を出してみましょう。コミュニティスペースや、コワーキングスペースなどは、先輩移住者や地元住民との接点が生まれやすい場所です。そこでリアルな情報を聞くことは、ネット検索だけでは得られない貴重な判断材料になります。自分の「好き」や「やりたいこと」を軸に地域と関わることで、自然とコミュニティの輪が広がり、小田原での暮らしがより豊かで心地よいものになるでしょう。自分らしい小田原ライフをデザインするために、まずは自分の心の声に耳を傾け、現地での小さな交流から始めてみてください。

2. お店オープンも副業も!西さがみで夢を叶えるためのデザイン相談所活用法

小田原市を含む西さがみ地域(小田原、南足柄、中井、大井、松田、山北、開成、箱根、真鶴、湯河原)は、海と山に囲まれた豊かな自然環境と都心へのアクセスの良さから、新しいライフスタイルを求める移住者にとって注目のエリアです。移住を機に、以前から温めていたカフェや雑貨店の実店舗オープンを目指す人や、リモートワークをしながら自身のスキルを活かした副業を始める人が増えています。しかし、事業のアイデアはあっても、「どうやって形にして発信すればいいのか分からない」という壁にぶつかることも少なくありません。

そこで重要になるのが、ロゴ制作やウェブサイト構築、チラシ作成といった「デザイン」の力です。自身の夢やコンセプトを視覚化することは、顧客に魅力を伝えるだけでなく、自分自身のモチベーション維持や事業計画の具体化にも大きく役立ちます。

西さがみエリアで夢を叶えるためには、単に見栄えの良いデザインを作るだけでなく、地域の特性や空気感を理解したブランディングが欠かせません。この地域には、移住者の創業支援に熱心なコワーキングスペースやコミュニティ、専門家への相談窓口が充実しています。例えば、小田原にある起業家支援拠点などは、起業を目指す人々が集い、情報交換やコラボレーションが生まれる場として機能しています。こうした場所を活用することで、地元の事情に詳しいデザイナーやクリエイターと繋がることができるのが大きなメリットです。

地元のクリエイターにデザインを相談することには、制作物以上の価値があります。彼らは地域の客層やトレンド、効果的なプロモーション方法を熟知しているため、エリアに適したマーケティングのアドバイスをもらえる可能性が高いからです。また、制作の過程で地元の事業者との横のつながりが生まれ、そこから新たな顧客や協力者を紹介してもらえるケースも多々あります。

自分らしい働き方を実現するためには、一人で抱え込まず、地域の資源を賢く活用することが成功への近道です。西さがみという土壌で、あなたの想いを形にするデザインのパートナーを見つけ、理想のライフスタイルを築き上げてください。

3. せっかく移住したなら名刺もこだわりたい!華道家の感性で作るあなただけのツール

小田原での新生活をスタートさせ、地域コミュニティやイベントに顔を出し始めると、必ず必要になるのが自己紹介のためのツールです。都心でのビジネスライクな名刺交換とは異なり、移住先での出会いは、趣味や生き方、価値観でつながるケースが多くなります。だからこそ、肩書きや連絡先を羅列しただけの事務的なものではなく、あなたの「人となり」や「空気感」が伝わる特別な名刺を持ってみてはいかがでしょうか。

そこで注目したいのが、華道家の感性を取り入れた名刺デザインです。花を生ける際、華道家は植物の生命力を最大限に引き出しつつ、空間全体のバランスや「余白の美」を徹底的に意識します。この研ぎ澄まされた美意識をグラフィックデザインに応用することで、わずか91mm×55mmの紙の中に、驚くほど豊かな世界観を表現することが可能になります。

例えば、小田原の海や山をイメージさせる色彩を選んだり、季節の草花のラインをさりげなくあしらったりすることで、言葉で説明しなくとも「自然と共に生きるライフスタイル」を志向していることが相手に伝わります。また、文字の配置における絶妙な「間」は、華道における空間構成そのものであり、受け取った相手に洗練された印象と心地よい余白を与えます。

小田原は、小田原城をはじめとする歴史的建造物と、相模湾や箱根の山々という豊かな自然が調和した街です。伝統とモダンが融合した華道家プロデュースのデザインは、この街の雰囲気にも見事にマッチします。ただ情報を伝えるだけでなく、会話のきっかけを生み、あなたの感性に共鳴する人を引き寄せる。そんな「最強のコミュニケーションツール」を手にすることで、小田原での人脈作りはよりスムーズで楽しいものになるはずです。こだわりの一枚と共に、新しい街での自分らしい物語を紡いでいきましょう。

4. ネット検索より地元のプロに聞け?Webも印刷もまとめて相談できる便利な場所

小田原への移住を機に、新しいビジネスの立ち上げや個人事業の開業、あるいは地域コミュニティの活動をスタートさせる方は少なくありません。そこで直面するのが、名刺やショップカード、チラシといった印刷物、そして自身の活動を発信するためのホームページ制作といった「デザイン」に関する課題です。スマートフォンの画面とにらめっこをして「格安 ホームページ制作」や「ネット印刷」と検索を繰り返していませんか?もちろんコストを抑えることは大切ですが、せっかく小田原という土地に拠点を構えたのであれば、地元のクリエイティブなパートナーを見つけることが、成功への近道となる場合があります。

なぜ地元のプロに頼むべきなのでしょうか。最大の理由は「小田原という地域の特性を理解していること」に尽きます。都内の制作会社では把握しきれない、小田原独自の人の流れや好まれるテイスト、地域住民に響く言葉選びなど、地元に根ざしているからこその提案力があるからです。また、Webサイトと紙媒体のデザインを別々の業者に発注してしまうと、ブランドイメージの統一感が損なわれたり、データのやり取りや進行管理が煩雑になったりしがちです。Webと印刷をワンストップで相談できる地元の制作会社を選ぶことで、これらの手間を大幅に削減し、一貫したブランディングが可能になります。

小田原市内には、こうしたトータルデザインに対応できる実力派の制作会社が存在します。地域の中小企業や店舗のブランディング、ホームページ制作、パンフレットなどのグラフィックデザインを数多く手がけていたり、単に見栄えの良いものを作るだけでなく、ヒアリングを通じて事業の強みを引き出し、地域内でどう認知されるべきかという戦略的な視点まで相談に乗ってくれます。

また、地元の制作会社とつながることは、単なる発注関係を超えたメリットをもたらします。彼らは地域のビジネスネットワークを持っており、制作の打ち合わせを通じて、地元のキーパーソンや協力者を紹介してもらえるケースも珍しくありません。顔が見える距離感で、膝を突き合わせて理想のライフスタイルや事業構想を話せる安心感は、ネット上のやり取りだけでは得られないものです。検索エンジンで情報を探し回るよりも、まずは地元のプロフェッショナルのドアを叩いてみてください。そこから広がる人の輪こそが、小田原での暮らしをより豊かにデザインしてくれるはずです。

5. 理想のスタイルを形にしよう!小田原の空気感を知り尽くしたスタッフと作る未来予想図

移住を成功させるための最大の鍵は、物件のスペックだけでなく「その街で過ごす日常の解像度」をどれだけ高められるかにあります。インターネットで検索すれば間取りや家賃相場はすぐに分かりますが、実際に住んでみないと分からない「街の空気感」こそが、生活の質を左右する重要な要素です。だからこそ、小田原という街を深く愛し、その特性を知り尽くした地元スタッフとの対話が、理想のライフスタイルを形にするための最短ルートとなります。

小田原は、エリアによって全く異なる表情を持つ奥深い街です。新幹線の停車する小田原駅周辺では、ミナカ小田原やラスカ小田原といった商業施設が充実しており、都心と変わらない利便性を享受できます。一方で、少し歩けば小田原城址公園の緑や、歴史を感じさせる城下町の風情が広がり、御幸の浜へ出れば相模湾の波音に癒されることができます。また、早川や片浦エリアに行けば、漁港の活気や里山の静けさが同居する、スローライフに最適な環境が整っています。

地元のスタッフに相談するメリットは、こうしたエリアごとの「暮らしの肌感覚」を共有できる点にあります。「平日の朝はサーフィンをしてからリモートワークをしたい」「休日は新鮮な地魚や小田原産の野菜を使って料理を楽しみたい」「子供を自然豊かな環境でのびのび育てたい」といった具体的な要望をぶつけてみてください。ガイドブックには載っていない、地元民だけが知る裏道や、近所にある美味しいパン屋の情報、地域ごとのコミュニティの雰囲気などを踏まえて、あなたに最適なエリアを提案してくれます。

単に家を探すのではなく、小田原での「未来予想図」を一緒に描くこと。それが移住後のミスマッチを防ぎ、満足度の高い生活を送るための秘訣です。新幹線通勤で都心へのアクセスを確保しながら、海と山に囲まれた豊かな時間を手に入れる。そんな「いいとこ取り」の小田原暮らしを実現するために、まずはあなたの理想を言葉にすることから始めてみましょう。プロフェッショナルな視点とローカルな知識を掛け合わせることで、漠然とした憧れが、実現可能な計画へと変わっていきます。

「もう全部スマホでいいじゃん」なんて思っていませんか?

いやいや、ちょっと待ってください!デジタルが当たり前の2026年だからこそ、逆に「紙」の温もりやインパクトが、いま猛烈に見直されているんです。

実は神奈川県の小田原市に、最新のデジタル技術とデザインを融合させているすごい印刷会社があるのをご存知でしょうか。なんとここ、華道家としての感性を持つ代表が率いていて、ただの印刷屋さんとはひと味もふた味も違うんです。

紙をつかった販促ツールももちろん、オリジナルTシャツやレーザー彫刻といったグッズ制作、さらにはWeb集客の悩みまで。お客様の問題を丸ごと解決してくれる、まさに地域の駆け込み寺のような存在。

今回は、そんな西さがみエリアで話題のデザイン・印刷のプロフェッショナルたちが仕掛ける、アナログとデジタルが交差するワクワクするような世界をご紹介します。販促やデザインで迷っている方、必見ですよ!

1. デジタル全盛期だからこそ沁みる!2026年にあえて「紙」を選ぶ深い理由

あらゆる情報がクラウド上に保存され、ARグラスやスマートフォンを通じて瞬時にデータへアクセスできる2026年。ペーパーレス化が極限まで進んだ現代において、物理的な実体を持つ「紙」の価値はかつてないほど高まっています。なぜ今、私たちはデジタルの利便性を享受しながらも、あえて紙媒体を手に取りたくなるのでしょうか。その理由は、人間の五感が求める「体験」としての価値にあります。

まず注目すべきは、紙が持つ情報の「所有感」と「記憶への定着率」です。画面をスワイプすれば一瞬で消えてしまうデジタル信号とは異なり、紙には重みがあり、手触りがあり、光の反射による独特の表情があります。情報過多の時代において、大切なメッセージを確実に相手の心に届けるための手段として、紙は最も贅沢で強力なツールへと進化しました。

さらに、小田原という歴史ある土地柄が、この紙文化の再評価に拍車をかけています。古くから宿場町として栄え、提灯や寄木細工といった職人の手仕事が息づく小田原では、伝統的な感性と最新のデジタル印刷技術が融合し始めています。単に情報を印刷するだけでなく、特殊なニス加工で立体的な手触りを生み出したり、箔押し技術で高級感を演出したりと、紙そのものを一つの「作品」として昇華させる動きが活発です。

また、デジタルデトックスの観点からも紙媒体は再注目されています。通知音やブルーライトに邪魔されることなく、静かに文字を追い、紙の質感を楽しむ時間は、現代人にとって貴重な癒やしのひとときです。

2026年の今、企業が発行するパンフレットや個人の名刺において、あえてコストのかかる高品質な紙を選ぶことは、相手に対する最大限の敬意と、自社のブランド哲学を無言のうちに伝える最強のプレゼンテーションとなっています。効率化の波に逆らうような「手間」と「質感」の中にこそ、人の心を動かす本質的な温もりが宿っているのです。

2. 華道家のセンスが光りまくり?デザインと最新技術を掛け合わせた感動体験

デジタルデバイスでの情報収集が当たり前になった現代において、物理的な「紙」が持つ力強さと繊細さは、むしろ以前よりも際立った存在感を放っています。小田原の地で触れた最新の印刷物は、単なる情報の伝達手段ではなく、一枚のアート作品として鑑賞に堪えうるレベルにまで進化していました。

ここで重要な役割を果たしているのが、華道の心得にも通じる「引き算の美学」を取り入れたデザインアプローチです。華道家が草木の一瞬の表情を捉え、空間の中に配置して美を生み出すように、最新の印刷デザインでは余白を大胆に扱いながら、見る人の想像力を掻き立てます。そこに掛け合わされるのが、高度なデジタル加飾技術です。

例えば、生命感あふれる植物を表現しようとします。

従来の印刷では表現しきれなかった植物のみずみずしさを、透明な厚盛ニスや極薄の箔押し技術を用いることで、視覚的な色彩だけでなく触覚的なテクスチャーとしても表現しています。光の当たり方によって葉脈のような筋が浮かび上がったり、花びらの柔らかさが指先から伝わってきたりする感覚は、モニター越しでは決して味わえない感動体験です。

3. チラシが動き出すってマジ?紙とWebをつなぐ不思議な仕組みを試してみた

ポストに投函された一枚のチラシや、街角で手渡されたパンフレット。これまでは情報を「読む」だけの媒体でしたが、最新の印刷技術によって驚きの体験ツールへと進化を遂げています。特に観光案内や店舗紹介でじわじわと注目を集めているのが、AR(拡張現実)技術を活用した「動き出すチラシ」です。

一見すると美しい写真が掲載された普通の紙媒体ですが、手持ちのスマートフォンに専用アプリをダウンロードし、カメラを紙面にかざすと世界が一変します。静止画だったはずの料理写真から湯気が立ち上る動画が再生されたり、店舗スタッフからのメッセージ動画が流れたりするのです。これは、紙面に印刷された写真やイラストそのものを識別マーカーとして認識させる画像認識技術によるものです。

従来のQRコードは、デザインの一部を占有してしまうため、世界観を損なうことがありました。しかし、このAR印刷技術であれば、デザインの美しさを保ったまま、紙面スペースの制約を超えた膨大な情報を届けることが可能です。例えば、小田原城周辺の歴史散策マップであれば、古地図の上にスマホをかざすだけで、当時の風景を再現したCG映像やガイド音声を流すといった活用も現実のものとなっています。

紙特有の「手元に残る温かみ」や「一覧性の高さ」と、Webデジタルの「動画による訴求力」「情報量の多さ」をシームレスにつなぐこの技術。受け取った人に強いインパクトを与え、SNSでの拡散も期待できるため、集客ツールとしてのポテンシャルは計り知れません。デジタル全盛の時代だからこそ、アナログな紙の手触りと最先端技術の融合が、人々の心に新たな感動を刻んでいます。

4. レーザー彫刻にオリジナルTシャツ!小田原で自分だけのグッズを作るならココ

小田原は歴史ある城下町として知られていますが、実は古くから職人の技術が根付く「ものづくりの街」でもあります。紙媒体への愛着はそのままに、木材や布といった異素材への印刷・加工技術も飛躍的に進化しています。特に近年注目を集めているのが、高精細なレーザー彫刻技術です。

小田原の名産である木工製品や革小物に、ミクロン単位の精度で名前やオリジナルロゴを刻むことが可能になりました。焼印のような温かみのある風合いを残しつつ、デジタルデータならではの正確さで再現されるデザインは、世界に一つだけの特別なギフトとして人気を博しています。

また、個人でも気軽に楽しめるオリジナルTシャツの制作環境も整っています。必要だった製版工程を省くことで、1枚からの小ロット注文でも低価格かつ短納期での制作を実現しています。スマートフォンで撮影した小田原城の風景写真や、手描きイラストをその場でデータ化し、Tシャツやトートバッグにプリントする体験は、観光の思い出作りとしても最適です。

こうしたオンデマンド印刷の魅力は、在庫リスクを持たずにクリエイティブな活動ができる点にあります。地元のイベント用スタッフウェアや、サークル活動のユニフォーム、あるいは個人のネットショップ販売用グッズとして、必要な時に必要な分だけ作成できる利便性は、現代のライフスタイルに深くマッチしています。アナログな素材感と最先端のデジタル加工技術が融合したプリントカルチャーは、プロのデザイナーだけでなく、ものづくりを楽しみたいすべての人に開かれています。

紙の印刷で培った色彩感覚やレイアウト技術を応用して、自分だけのオリジナルグッズ制作に挑戦してみてはいかがでしょうか。

5. この歴史は伊達じゃない!困った時になんでも相談できる地元の駆け込み寺

デジタル化が加速する現代においても、紙媒体が持つ「手触り」や「温もり」は特別な価値を持ち続けています。ここ小田原には、創業から半世紀以上にわたり地域の人々に寄り添い続けてきた老舗の印刷会社が存在します。小田原で長い歳月の中で培われたのは、単なる印刷の技術だけではありません。アナログ時代からデジタル時代への変遷を知り尽くしているからこそできる、柔軟な提案力と深い知識がそこにはあります。

ネット印刷が普及し、誰でも手軽に印刷物を注文できるようになった一方で、「入稿データの作り方がわからない」「紙の種類が多すぎて選べない」「画面で見た色と仕上がりの色が違う」といったトラブルに悩む人も少なくありません。そんな時こそ頼りになるのが、顔が見える地元の印刷会社です。専門用語を使わずに丁寧に説明してくれる姿勢や、予算や用途に合わせて最適な用紙や加工方法を提案してくれるコンサルティング能力は、まさに地元の駆け込み寺と呼ぶにふさわしい存在です。

特に小田原のような歴史ある街では、伝統的な行事や地域イベント、地元企業の周年事業などで、格式高い印刷物が求められる場面が多々あります。箔押しやエンボス加工といった特殊印刷から、少部数でも対応可能な最新のオンデマンド印刷まで、新旧の技術を使い分けるノウハウは、長年の経験があればこそ。ただ印刷するだけでなく、「どうすれば相手に伝わるか」を一緒に考えてくれるパートナーがいることは、ビジネスや活動を進める上で大きな強みとなります。困った時にすぐに電話ができ、必要であれば対面でサンプルを見ながら打ち合わせができる安心感は、何物にも代えがたい価値と言えるでしょう。