おはようございます!今日は朝から印刷市場のデザインルームで多言語パンフレットの校正作業に没頭していました。

先日もお客様から「外国人観光客にも伝わるメニューを作りたい」という相談を頂いたんです。小田原の魅力を世界に発信したい!という熱意がひしひしと伝わってきました。

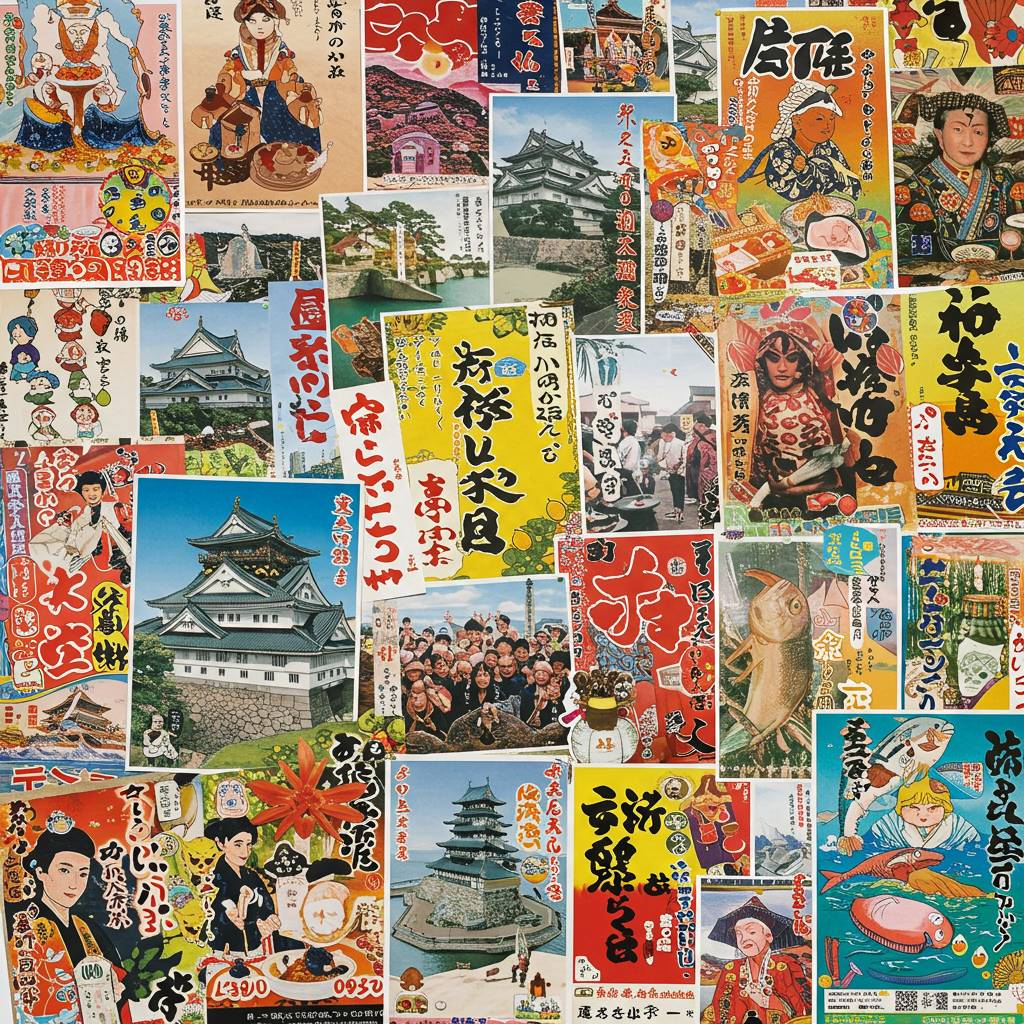

この記事では、私たち印刷市場が手がけてきた小田原の国際的印刷物の実例や、多言語デザインのポイント、外国人観光客に喜ばれる印刷テクニックなどをご紹介します。

特殊加工を施した箔押しや、視認性を高めるためのPP加工、そして何より紙質選びの重要性まで、印刷のプロだからこそ知っている情報満載でお届けします。小田原で国際交流を企画中の方、外国人観光客向けの印刷物を作りたい方は、ぜひ最後までお読みください!

1. 外国人に愛される「小田原の魅力」とは?現地スタッフが語る国際交流イベントの舞台裏

小田原市が近年、外国人観光客の間で人気スポットとして注目を集めていることをご存知でしょうか。神奈川県西部に位置するこの歴史ある街は、東京からわずか1時間という好立地にありながら、箱根の玄関口として通過点になりがちでした。しかし今、国際交流を通じて小田原の真の魅力が海外に発信され始めています。

「小田原の良さは、コンパクトな範囲に日本の伝統と現代が共存している点です」と語るのは、国際交流ボランティアを行っているスタッフ。

食イベントでは、小田原城の天守閣を背景に小田原の名産品である干物やかまぼこが並ぶ光景は、SNS映えすると外国人観光客に大人気です。

裏方として苦労する点も多いといいます。「言語の壁はもちろん、各国の文化に合わせた配慮が必要です。例えば食事の提供時間や宗教上の配慮など、細かい点まで気を配ります」。最近では市内の飲食店オーナーたちも外国語メニューの作成に積極的に参加し、街ぐるみでのおもてなし体制が整いつつあります。

また、外国人観光客からの意外な反応として「小田原の日常風景が魅力的」という声が多いそうです。「観光地化されていない商店街や地元の人々との自然な交流が貴重な体験になっています。京都や東京では味わえない地方都市の素朴さが評価されているんです」とスタッフは語ります。

国際交流の舞台裏では、市内の大学生や若手社会人ボランティアの活躍も見逃せません。「若い世代が地元の魅力を再発見し、自ら発信することで小田原に新しい価値が生まれています」と言います。

今後の展望について「小田原の持つ歴史的背景と現代文化のバランスを活かしながら、訪れた人が単なる観光客ではなく、一時的な市民として過ごせるような空間づくりを目指しています」とのこと。

2. 印刷で繋がる世界の輪!国際交流で大活躍する多言語パンフレットの秘密

今、外国人観光客を魅了しているのが使いやすい多言語パンフレットです。これらのパンフレットは単なる情報ツールではなく、小田原市と世界を結ぶ重要な「懸け橋」となっています。

多言語パンフレットの特徴は、まず視覚的な訴求力。日本語のほか英語、中国語(簡体字・繁体字)、韓国語、など多言語に対応し、小田原城などの名所から、限定スポット情報まで網羅しています。

国際交流イベントでは、多言語パンフレットによって来場者の国籍や言語に関わらず、同じ情報を共有できる環境が整っています。これにより、参加者同士のコミュニケーションが格段に向上し、より深い文化交流が実現しているのです。

国際イベントにおける多言語パンフレットの成功事例は、単なる翻訳にとどまらず、文化的背景や宗教的配慮を含めた「異文化コミュニケーションツール」としての役割を果たしているからこそ、外国人観光客から高い評価を得ているのです。

3. 今すぐ使える!外国人観光客に喜ばれる印刷物デザインのポイントと実例

小田原を訪れる外国人観光客に効果的に情報を伝えるためには、印刷物のデザインが重要なカギを握ります。多言語対応のパンフレットやチラシは、言葉の壁を越えたコミュニケーションツールとして不可欠です。ここでは、実際に小田原で効果を発揮している印刷物デザインのポイントをご紹介します。

まず第一に重視すべきは「ユニバーサルデザイン」の考え方です。文字サイズは最低でも9pt以上を確保し、コントラストをはっきりさせることで視認性を高めましょう。

次に「ピクトグラム(絵文字)の活用」も効果的です。言語に依存しない視覚的な情報は万国共通で理解されます。

また、「多言語表記のバランス」も重要なポイントです。日本語・英語・中国語(簡体字/繁体字)・韓国語の4言語が基本ですが、すべての情報を翻訳するのではなく、重要度に応じた階層化が効果的です。製品名や価格といった基本情報は多言語で、詳細な説明は英語のみとするなど、読みやすさの工夫が必要です。

印刷物のサイズも考慮すべき点です。A4サイズよりもポケットに入るA5サイズやコンパクトな三つ折りタイプが持ち運びしやすく人気。

色使いにも文化的配慮が必要です。例えば、赤色は中国では縁起が良い色ですが、他の文化では警告の意味合いを持つこともあります。

こうした印刷物は単なる情報提供ツールではなく、小田原の魅力を伝える「おもてなし」の一環です。適切にデザインされた印刷物は、外国人観光客の滞在体験を豊かにし、リピーターの増加にもつながります。地域の特色を活かしつつ、国際的な視点を取り入れた印刷物づくりが、これからの小田原の国際交流において一層重要になっていくでしょう。

4. 小田原の国際交流を彩る!目を引く多言語サインの作り方とコツ

国際交流イベントの成功には、言葉の壁を越える工夫が欠かせません。小田原で開催される国際イベントでは、多言語サインが訪れる外国人観光客を温かく迎え、スムーズな案内に一役買っています。効果的な多言語サインは単なる翻訳ではなく、文化的背景も考慮した「おもてなし」の表現なのです。

まず基本となるのは、日本語・英語・中国語(簡体字・繁体字)・韓国語の4言語表記です。大きなイベントでは、これにタイ語やフランス語を加えることも。フォントサイズは日本語を100%とすると、英語は80%、アジア言語は90%程度にするとバランスが取れます。

ピクトグラム(絵文字サイン)の活用も効果的です。小田原漁港の朝市イベントでは、魚介類のイラストと価格表示を組み合わせることで、言語に関係なく商品を選びやすくする工夫が好評です。

翻訳の品質確保も大切です。Google翻訳だけに頼らず、ネイティブスピーカーによるチェックを経ることで、「和製英語」や文化的に不適切な表現を避けられます。特に注意が必要なのは方向指示や時間表記です。

設置場所も重要です。目線の高さ(約160cm)を中心に、車椅子利用者も考慮した位置に配置しましょう。

サインは単なる情報伝達ツールではなく、小田原の「おもてなし精神」を表現する媒体です。和風デザインを取り入れたり、小田原の特産品をモチーフにしたりするなど、地域性を感じさせる工夫も効果的です。

事前の情報発信も忘れずに。イベント公式サイトやSNSでの多言語対応はもちろん、QRコードを活用して詳細情報にアクセスできるようにすると便利です。

多言語サインは「見せる翻訳」です。単に言語を変換するだけでなく、視覚的にも魅力的で、わかりやすいデザインを心がけましょう。

5. 文化の壁を超える印刷デザイン!実践された成功事例とは

多言語対応パンフレットやピクトグラムを活用したサイン、QRコードリンクによる多言語情報アクセスなど、視覚的に理解できる工夫が随所に施されたイベントが行われました。

特に注目すべきはの制作でした。地元の印刷会社と神奈川県在住の外国人デザイナーが作成し、文化背景の異なる人々にも直感的に分かる地図デザインを開発。色彩心理学を応用し、日本人と外国人の色彩感覚の違いを考慮した配色選定や、各国の文化タブーに配慮したシンボル設計が行われました。

このマップは来訪者から「分かりやすい」「自国の感覚に合っている」と高評価を得ています。

文化の違いを考慮した印刷デザインは、国際交流の成功に大きく貢献しています。今後も、この経験を活かした取り組みが期待されています。

皆さん、こんにちは!「観光名所だけじゃない!小田原の印刷デザイン産業が秘める無限の可能性」という、今日はちょっと違った角度から小田原の魅力をお伝えしたいと思います。

小田原といえば、歴史ある小田原城や鮮魚市場、梅の名産地…など観光スポットとしての側面が注目されがちですが、実は創造的な印刷デザイン産業も静かに、でも確実に花開いているんです!

私たち印刷市場は、この豊かな自然と歴史に囲まれた小田原の地から、デザインと印刷を通じて企業様の「想い」を形にするお手伝いをしています。海と山に抱かれた環境からインスピレーションを得て、地域に根差したデザイン提案を行う日々は、毎日がクリエイティブな冒険のようなもの。

このブログでは、観光ガイドには載っていない「ものづくりの街・小田原」の一面を、印刷デザインの現場から生の声でお届けします。地元企業だからこそ見えてくる小田原の魅力や、地域密着型のデザイン制作がもたらす可能性について、私たちの経験や知識を惜しみなく共有していきますね。

デザインや印刷物に関するお悩みをお持ちの方も、小田原の新たな魅力を発見したい方も、ぜひ最後までお付き合いください!きっと新しい発見があるはずです。

1. デザイナーの視点で見る!小田原の魅力を印刷で伝える私たちの日常

小田原といえば城や海の幸を思い浮かべる方が多いでしょう。しかし、この歴史ある街には伝統と革新が融合した印刷デザイン産業が静かに息づいています。地元のデザイン会社で日々感じるのは、この街の多様な表情を印刷物に落とし込む喜びです。

朝は小田原の風景を望む窓辺でコーヒーを飲みながらのアイデア出し。夕方には早川漁港で獲れた魚をモチーフにしたパンフレットデザインに取り組む。小田原の四季折々の風景や文化が、私たちのクリエイティブに直接影響を与えているのです。

最近の小田原梅干しのパッケージデザインでは、伝統的な和柄と現代的なタイポグラフィを融合させ、高評価をいただきました。また、箱根の旅館向けに制作した宿泊案内は、江戸時代の浮世絵からインスピレーションを得た色使いで、海外からのお客様にも好評です。

デジタル時代だからこそ、紙の温かみや質感にこだわるお客様も増えています。

小田原の印刷デザイン産業の魅力は、城下町としての歴史や文化、海と山に囲まれた豊かな自然環境から常に新しいインスピレーションを受けられること。そして何より、地元の産業や観光業と密接に連携しながら、この街の魅力を形にして発信できることが私たちの誇りなのです。

2. 地元企業の強み全開!小田原から発信する印刷デザインの最新トレンド

小田原に根付く印刷デザイン産業は、歴史ある城下町の文化を背景に独自の発展を遂げています。特に注目すべきは、地元企業が取り入れている最新トレンドと、それを支える技術力です。

また、AR(拡張現実)技術を駆使したインタラクティブな印刷物が話題を呼んでいます。パンフレットやポスターにスマートフォンをかざすと動画が再生される仕組みを導入するなど、観光案内や商品カタログに新たな可能性をもたらしています。

さらに某企業では、地元の間伐材を活用した板や紙を考案。地産地消の理念を印刷デザインの分野にも広げる革新的な取り組みとして、注目を集めています。

デジタルとアナログを融合させた取り組みも進行中です。老舗の印刷会社では、伝統的な活版印刷の技術を現代的なデザインに取り入れた名刺や招待状が密かに人気です。触感や質感を大切にする「テクスチャーデザイン」の流れを有効利用した事例と言えるでしょう。

こうした地元企業の取り組みは、単なるトレンド追従ではなく、小田原という地域性と結びついた独自の発展形態を見せています。観光とクリエイティブ産業の融合、持続可能性への配慮、伝統技術の現代的解釈など、小田原の印刷デザイン産業が発信する最新トレンドは、全国の印刷・デザイン業界に新たな視点を提供しています。

3. 海と山に囲まれた環境が生み出す!

小田原の豊かな自然環境は、地元のクリエイターたちに独自のインスピレーションを与えています。東に相模湾、西に箱根山を望むこの地形が、印刷デザイン業界に新たな風を吹き込んでいるのです。

海と山に囲まれた環境は、印刷業界の働き方にも変化をもたらしました。窓から見える自然を眺めながら作業できる環境が整備され、東京からクリエイターが移住する事例も増えています。

小田原の地理的特性が生み出す印刷デザインの独自性は、今後もさらなる発展を遂げるでしょう。自然との共生を大切にしながら、伝統と革新を両立させる小田原の印刷業界は、日本のデザイン産業の新たな可能性を切り開いています。

4. 小田原の印刷会社が語る!地域密着だからこそできるデザイン提案の秘訣

小田原市内には多くの優れた印刷会社が存在していますが、彼らが持つ強みは単なる印刷技術だけではありません。地域に根差した事業展開だからこそできる、きめ細やかなデザイン提案力にあるのです。「お客様の顔が見える距離感があるからこそ、本当に必要なデザインが提案できる」と老舗印刷会社の方は語ります。

地域密着型の印刷会社の最大の強みは、クライアントとの距離の近さです。箱根や小田原城などの観光資源を活かしたパンフレットデザインでは、実際に足を運んで撮影した写真を使用したり、地元の方言や文化的背景を理解したコピーライティングが可能になります。これは東京などの大手デザイン会社では難しい強みと言えるでしょう。

また、地域密着の企業では地元商店街の活性化プロジェクトに参画し、各店舗のロゴデザインからショップカード、のぼり旗に至るまで一貫したビジュアルアイデンティティを構築するなど「単なる印刷物の提供ではなく、地域全体のブランディングに貢献したい」という想いが実現できます。

地域の歴史や文化を深く理解している地元印刷会社だからこそ、観光客向けと地元住民向けの両方の視点を持ったデザイン提案が可能になります。この「二重の目線」が、小田原の印刷デザイン産業の隠れた競争力となっているのです。

5. 知られざる小田原のものづくり精神!印刷デザインで地域活性に挑む舞台裏

小田原城や梅干しに注目が集まる小田原市だが、実はその裏側で活気づく印刷デザイン産業が地域活性化の新たな原動力となっている。老舗和菓子店のパッケージリニューアルでは、地元デザイナーが伝統と現代性を融合させた斬新なデザインを手がけました。

地元の印刷会社では、若手クリエイターの育成にも力を入れ、デザイン会合を開催することも。

印刷技術の継承も重要課題だ。老舗印刷所では、昔の活版印刷機を使った技術体験ワークショップを開催。人気のプログラムとなり、盛況ぶりを見せている。

観光や水産業のイメージが強い小田原だが、印刷デザイン産業が新たな顔を作り出している。

こんにちは!今日は神奈川県小田原市の歴史と魅力をビジネスに活かす方法についてお話しします。小田原といえば、小田原城や北条氏の歴史、豊かな自然、そして伝統工芸など、デザインの源泉となる要素がたくさんありますよね。

私たち印刷市場では、地元小田原の企業様から「地域色を出したいけど、どうすればいいの?」という相談を最近多くいただくようになりました。そこで先日の「小田原を活かしたブランドデザイン」の相談内容を、了承を得てシェアしたいと思います!

この相談では、小田原の歴史的建造物からインスピレーションを得たロゴデザインや、地元の風景を取り入れたパッケージデザインなど、実際に成功している事例をもとに議論が白熱。「小田原らしさ」をどう表現するか、伝統と現代性をどうバランスさせるかなど、デザインの観点からたくさんの気づきがありました。

特に印象的だったのは、地元の素材や文化を取り入れることで、観光客だけでなく地元の方にも愛される商品づくりができるという点。小さな工夫で大きな反響を得た事例もご紹介します。

デザインでお悩みの方、小田原らしさを表現したい方、この記事がきっと新たなアイデアのヒントになるはずです。印刷物からウェブデザイン、サイン製作まで一貫対応する印刷市場ならではの視点で、歴史ある街・小田原のブランド力を高める方法をご紹介します!

1. 実例公開!小田原の歴史建築からインスピレーションを得た最新ブランドデザイン

小田原には豊かな歴史的建造物が今も数多く残されています。これらは単なる観光スポットではなく、ブランドデザインにおいても貴重なインスピレーション源となっています。地元企業がこれらの歴史的資産をどのように現代のブランディングに取り入れているか、紹介されました。

特に注目が、老舗和菓子店の新ロゴデザインでした。小田原城の石垣の曲線と伝統的な和菓子の形状を融合させた洗練されたデザインは、伝統と革新の見事な調和を体現していました。

また、地元の酒造メーカーは江戸時代の商家建築からインスピレーションを得たパッケージデザインを展開。黒漆喰の外壁と格子窓のパターンを現代的にアレンジし、プレミアムな日本酒として採用した例をあげました。

この相談では、歴史的要素を取り入れたブランドデザインがもたらす具体的な効果についてもお話がでました。歴史的モチーフを取り入れた企業の「地域内での認知度向上」、「観光客からの新規顧客獲得」など実際感じるものがあるそうで、歴史資産の活用が単なるノスタルジーではなく、実際のビジネス価値を生み出していることを示しています。

小田原の歴史を活かしたこれらのデザインアプローチは、地域アイデンティティの強化と現代的なブランド価値の創出を同時に実現する新たな可能性を示しており、他の歴史都市にとっても貴重な参考事例となっています。

2. デザイナー直伝!小田原城や北条氏の美意識を現代ビジネスに落とし込む方法

小田原の歴史的資産を活かしたブランディングは、地元企業の大きな武器になります。特に小田原城や北条氏の美意識は、現代のビジネスデザインに取り入れる価値があるものばかり。

「小田原城の持つ堅牢さと優美さの二面性は、ブランドの信頼性と魅力を表現する絶好の視覚言語になります」とデザイナーは言います。城郭建築の直線と曲線のバランスを、ロゴデザインに応用する手法が高い関心を集めました。

また、北条早雲から続く実利主義と革新性は、ビジネスモデル構築にも応用可能です。「城下町として栄えた小田原の商業文化には、現代のマーケティング戦略のヒントが詰まっている」と指摘します。

「歴史を単なる観光資源としてではなく、ビジネスの核心部分に活かせることが分かった」という感想が多く聞かれました。地域の歴史を深く理解することで、他地域との差別化が可能になるという点に多くの経営者が共感を示しています。

小田原城の石垣に見られる「穴太積み」の技術は、堅固でありながら柔軟性を持つ構造として、組織づくりの比喩としても活用できます。「個々の石の個性を活かしながら全体の強度を高める石垣の哲学は、チームビルディングの理想形」と制作者は語りました。

3. デザイン相談で判明!お客様が求める「小田原らしさ」とは

「小田原らしさって何だと思いますか?」この質問から始まった話題では、お客様から驚くほど多様な回答が集まりました。小田原城、かまぼこ、みかん、早川漁港の海の幸…誰もが思いつく要素から、意外な視点まで。

「歴史と伝統」については、単なる小田原城だけでなく、北条氏の時代からの商業の歴史や宿場町としての背景も含めた奥深さが求められています。

「海と山の恵み」については、早川の魚介類や箱根西麓の野菜など、具体的な産品を挙げる声が多数。特に地産地消への関心が高く、「地元食材を使った店」「生産者の顔が見える商品」へのブランド価値を感じる声が多くありました。

「職人の技」への評価も興味深かったです。かまぼこ、寄木細工など、小田原の伝統工芸は知られていますが、その「技術過程」自体に価値を見出す意見が増加中。「作り方の見える化」「職人との対話機会」を取り入れたブランディングが新たなトレンドになりつつあります。

相談会に参加した箱根物産店のオーナーは「お客様が求めているのは見た目だけの『小田原感』ではなく、ストーリー性。どんな人がどんな思いで作ったのか、そこにどんな歴史があるのかを知りたがっている」と語ります。完成品を土産物屋に置くのでは、イマイチ伝わらないとのこと。

小田原の魅力を「型にはまったイメージ」ではなく、歴史の深み、自然の恵み、匠の技、そして何より「人」を中心に据えたストーリーで伝えることが、真の「小田原らしさ」を表現する鍵なのかもしれません。

4. 小さな工夫!小田原の老舗店に学ぶ伝統を活かしたデザイン戦略

小田原には100年以上の歴史を持つ老舗店が数多く存在します。しかし、時代の変化とともに客足が遠のき、悩みを抱える店舗も少なくありません。そんな中、伝統を守りながらも新しい顧客層を開拓した事例をご紹介します。

小田原の某老舗店では5年前までは売上が年々減少していました。そこで取り入れたのが「伝統と現代の融合」という視点です。まず店舗の看板とロゴを一新。家紋をモチーフにしながらも、シンプルで現代的なデザインに変更しました。このロゴは商品パッケージや名刺、ウェブサイトまで一貫して使用し、ブランドの統一感を生み出しました。

また、伝統工芸の技術を活かしながら、現代の生活様式に合った商品開発にも着手。木製品の特性である軽さと美しさを残しつつ、電子レンジに対応した器や、スタッキング可能なお椀など、実用性を重視した商品を展開。

小田原の歴史的建造物とのコラボレーションも効果的です。歴史的空間で製品を使った茶会を開催するなど、その良さを体感してもらうのが有効と考えました。

小田原の老舗が実践したデザイン戦略のポイントは次の3つです。

1. 伝統的要素を現代的にアレンジしたブランディング

2. ストーリーを重視した商品価値の伝達

3. 実体験を通じた商品との接点づくり

これらは大規模な投資をせずとも、小さな工夫の積み重ねで実現できるものばかりです。地域の歴史や文化という強みを持つ店舗こそ、その特性を活かしたデザイン戦略が効果的なのです。

5. プロが教える!小田原の風景や文化をロゴやパッケージに取り入れるコツ

小田原の豊かな歴史や文化を自社のブランドデザインに取り入れたい企業が増えています。しかし、単に城や梅を描くだけでは差別化できません。

例えば、小田原城は単なる観光名所ではなく、歴史的な強さと美しさの象徴。これをロゴに取り入れる際は、城の輪郭をそのまま使うのではなく、その直線と曲線のバランス、存在感のある構造から着想を得るアプローチが効果的です。

また、小田原の伝統工芸「寄木細工」のパターンは現代的なパッケージデザインに応用できます。

さらに、相模湾の波のリズム、梅林の色彩、地場産業の鮮魚や蒲鉾の形状なども、抽象化して取り入れることでオリジナリティが生まれます。

ポイントは、表面的な模倣ではなく、その地域が持つストーリーや価値観を視覚化すること。「地域の歴史は単なる過去ではなく、未来につながるアイデンティティの源泉」と語ります。

また、ターゲット層の理解も重要です。小田原の特産品を都心の若年層向けに展開するなら、伝統を尊重しつつもモダンでシンプルなデザインが効果的。地元向けなら、親しみやすさと懐かしさを感じさせる要素が共感を呼びます。

実践的なアドバイスとして、地域の文化財や風景を定期的に訪れてインスピレーションを得ること、地元の職人や歴史家との対話を通じて理解を深めることも推奨されました。こうした取り組みが、他では真似できない独自のブランドアイデンティティ構築につながります。

こんにちは!今日は神奈川県小田原市から、印刷とデザインの世界に新たな風を吹き込んでいる「印刷市場」の物語をお届けします。地方都市から全国へとクリエイティブの可能性を広げるこの会社の挑戦には、多くの企業が注目しています。

「なんで東京じゃなくて小田原なの?」ってよく聞かれるんですが、それが逆に強みになっているんです!都会の喧騒から離れた場所だからこそ生まれる発想や、地域に根ざしたデザイン力が、実は全国のお客様から支持されている秘密なんです。

印刷やデザインって「どこに頼めばいいの?」「予算はどれくらい?」と悩む方も多いはず。このブログでは、小田原の街角にある印刷工房が、どのようにして企業の想いを形にし、地域の枠を超えたクリエイティブを提供しているのか、その舞台裏に迫ります。

小ロット対応からオリジナルデザイン制作まで、幅広いニーズに応える印刷市場の日常から、デザイン業界の最新トレンドまで。地方からクリエイティブ革命を起こす彼らの挑戦と展望を、数回にわたってお届けします。印刷やデザインに興味がある方はもちろん、地方発のビジネスモデルに関心がある方にも必見の内容です!

1. 地方から全国へ!デザイン印刷会社の日常に密着してみた

小田原市。歴史ある城下町として知られるこの街で、静かに、しかし確実にクリエイティブの波が広がっている。神奈川県の西部に位置するこの街は、観光地としての顔だけでなく、実は多くのクリエイティブ企業が活動する場所でもある。

そこで、とあるデザイン会社を覗いてみました。

朝、オフィスにはすでに数人のデザイナーが出社している。最初の仕事は前日からの続きのパンフレットデザイン。地元の観光業者から依頼されたマップだ。「地元のことを誰よりも知っているからこそできるデザイン」と語るのは、ディレクターさん。画面に映し出されるデザインは洗練されながらも、小田原の魅力を余すことなく伝える工夫が散りばめられている。

午前10時、新規クライアントとのミーティング。今度は東京の企業からの依頼なのだそう。「最初は地方の会社というだけで不安があったようですが、ポートフォリオを見せ、熱心にお話ししました」と営業担当さんは笑う。インターネットとクラウドサービスの発達により、地理的な制約が少なくなった今、デザインの質で勝負できる環境が整ってきたという。

午後は製作部門の現場へ。印刷機のインクの香りが漂う現場では、デジタルデータが実際の印刷物になる瞬間を見ることができる。「画面で見るのとは全然違う。紙に印刷された時の質感や色味の違いが、製品の価値を大きく左右する」と印刷責任者さんは語る。長年の経験に裏打ちされた技術が、ここでは今も大切にされている。

終業間際の午後5時過ぎ、経営陣を交えた週次ミーティングが行われていた。「東京の大手に負けない仕事を」という経営理念のもと、地方からでも全国、そして世界へ通用するデザインを生み出す戦略が議論されている。リモートワークの導入や、若手デザイナーの採用など、伝統と革新のバランスを模索する姿勢が印象的だ。

この会社の確かな実績として、地方から全国へ向けた試みが積み重ねられている。地方という立地を逆手に取り、コストパフォーマンスの高さと地域に根ざした独自性で勝負する。静かな環境で生まれる創造性が、都会のせわしなさの中では決して生まれない価値を生み出している証拠だ。

2. 「小さな町の大きな挑戦」印刷の常識を覆す小田原のデザイン集団

小田原市に拠点を置く印刷・デザイン会社が、従来の地方印刷業の常識を覆す取り組みで注目を集めています。神奈川県西部の小都市から全国区のクリエイティブを発信するこれらの企業は、「地方だからこそできる挑戦」をモットーに新たな価値創造に取り組んでいます。

元々は一般的な印刷業務を行っていた会社が、デジタル技術と伝統工芸の融合という独自路線で変革を遂げた好例です。同社の代表は「東京と違い、ここでは地域の伝統工芸や食文化と直接触れ合える環境があります。私たちはそれをデザインの強みに変えました」と語ります。

特筆すべきは、地元の伝統工芸である寄木細工の職人との協業プロジェクト。これらの伝統技術をブランディングやパッケージデザインに取り入れることで、クライアントの商品に唯一無二の価値を付加しています。この取り組みは全国の地方創生モデルとしても注目されています。

印刷技術においても革新的アプローチが見られます。環境に配慮した植物性インクや再生紙の活用、デジタル印刷とアナログ印刷を融合させた独自技術など、大手印刷会社にはない柔軟性と実験精神で差別化に成功しています。

「かつては東京に出るしか道はないと思っていました」と語るのは、Uターンで小田原に戻りデザイン事務所を立ち上げたクリエイターです。「しかし今は、むしろ東京から仕事を見に来てもらえるようになりました。地方だからこそ可能な、じっくりとモノづくりに向き合える環境が評価されています」

小田原の企業がここまで成長できた背景には、デジタル化による地理的制約の緩和があります。オンラインミーティングの普及やクラウドサービスの発達により、東京に拠点を置かなくても全国・世界の顧客と仕事ができる環境が整いました。

さらに、神奈川県や小田原市も、旧市街の空き店舗をスペースとして活用するプロジェクトなど、積極的な支援策を打ち出しています。

小田原のデザイン・印刷業界の挑戦は、地方創生の新たなモデルケースとして、全国の印刷業界関係者からの視察も相次いでいます。伝統と革新を融合させた小田原発のクリエイティブムーブメントは、日本の地方印刷業の未来に新たな可能性を示しています。

3. デザインと印刷で地域を変える!小田原発クリエイティブの秘密とは

小田原市内を歩くと、美しいデザインのポスターや看板が目に留まることがあります。地方都市でありながら、首都圏に負けないクオリティのクリエイティブワークが生まれる小田原。その秘密に迫ります。

小田原で長年活躍する事務所は、地域に根差したデザイン事業を展開しています。同社の特徴は、地域の歴史や文化を深く理解したうえでのデザイン提案。小田原城や小田原漁港など、地域資源をモダンに再解釈したグラフィックは、観光客の目を引くだけでなく、地元民のアイデンティティも強化しています。

「デザインは都会だけのものではない」と語るのは、地元で印刷業を営む「湘南プリントファクトリー」の代表です。同社は最新のデジタル印刷機を導入し、小ロットから対応できる体制を構築。地元商店の販促物から、伝統工芸品のパッケージまで、幅広いニーズに応えています。

強みは、大都市では実現できない「距離の近さ」にあります。クライアントと制作者の距離が近いため、細やかなコミュニケーションが可能。また、地元の素材や技術を直接見て触れることで、リアリティのある表現が生まれています。

さらに注目すべきは、小田原の地理的特性を活かした展開です。箱根や熱海といった観光地に近いことから、観光関連のデザインニーズも多く、幅広いポートフォリオが構築できる環境があります。

地元の伝統工芸である寄木細工などとコラボレーションしたデザイン開発も活発化。伝統と現代をつなぐデザイン提案は、後継者不足に悩む伝統産業に新たな可能性をもたらしています。「伝統工芸×現代デザイン」の取り組みは、全国からの注目を集める小田原発クリエイティブの代表例と言えるでしょう。

デジタル化やグローバル化が進む現代において、地方発のデザイン・印刷業にもチャンスが広がっています。小田原のクリエイティブ産業は、地域の特性を活かしながら、時代の変化に柔軟に対応することで、持続可能なビジネスモデルを構築しています。地方だからこそできる「顔の見える関係性」を武器に、小田原発のクリエイティブは今後も進化を続けることでしょう。

4. 未来を印刷する:小田原のデザイン会社が語る地方からの挑戦状

神奈川県小田原市は豊かな自然と歴史を併せ持つ地方都市だが、近年はデザインと印刷の分野で静かな革命が起きている。「東京一極集中」という言葉が定着する中、あえて地方を拠点に選び、そこから全国へ、さらには世界へと発信を続けるデザイン印刷会社が注目を集めている。

地方拠点ならではの強みはある。オフィス費用の削減により、最新鋭の印刷機器への投資が可能となった点だ。都内企業も導入をためらうような高精細印刷機を早期に導入し、技術面での優位性を確保した企業もある。こうした設備投資が、東京からの大型案件受注にもつながっている。

また、小田原という立地を逆手にとったマーケティング戦略も注目される。「地方発のクリエイティブ」という独自ポジションを確立し、SNSを活用した情報発信で全国のクライアントとつながる手法は、多くの企業が模索する地方創生の好例といえるだろう。

働き方の面でも革新的だ。リモートワークと対面作業のハイブリッド体制を確立。東京在住のフリーランスデザイナーと提携し、必要に応じて小田原オフィスに集まる柔軟なワークスタイルを実現しているとのこと。この体制により、地方拠点でありながら首都圏の人材を活用する道を開いた。

地方からのクリエイティブ発信は、地域経済にも新たな風を吹き込んでいる。地元企業のブランディングや観光PRなど、地域に根ざした案件を手がけることで、小田原全体の発信力強化に貢献している点も見逃せない。

「地方だからこそ見える景色がある」と語るデザイナーたち。彼らの挑戦は、東京一極集中のクリエイティブ業界に新たな可能性を示している。印刷とデザインの未来は、意外にも小田原のような地方都市から始まるのかもしれない。

こんにちは!小田原の印刷市場スタッフです。今日は特別なブログをお届けします。皆さん、小田原と言えば何を思い浮かべますか?そう、小田原城ですよね!

実は最近、地元企業さんから「地域色を出したデザインにしたいけど、どうすれば良いか分からない」というご相談をいただくんです。そんなとき、私たちがまず提案するのが「小田原城」をモチーフにしたデザイン!

小田原城は単なる観光名所ではなく、私たち地元の誇りであり、歴史的シンボル。この美しい城のエッセンスを取り入れることで、チラシやパンフレット、名刺などが一気に地元色豊かな魅力的な印刷物に変身するんです!

この記事では、私たちが実際にお客様と一緒に作り上げた小田原城からインスピレーションを得たデザイン事例や、その効果、取り入れ方のコツなどを詳しくご紹介します。地元企業の方はもちろん、小田原で商品やサービスを展開したい方にもきっと役立つ内容になっていますよ。

デザインのアイデア探しでお悩みなら、ぜひこの記事を参考にしてみてください。小田原城の魅力を取り入れた印刷物で、あなたのビジネスも城のように堂々と存在感を放つものになるはずです!

1. 小田原城の美しさをチラシに活かす!地元愛溢れるデザインの作り方

小田原城は神奈川県を代表する歴史的建造物であり、その優美な姿は多くの人々を魅了しています。地元企業やイベントのチラシに小田原城の要素を取り入れることで、地域に根ざしたデザインを生み出すことができます。

まず押さえておきたいのは小田原城の特徴的な外観です。白い漆喰壁に濃紺の瓦屋根、そして天守閣の反り返った軒先は、日本建築の美しさを象徴しています。これらの要素をチラシのフレームやヘッダーに取り入れるだけで、地元色豊かな印象を与えられます。

具体的な活用例としては、チラシの上部に小田原城のシルエットを配置したり、背景に淡く城の輪郭を透かし入れる手法があります。地元の飲食店なら「小田原城を眺めながら楽しむ特別ディナー」といったキャッチコピーとともに、店内から見える城の風景写真を使うのも効果的です。

色使いも重要なポイントです。小田原城の白と紺を基調とした配色は清潔感があり、多くのデザインに応用できます。春のイベントなら桜と城のコントラスト、夏なら青空バックの城、秋は紅葉と城、冬は雪化粧した城というように、季節感を取り入れることもできます。

地元の人々に愛される小田原城ならではの角度や知られざる美しさを紹介することも、チラシの付加価値になります。例えば、お堀に映る逆さ城の幻想的な姿や、夕日に染まる城壁の写真は、見る人の心を捉えて離しません。

さらに、小田原城の歴史的背景やストーリーを盛り込むことで、単なる見た目の美しさだけでなく、深みのあるデザインに仕上げることができます。北条氏の栄華や徳川の時代の変遷など、小田原の歴史をさりげなく取り入れると、地域の文化的価値を伝えるチラシになります。

小田原城をモチーフにしたデザインは、地元住民の郷土愛をくすぐるだけでなく、観光客の目にも留まりやすいという利点があります。地域の魅力を発信するチラシこそ、小田原城の美しさを最大限に活かしたデザインで、見る人の心に残るメッセージを届けましょう。

2. デザイナーが教える!小田原城の風景を取り入れた印刷物が顧客の心を掴む理由

小田原城の風景を印刷物に取り入れることで、地元企業のブランド価値を劇的に高められることをご存知でしょうか。地域性を活かしたデザインは、顧客の心に深く残り、他社との差別化につながります。特に神奈川県西部のビジネスにおいて、小田原城のシルエットやその周辺の自然景観を印刷物に取り入れることで、地域密着型の親しみやすさと歴史的な重厚感を同時に表現できるのです。

例えば、小田原の老舗和菓子店は、パッケージに小田原城と桜のモチーフを採用したことで、観光客からの支持を大幅に獲得しました。また、地元建設会社の会社案内では、小田原城の石垣の質感を背景に使用することで、堅実さと伝統を視覚的に訴求することに成功しています。

効果的な取り入れ方としては、以下の3つのポイントが重要です。まず、シーズンごとに変化する小田原城の風景を季節限定の印刷物に活用すること。春の桜、夏の緑、秋の紅葉、冬の雪景色など、季節感を演出できます。次に、小田原城の一部分をアブストラクトに切り取り、モダンなデザイン要素として再構築すること。伝統と革新の融合が可能になります。最後に、地図やイラストに小田原城を目印として配置し、ローカル感を強調すること。これにより地元顧客との親近感を醸成できます。

また、印刷技術の選択も重要です。小田原城の繊細な石垣の質感を表現するなら、エンボス加工や特殊紙の使用が効果的です。天守閣のシルエットを際立たせたいなら、箔押しや型抜きなどの加工方法も検討価値があります。これらの技術的工夫が、普通の印刷物を記憶に残る作品へと昇華させるのです。

小田原城のイメージを取り入れた印刷物は、単なる情報伝達手段ではなく、地域のアイデンティティを共有する文化的接点となります。これにより顧客は単に商品やサービスを購入するだけでなく、地域の歴史や文化に参加している満足感も得られるのです。地域資源を活用したデザイン戦略こそが、グローバル化時代における差別化の鍵と言えるでしょう。

3. 伝統と現代をつなぐ!小田原城モチーフで商品パッケージが劇的に変わった実例紹介

小田原城の風格ある姿は、数多くの商品パッケージデザインに新たな息吹を与えています。伝統的な日本建築の美しさを現代のプロダクトデザインに取り入れた事例を見ていくと、その可能性の広がりに驚かされます。

これらの成功事例に共通するのは、単に城のイラストを載せるだけでなく、城の持つ文化的価値や構造的特徴を現代的な視点で再解釈している点です。歴史的建造物のデザイン要素を取り入れることで、商品に物語性と独自性を与え、消費者の心に深く印象づけることに成功しています。

地域の象徴を商品デザインに取り入れることは、地域振興にも大きく貢献します。小田原城モチーフの商品は、観光客の土産品としてだけでなく、地元の人々のアイデンティティを強化する役割も果たしているのです。

4. 地元企業必見!小田原城の魅力を名刺やパンフレットに取り入れるアイデア術

地元企業のブランディングに歴史的建造物の魅力を取り入れることは、その地域ならではの独自性を表現する絶好の方法です。小田原城は神奈川県を代表する歴史的シンボルであり、そのデザイン要素を企業の販促物に活用することで、地域に根ざした企業イメージを強化できます。

名刺デザインでは、小田原城の天守閣のシルエットをワンポイントで取り入れることが効果的です。例えば、名刺の角や背景に薄く城のシルエットを配置するだけで、地元企業としてのアイデンティティが際立ちます。

パンフレットでは、小田原城の石垣の質感を背景テクスチャとして活用するアイデアがあります。城の石垣特有の規則性と不規則性が混在した模様は、モダンなデザインにも調和します。また、パンフレットの中央見開きに小田原城の空撮写真を配置し、その周囲に商品やサービス情報を展開させる手法も効果的です。

カラーコーディネートにおいては、小田原城の白壁と黒瓦のコントラストを基調とした配色を取り入れるのもおすすめです。この白と黒のシャープな対比に、小田原の海を想起させる青や、桜の時期を連想させる淡いピンクをアクセントカラーとして加えることで、季節感も演出できます。

さらに、QRコードを小田原城の櫓や門の形状で装飾するなど、デジタル要素と歴史的モチーフを融合させた斬新なアプローチも可能です。こうしたデザインは、スマートフォンで読み取る際の話題性も高く、口コミ効果も期待できます。

地域の観光資源を企業ブランディングに取り入れることは、単に見た目の美しさだけでなく、地域活性化への貢献というCSR的側面も持ち合わせています。小田原城を題材にしたデザインを採用することで、地域の歴史文化の継承に一役買うことにもなるのです。

5. 小田原城の四季を印刷デザインに!観光客の目を引く効果的な広告テクニック

小田原城は季節ごとに異なる魅力を放ち、訪れる人々に様々な表情を見せてくれます。この歴史的建造物の四季折々の美しさは、印刷デザインにおいて強力なインスピレーション源となります。特に観光関連の広告において、季節感を取り入れたデザインは訪問意欲を高める効果があります。

春には桜に包まれる小田原城のビジュアルは、パンフレットの表紙やポスターに最適です。淡いピンク色をベースカラーに採用し、城と桜のコントラストを強調すれば、視覚的なインパクトが生まれます。特に観光シーズンが始まる3月下旬から4月にかけての広告には、この組み合わせが効果的でしょう。

夏の小田原城は、深緑に囲まれた姿が印象的です。この時期は鮮やかな青や緑を基調としたデザインが目を引きます。

秋の紅葉シーズンでは、城と赤や黄色に染まった木々のコントラストを用いることで、温かみのある印象を与えられます。

冬の小田原城は、時に雪化粧をすることもあり、厳かな雰囲気を醸し出します。この静謐な景色は、年末年始の観光キャンペーンや新春イベントの広告に最適です。

効果的なデザインテクニックとしては、シーズンごとに統一感を持たせつつも変化をつける「シリーズデザイン」が挙げられます。例えば、同じ構図の小田原城を四季それぞれで撮影し、季節の移り変わりを視覚的に表現する方法は、鉄道会社の駅ポスターなどでも成功を収めています。

また、地元の印刷会社は、地域の観光パンフレットで季節ごとの小田原城写真と伝統的な和柄を組み合わせたデザインを提供し、外国人観光客からも評価を得ています。

デジタル印刷技術の進歩により、季節限定の小ロット印刷も手頃になりました。これにより、季節ごとにデザインを変えたパンフレットやポスターを作成することが容易になり、より鮮度の高いビジュアルコミュニケーションが可能になっています。

小田原城の四季を印刷デザインに取り入れる際は、単なる風景写真としてではなく、その歴史や文化的背景も含めたストーリーテリングを意識すると、より深みのある広告制作が可能になるでしょう。

おはようございます!デザイン印刷の現場から、今日も小田原の魅力を紙面に閉じ込める一日が始まります。小田原という土地には、歴史ある城下町としての風情から新鮮な海の幸、四季折々の自然美まで、伝えたい魅力が満載です。でも、それをチラシ1枚にどう表現すれば効果的なのか?

地元密着数十年、印刷市場のデザイナーとして日々向き合ってきた「小田原らしさ」のエッセンス。今日は、私たちがどのように地元の文化や特色を捉え、紙面デザインに落とし込んでいるのか、その舞台裏をお話しします。

観光スポットの魅力を引き立てる色使いから、小田原城や梅の香りまでも感じさせる特殊加工テクニック、そして何より地元の人に「これぞ小田原!」と共感してもらえるデザインの秘訣まで。印刷とデザインの力で、小田原の文化と魅力をどう表現するか、その実践的なアプローチをご紹介します。

チラシ制作に悩む事業者の方も、小田原の魅力発信に関心がある方も、きっと新しい発見があるはずです!

1. 小田原の街を彩るチラシデザイン術!地元愛が伝わる印刷テクニック大公開

小田原の街を歩けば、様々な場所でチラシが目に入ります。駅の掲示板、商店街の店先、公共施設の入り口。しかし、よく見ると小田原のチラシには独特の魅力があることに気づくでしょう。地元の伝統と現代性が融合した小田原らしいデザインが、街の情報伝達に一役買っているのです。

小田原のチラシデザインで特徴的なのは、「小田原城」や「かまぼこ」といった地元のアイコンを効果的に取り入れる技術です。老舗和菓子店のチラシでは、小田原城のシルエットをバックに配置し、和菓子の品格と歴史を表現。また、箱根湯本の旅館は、地元の温泉情報と共に箱根の山々をモチーフにしたグラデーションを使い、心安らぐ温泉体験をビジュアル化しています。

印刷技術面では、小田原の印刷会社が推進する環境に優しいインキの活用が広がっています。地産地消の理念とエコへの配慮が同時に表現されたチラシの作成が可能です。

色彩選びも小田原らしさの秘訣です。相模湾の青、小田原城の白と黒、梅の花の淡いピンクなど、地元の風景から着想を得た配色が多用されます。地域のチラシでは、この地域色を前面に出し、祭りの活気と伝統を色で伝えるデザインが定評を得ています。

こうした地域に根ざしたデザイン手法は、単なる宣伝を超え、小田原の文化そのものを伝える媒体としてチラシの価値を高めています。次回小田原を訪れた際は、ぜひチラシにも注目してみてください。そこには小田原の魅力が凝縮されているのです。

2. プロが教える!チラシで伝える小田原の四季と魅力、デザインのポイントとは?

小田原の魅力を伝えるチラシデザインには、地域の特色を活かした季節感が重要です。過去の経験から、効果的なチラシ制作のポイントをご紹介します。

小田原の春は、城址公園の桜をメインビジュアルに使うことで多くの観光客の目を引きます。桜のピンク色と城のコントラストは視覚的なインパクトがあり、フォントは柔らかい筆記体を選ぶと季節感が増します。この時期は「小田原さくらまつり」など、春ならではのイベント情報を盛り込むと効果的です。

夏のチラシでは海の青さを強調し、小田原の海産物や「小田原みなとまつり」などの夏祭りをアピール。背景に相模湾の写真を使うとクールな印象を与えられます。色使いは鮮やかなブルーとホワイトで清涼感を出し、読みやすさを重視したシンプルなレイアウトがおすすめです。

秋は小田原の実りの季節。梅やみかんなどの農産物をフィーチャーし、温かみのある茶色やオレンジ色を基調にデザインすると、収穫の豊かさが伝わります。

冬は小田原の伝統工芸や小田原漁港の冬の味覚をメインに。寒い時期こそ「小田原おでん」や「小田原かまぼこ」などの名物を前面に押し出したデザインが効果的です。深い紺色や白を使った落ち着いたデザインで、伝統と格式を表現しましょう。

チラシのデザイン全般において、小田原城や報徳二宮神社などの歴史的建造物をさりげなく配置すると、小田原らしさが際立ちます。また、和風フォントを使用したり、古くから続く「北条五代祭り」などの歴史イベントを盛り込むことで、小田原の歴史的価値を伝えられます。

効果的なキャッチコピーも重要です。「城下町の四季を感じる」「相模湾の恵みを味わう」など、小田原の特色を簡潔に伝えるフレーズを使いましょう。

チラシは地域の魅力を伝える大切なツール。小田原の四季折々の特色を活かしたデザインで、より多くの人に小田原の文化と魅力を伝えていきましょう。

3. 思わず手に取りたくなる!小田原の観光スポットを効果的に伝えるチラシデザイン

小田原の魅力を伝えるチラシは単なる情報媒体ではなく、この地域の歴史や文化を視覚的に表現する芸術作品でもあります。観光スポットを紹介するチラシには、人々の興味を引き、実際に足を運びたくなる仕掛けが散りばめられています。

小田原城を紹介するチラシでは、空から撮影した城と桜のコントラストが印象的です。季節感を大切にした写真選びは、訪れるベストタイミングを自然と伝えています。また、城内の展示物や歴史的価値を箇条書きにすることで、観光客が得られる体験を明確に示しています。

体験施設のチラシでは、実際の体験コーナーで笑顔あふれる家族の写真が効果的に使われています。「見る・作る・食べる」といったシンプルなキーワードで、訪問者が体験できる内容を直感的に理解できるデザインになっています。

小田原わんぱくらんどのチラシは、明るい色使いと大きな文字で、ファミリー層の目を引くデザインです。アスレチックやピクニックエリアの写真を大きく配置し、子どもたちが思い切り楽しめる空間であることを視覚的に伝えています。

これらのチラシに共通するのは、小田原ならではの「本物の体験」を強調している点です。歴史的建造物、伝統工芸、自然景観など、小田原の持つ多様な魅力を、ターゲット層に合わせた色使いや構成で効果的に伝えています。

観光地のチラシづくりでは、写真の質が特に重要です。小田原のチラシは、プロカメラマンによる季節ごとの美しいショットを使用し、見る人の心を掴みます。海岸の夕日や曽我梅林の梅の花など、一度は見てみたいと思わせる瞬間を切り取ることで、観光客の想像力を刺激しています。

また、効果的なチラシは情報の整理も巧みです。フォントサイズの変化や余白の使い方によって、重要な情報が自然と目に入る構成になっています。アクセス方法や営業時間などの実用情報は、見やすい位置にコンパクトにまとめられています。

小田原の観光チラシは、デジタル時代においても紙媒体の魅力を最大限に活かし、訪れる人の期待を高める重要なツールとして機能しています。手に取った瞬間から旅が始まる—そんな気持ちにさせてくれる小田原のチラシデザインは、観光PRの好例といえるでしょう。

4. 地元密着印刷のプロが語る、小田原の文化を魅せるチラシづくりの秘訣

小田原で印刷業を営んで数十年、地元の祭りや伝統行事、観光イベントなど数えきれないほどのチラシ制作に携わってきました。この土地の息吹を伝えるチラシづくりには、地域を知り尽くした目線が欠かせません。

小田原城天守閣の優美なシルエットや、北条五代祭りの勇壮な武者行列、梅の里の四季折々の表情など、地元の誇りをどう紙面に落とし込むかが腕の見せどころです。特に梅まつりのチラシは、香り立つような梅の花の写真選びから始まり、書体には小田原の歴史を感じる風格ある明朝体を採用。

地元の方々にも観光客にも「行きたい」と思わせる色彩設計を心がけています。また、かまぼこや蒲鉾通りのお店を紹介するチラシでは、職人の手技を大きくクローズアップした写真を使い、伝統の技と味を視覚的に訴求。

お客様のチラシが「単なる情報媒体」から「小田原の文化を伝える芸術」へと昇華するお手伝いをしています。地元の魅力を伝えるチラシは、小田原の文化そのものを発信する重要な役割を担っているのです。

5. チラシ一枚で伝える小田原の伝統と魅力!デザインで差をつける実践テクニック

小田原の魅力を効果的に伝えるチラシデザインには、この地域ならではの文化や伝統を取り入れることが重要です。小田原城や小田原提灯、かまぼこなどの地域資源をビジュアルに活用することで、一目で「小田原らしさ」を表現できます。例えば、小田原城のシルエットを背景に使ったり、伝統工芸の寄木細工のパターンをアクセントとして取り入れるだけでも印象が大きく変わります。

フォントの選択も見逃せません。伝統的なイベントには筆文字系、モダンな企画には明朝体とサンセリフの組み合わせなど、内容に合わせた文字デザインが効果的です。特に小田原の歴史的建造物や伝統工芸品を紹介する際は、古典的な書体を取り入れることで風格が生まれます。

また、小田原ならではの「物語性」を持たせることも大切です。北条氏の歴史や江戸時代の宿場町としての賑わい、漁港の歴史など、チラシのコンセプトに地域のストーリーを織り込むことで読み手の共感を得られます。

QRコードを活用した情報拡張も効果的です。紙面には収まりきらない詳細情報を、小田原市のサイトや地域ポータルサイトなどにリンクさせることで、興味を持った人が深く知ることができます。

最後に、地元の人だけでなく観光客の目にも留まるよう、JR小田原駅や箱根登山鉄道の駅構内、箱根方面へ向かうバス車内など、観光客の動線を意識した配布戦略も考慮しましょう。チラシ一枚でも、配布場所によって使用言語や強調すべき情報が変わってきます。

これらのテクニックを組み合わせることで、小田原の伝統と魅力が凝縮された印象的なチラシを作成できるでしょう。小田原らしさを感じるデザインは、地域への愛着を高め、より多くの人を惹きつける力を持っています。