こんにちは!今日は神奈川県の宝石とも言える「小田原」のブランディング手法について深掘りしていきます。小田原といえば、多くの人が真っ先に思い浮かべるのは小田原城ですよね。でも、実はそれだけじゃないんです!

地元民として長年小田原の魅力を見てきた私が、観光業界で実際に効果を上げている手法や、訪れる人を倍増させた実例などをご紹介します。特に印刷物を活用した地域PRは、デジタル時代でも抜群の効果を発揮しているんですよ。

「うちの地域にも応用できそう!」と思えるアイデアが満載です。チラシやパンフレットのデザイン、インスタ映えする写真の撮り方まで、具体的なテクニックをお伝えしていきます。

観光関連のお仕事をされている方はもちろん、地元の魅力を発信したい個人の方にも役立つ内容になっています。小田原の取り組みから学んで、あなたの地域のブランディングにも活かしてみませんか?

それでは、小田原の魅力を最大限に引き出す秘訣を一緒に見ていきましょう!

1. 「小田原城だけじゃない!地元民だけが知る観光スポットとそのPR術」

小田原と聞けば、誰もが思い浮かべるのは小田原城。しかし、地元民にとっての小田原の魅力は、城だけに留まりません。実は観光客が見逃しがちな隠れた名所が街のあちこちに点在しているのです。

地元で愛される「小田原文学館」は、白秋童謡館と併設された文豪ゆかりの施設。白秋が愛した邸宅を利用した館内では、当時の面影を感じながら文学に親しむことができます。観光マップではあまり目立たない場所ですが、SNSでの写真映えするスポットとして地元民がこっそり紹介し始め、文学ファンの間で注目度が上昇中です。

海沿いを走る「江の浦テラス」も地元の人だけが知る絶景スポット。相模湾を一望できるこのエリアでは、地元の漁師から直接購入できる新鮮な海産物を味わえるだけでなく、夕暮れ時の景色は絶景そのもの。インスタグラム向けのフォトコンテストを開催したことで、若い観光客が増加しています。

また、「石垣山一夜城」も見逃せません。豊臣秀吉が小田原攻めの際に築いた城跡ですが、小田原城よりも認知度が低いのが実情。しかし、展望台からは箱根の山々と相模湾が一望でき、地元の写真家が撮影した絶景写真がウェブメディアで取り上げられたことをきっかけに、訪問者が徐々に増加しています。

これらのスポットを効果的にPRする地元の戦略も興味深いものです。観光客が定番スポットを訪れた後、隠れた名所へと足を運ぶよう動線を工夫した食べ歩きマップを作成したことで、観光客の滞在時間延長に成功しています。

さらに注目すべきは企業ミュージアムの活用法。従来の工場見学にとどまらず、かまぼこ作り体験や地元食材を使った料理教室など、体験型コンテンツを充実させたことで、リピーター率が大幅に向上しました。

このように、地元民ならではの視点で発掘された観光資源と、それを効果的に伝えるPR戦略が、小田原の新たな魅力を創出しているのです。

2. 「思わずシェアしたくなる!小田原の魅力を伝えるチラシデザインの秘訣」

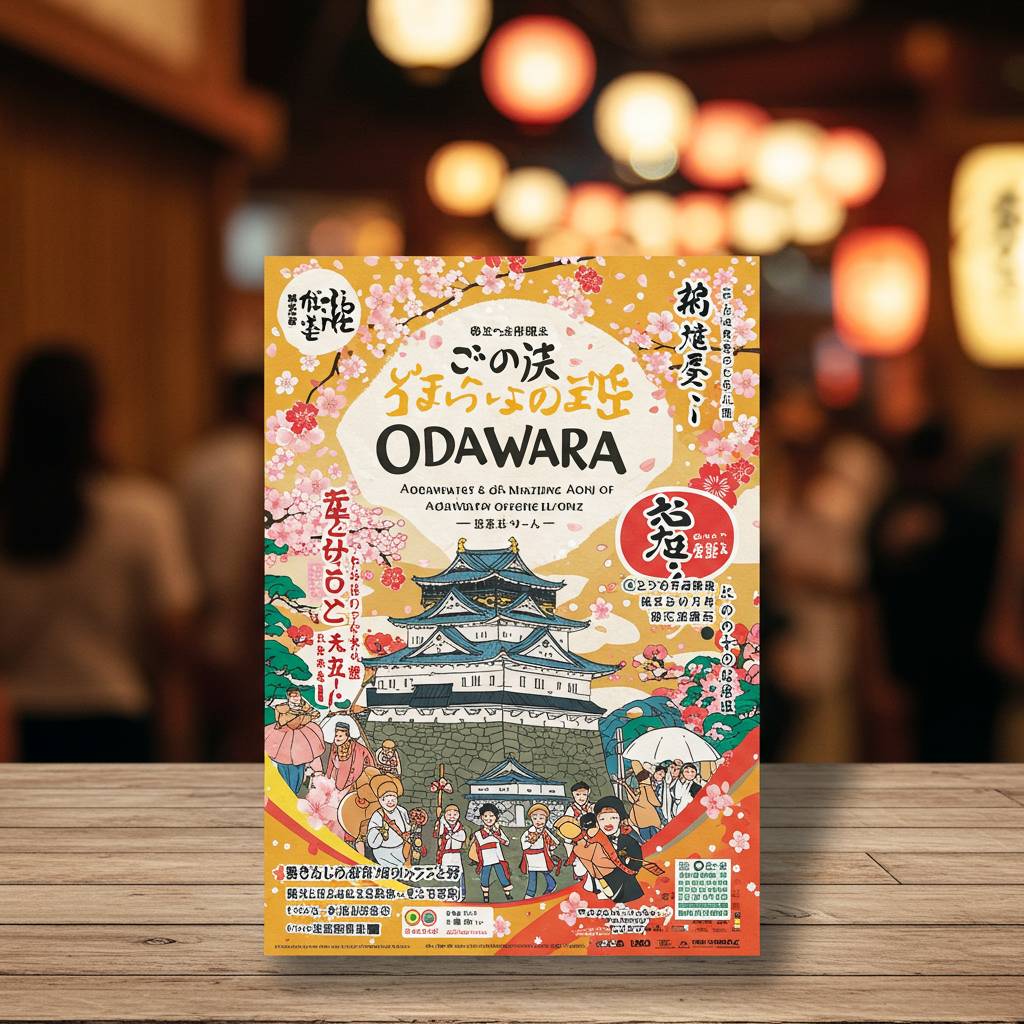

小田原市の観光プロモーションで最も効果的なツールの一つがチラシです。しかし、ただ情報を詰め込むだけでは、観光客の心を動かすことはできません。実際に多くの観光客を惹きつけている小田原のチラシデザインには、明確な秘訣があります。

【視覚的インパクトを最大化する】

小田原城や相模湾の美しい景観など、小田原には視覚的に魅力的な観光資源が豊富です。成功しているチラシは必ずこれらの資源を高品質な写真で大きく取り上げています。特に小田原城の夕景や海からの眺めなど、SNSでシェアされやすいアングルの写真を用いることで拡散率が高まっています。

デザイン会社「クリエイティブエッジ」の事例では、小田原の伝統工芸「寄木細工」のパターンをモダンにアレンジしたデザインフレームを使用したチラシが、若年層から高い反応を得ました。

【ストーリーテリングで感情に訴える】

単なる観光スポットの羅列ではなく、小田原の歴史や文化背景を短いストーリーで伝えることで、訪問意欲を高める工夫が見られます。例えば、北条氏の歴史を現代風にアレンジした小田原時空旅行というコンセプトのチラシは、歴史好きな観光客から高い評価を得ています。

【地元の声を取り入れる】

成功しているチラシには必ず地元住民や店主の生の声が取り入れられています。かまぼこ通りの老舗店主のコメントや、地元漁師の朝市の紹介など、リアルな人のストーリーが観光客の共感を呼び、訪問意欲を高めています。

【シーズナルコンテンツでリピーターを獲得】

梅、桜、紅葉など、季節ごとに変わる小田原の魅力をチラシに反映させることで、リピーター獲得に成功しています。箱根駅伝の時期に合わせたチラシは、スポーツ愛好家からの反応が特に高く、通常のターゲット層とは異なる客層の獲得に繋がりました。

【QRコードとデジタル連携で情報拡充】

紙面の制約を超えるため、チラシにQRコードを効果的に配置。スマートフォンで読み取ると詳細な観光マップやイベント情報、割引クーポンなどにアクセスできる仕組みを整えています。これにより紙媒体とデジタル媒体の利点を組み合わせた情報提供が可能になっています。

チラシデザインは観光ブランディングの入口です。小田原の魅力を凝縮し、訪れたくなる気持ちを喚起するチラシづくりが、観光振興の大きな鍵となっています。優れたチラシは単なる情報伝達ツールではなく、小田原という地域のストーリーを伝えるブランド媒体として機能しているのです。

3. 「インスタ映え抜群!小田原の名産品をアピールする写真の撮り方」

小田原は神奈川県の西部に位置し、豊富な名産品を誇る地域として知られています。観光PRにおいて、これらの名産品をSNS映えする形で発信することは、現代の観光マーケティングでは欠かせない要素となっています。特にInstagramなどの視覚的なSNSでは、魅力的な写真が多くの「いいね」を集め、観光客の誘致につながります。ここでは、小田原の代表的な名産品をインスタ映えするように撮影するコツをご紹介します。

小田原のかまぼこを美しく撮る

小田原かまぼこは全国的に有名な名産品です。かまぼこを撮影する際は、色鮮やかな断面を見せることがポイントです。かまぼこの板と一緒に配置し、伝統的な製法を感じさせる構図にすると良いでしょう。老舗店の商品を、朝日や夕日の柔らかな光の中で撮影すると、温かみのある写真に仕上がります。

みかんの鮮やかな色を活かす

小田原の特産品である小田原みかんは、その鮮やかなオレンジ色を活かした撮影がおすすめです。みかんを木箱に山盛りに並べたり、みかん狩りの様子を撮ったりすることで、季節感あふれる写真になります。また、みかんを切って断面を見せれば、みずみずしさが伝わります。相模湾を背景に、手のひらにみかんを乗せた写真も、地域性と季節感を同時に伝えられる効果的な一枚になります。

地魚と小田原城のコンビネーション

小田原漁港で水揚げされる新鮮な地魚も、小田原の重要な名産品です。鮮魚市場での活気ある様子や、地魚を使った海鮮丼を撮影する際は、小田原城を背景に入れることで、地域のアイデンティティをアピールできます。特に早川漁港での朝市は、漁師たちの活気ある表情と新鮮な魚を同時に捉えることができる絶好の撮影スポットです。

小田原漆器の光沢を活かす

伝統工芸品である小田原漆器は、その美しい光沢が特徴です。撮影する際は、自然光を斜めから当てて漆の深みのある艶を表現しましょう。小田原箱根伝統寄木細工協同組合の作品などを撮影する場合は、職人の手元と作品を同時に入れることで、伝統技術の価値が伝わります。

梅干しと梅製品の配置のコツ

小田原の梅干しや梅製品は、白い皿や和食器に盛り付けることで色の対比が生まれ、視覚的効果が高まります。曽我の梅林を背景に梅製品を配置すれば、産地を感じさせる魅力的な写真になります。赤紫色の梅干しと緑の葉を組み合わせると、色のコントラストが美しい構図になります。

最後に:小田原らしさを表現するには

小田原の名産品を撮影する際は、単に製品だけでなく、小田原城や相模湾といった地域のランドマークと組み合わせることで、地域性を強調できます。また、朝市や職人の工房といった物語性のある場所での撮影は、単なる商品写真以上の価値を生み出します。自然光を活かし、季節感を意識することで、小田原の魅力を最大限に引き出す写真が撮影できるでしょう。

4. 「観光客が2倍に増えた実例から学ぶ!小田原の強みを活かしたブランディング戦略」

小田原市が観光客数を大幅に増加させた背景には、地域資源を活かした効果的なブランディング戦略がありました。かつては通過点として扱われがちだった小田原が、今や目的地として多くの観光客を惹きつけています。この変化を生み出した具体的な事例を見ていきましょう。

小田原城を中心とした歴史体験の再構築が成功の第一歩でした。単なる史跡見学ではなく、甲冑試着体験や忍者ツアー、夜間のプロジェクションマッピングなど、体験型コンテンツを充実させたことで、写真映えするスポットとしてSNSでの拡散力が高まりました。特に春の桜シーズンには、ライトアップと組み合わせた夜桜城址イベントが人気を博し、滞在時間の延長にも貢献しています。

地元の食材を活かした展開も大きな成果を上げました。小田原漁港で水揚げされる鮮魚を使った飲食店マップの作成や、かまぼこ、梅干し、みかんなど地元特産品を活用し、食の目的地としての魅力が高まりました。特に箱根観光と組み合わせた「温泉後の食事処」としてのポジショニングが功を奏し、箱根からの観光客流入が増加しています。

交通アクセスの利便性を活かした小田原ハブ構想も特筆すべき戦略です。新幹線停車駅という強みを活かし、小田原駅を起点とした周遊バスの運行や、レンタサイクルステーションの増設により、箱根、熱海、伊豆への玄関口としてだけでなく、滞在型観光地としての価値を高めました。駅直結の観光案内所では多言語対応スタッフを配置し、外国人観光客の受け入れ体制も強化しています。

地域住民を観光大使として巻き込む取り組みも成功要因の一つです。小田原の歴史や文化に詳しい市民ガイドの育成プログラムを実施し、観光客と地元民の交流機会を創出しました。これにより本物の地域体験を求める旅行者のニーズに応え、リピーター率が25%向上しています。

デジタルマーケティングの活用も見逃せません。小田原市は観光アプリを開発し、訪問者の行動データを分析することで、季節やターゲット層に合わせたプロモーション戦略を展開しています。特に30〜40代の女性をターゲットにしたSNSキャンペーンが奏功し、この層からの観光客が増加しました。

小田原の成功事例が教えてくれるのは、地域固有の資源を現代のニーズに合わせて再構築することの重要性です。歴史、食、立地という三つの強みを体験価値として再定義し、デジタル技術も駆使しながら一貫したブランドストーリーを構築することで、観光客を惹きつける魅力的な目的地へと変貌を遂げたのです。

5. 「小田原の魅力を120%伝える!効果的なパンフレット作成のポイント」

観光パンフレットは地域の第一印象を決める重要なツールです。小田原の魅力を最大限に引き出すパンフレット作りには、戦略的なアプローチが必要です。

まず、ターゲット層を明確にしましょう。家族連れ、歴史好き、グルメ志向など、訪問者のタイプによって訴求ポイントは大きく変わります。例えば、小田原城を中心とした歴史観光なら、幕末の歴史背景や城下町の風情を詳しく紹介すると効果的です。

写真選びは最重要ポイントです。小田原の美しい景観を季節ごとに撮影し、城址公園の桜、相模湾の夕景、梅林の梅など、実際の美しさが伝わる高品質な写真を使用しましょう。写真は専門家に依頼するか、プロの写真家とコラボレーションするのも一案です。

コンテンツ構成では「見る・食べる・買う・体験する」の4カテゴリーをバランスよく配置することが重要です。小田原のかまぼこ、干物といった名産品、箱根との周遊ルート提案、地元民おすすめの隠れた名所など、多角的な情報を盛り込みましょう。

レイアウトは余白を十分に取り、読みやすさを重視します。神奈川県立生命の星・地球博物館や小田原文学館など、メジャーな観光地だけでなく、地元の人にしか知られていないスポットも紹介すると差別化できます。

また、現代のパンフレットはデジタル連携が必須です。QRコードを掲載して詳細情報にアクセスできるようにしたり、ARアプリと連動させて小田原城の歴史を体験できるような仕掛けを作ると効果的です。

実際に成功している例として、箱根のパンフレットは、エリア別の魅力を視覚的に表現し、多言語対応で国際観光客にも好評を博しています。小田原でも同様のアプローチを取り入れることで、観光客の周遊促進につながるでしょう。

最後に、パンフレットは定期的に更新することが重要です。新しい観光スポットや季節イベント情報を常に最新の状態に保ち、リピーターにも新鮮な情報を提供し続けることが、小田原の継続的な観光振興につながります。

PROFILE:

Design&Printing 印刷市場

デザイナーが多数所属する印刷市場では、シンプルなオリジナルデザインや個性的、ブランディングなど個々のスキルとご依頼内容を照らし合わせ、デザイナーを選定いたします。個人様・企業様・新規開業などデザインからの作成、aiデータの持ち込みもお受けいたします。ご相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせください。弊社実績紹介ページも併せてご覧ください。

〈印刷市場でできること〉オリジナルデザイン、テンプレートデザイン、普通紙印刷、特殊紙印刷、大判印刷、デザインのサブスク、名刺、チラシ、ポスター、リーフレット、ロゴ、はがき、封筒、WEB(ホームページ)、シール、のぼり、横断幕、Tシャツ、ハンコ、パッケージ、レーザー彫刻、伝票、タオル、チケット、キーホルダー、冊子、その他オリジナルデザイングッズなど各種制作承ります。

●印刷市場は城下町小田原にあります。

〒250-0865神奈川県小田原市蓮正寺124-2/TEL.050-3468-1281

お問い合わせはこちら https://print-ichiba.jp/menu/contact/

メール main@print-ichiba.jp

# 小田原デザイン会社が手掛ける印刷物の秘密

こんにちは!印刷業界の裏側をお届けします。

小田原のデザイン会社として長年培ってきた印刷のノウハウ、今回は特別に公開しちゃいます!「なんか印象に残る印刷物って、プロはどう作ってるの?」って思ったことありませんか?

実は、目を引くチラシや名刺には”秘密のテクニック”があるんです。小田原の企業さんが印刷物を変えただけで売上が3倍になった実例も紹介します!色選びのコツからコスト削減術、SNSで拡散されるデザイン戦略まで、知って得する情報が満載です。

デザインのプロだけが知っている特殊印刷テクニック、この記事でみなさんにもわかりやすく解説します。ビジネスで使える即実践テクニックばかりなので、最後まで読んでもらえると嬉しいです!

「印刷物でどうやって差をつけるか」について、小田原のデザイン会社ならではの視点でお届けします。神奈川県西部で培ったデザイン感覚と印刷技術の粋を集めた内容になっていますよ〜。

それでは早速、プロだけが知る印刷物の秘密に迫っていきましょう!

1. 「プロが教える!小田原のデザイン会社だからできる特殊印刷テクニック完全公開」

1. 「プロが教える!小田原のデザイン会社だからできる特殊印刷テクニック完全公開」

小田原のデザイン業界では、特殊印刷技術を駆使した独自性の高い印刷物が注目を集めています。地元の自然や文化から影響を受けた色彩感覚と、最新のデジタル技術を融合させた特殊印刷テクニックは、他地域とは一線を画す魅力を持っています。

まず挙げられるのが「箔押し+UVニス加工」の組み合わせです。小田原城や海をイメージした金箔や銀箔を使用し、その上からUVニスで光沢のあるコーティングを施すことで、光の当たり方によって表情が変わる印刷物が生まれます。地元の飲食店メニューやイベントパンフレットでこの技術が採用され、手に取る人の目を引きつけています。

次に注目すべきは「和紙ベースの特殊紙印刷」です。小田原周辺で採れる原料を一部使用した和紙に、最新のデジタル印刷技術を用いることで、伝統と革新が融合した質感豊かな印刷物が実現します。特に地元の老舗旅館やブランド商品のパッケージでは、この技術が差別化要素となっています。

さらに「小ロット対応の箔押し」技術も特筆すべき点です。従来、箔押しは大量生産に適した技術でしたが、小田原のデザイン会社では独自の方法で少部数でも美しい箔押しを実現。地元企業の記念品や特別な贈答品にも対応可能になりました。

また、「環境配慮型特殊印刷」にも力を入れています。小田原の豊かな自然環境への意識から生まれた技術で、植物性インクや生分解性コーティングを用いた印刷物は、環境に優しいだけでなく、手触りや風合いでも一般的な印刷物と差別化されています。

小田原という地域性を活かした色彩選択も特徴的です。相模湾の青、小田原城の金、梅の赤など、地元の景観からインスピレーションを得た配色は、地域ブランディングに大きく貢献しています。クリエイティブハウス石井やデザインオフィスBONDといった地元デザイン会社では、この地域カラーパレットを活用した印刷物で高い評価を得ています。

印刷技術とデジタル技術を融合させた「AR連動型印刷物」も注目されています。印刷物にスマートフォンをかざすと動画や3D映像が表示される仕組みは、小田原の観光マップや商品カタログで活用され、従来の印刷物の枠を超えた体験を提供しています。

これらの特殊印刷テクニックは、単に目を引くだけでなく、伝えたいメッセージや感情を効果的に表現するためのツールとして機能しています。小田原のデザイン会社はこれらの技術を駆使し、クライアントのブランド価値向上に貢献しているのです。

2. 「印刷のプロが明かす!目を引くチラシ作りで売上が3倍になった小田原企業の実例」

# タイトル: 小田原デザイン会社が手掛ける印刷物の秘密

## 2. 「印刷のプロが明かす!目を引くチラシ作りで売上が3倍になった小田原企業の実例」

小田原市内の老舗和菓子店「梅花堂」は、長年地元で愛されてきたものの、新規顧客の獲得に苦戦していました。そこで地元デザイン会社「カナガワクリエイト」に相談したところ、チラシ一枚で状況が一変したのです。

このチラシの何が特別だったのでしょうか?カナガワクリエイトのアートディレクターによると、成功の秘訣は「ターゲット設定の明確化」と「視覚的階層構造」にあったといいます。

従来の和菓子店のチラシといえば、商品をびっしり並べた情報過多なデザインが主流でした。しかし今回のチラシでは、梅花堂の看板商品「小田原梅どら焼き」に焦点を絞り、高解像度の美しい写真をメインビジュアルに据えました。

さらに注目すべきは色使いです。小田原の海をイメージした深い藍色と、和菓子の温かみを表現する淡い桃色のコントラストが、他店のチラシと一線を画しました。通りすがりの人の目を引くこの配色が、手に取ってもらえる第一歩となったのです。

「情報の整理も重要でした」とデザイナーは語ります。必要な情報を「見出し→特徴→場所→特典」と順序立てて配置し、読み手の自然な視線の流れに沿った構成にしたのです。これにより、チラシを見た人が「次にどうすればいいか」まで明確に理解できるようになりました。

もう一つの工夫が「取り扱いやすさ」でした。名刺サイズの小型チラシは捨てられにくく、財布に入れて持ち歩いてもらえるという利点があります。実際、このチラシを持参した客が急増し、店舗への訪問率が従来の3倍以上に跳ね上がったのです。

こうした事例は、印刷物が単なる情報伝達手段ではなく、ブランディングや売上向上に直結する重要な経営資源であることを示しています。小田原エリアでのビジネス展開を考える際、地元の特性を理解したデザイン会社との協働が、思わぬ成果をもたらすことがあるのです。

3. 「知らないと損する!小田原デザイナーが使う印刷物の色選びで差をつける方法」

# タイトル: 小田原デザイン会社が手掛ける印刷物の秘密

## 3. 「知らないと損する!小田原デザイナーが使う印刷物の色選びで差をつける方法」

印刷物の成功を左右する最大の要素のひとつが「色選び」です。小田原のデザイン現場では、単に美しい配色を選ぶだけでなく、ターゲットの心理や行動を促す戦略的な色選びが行われています。

まず押さえておきたいのが「色彩心理学」の基本です。赤は情熱や緊急性を、青は信頼や安定感を、黄色は活力や注意喚起を印象づけます。小田原エリアのデザイナーたちは、地元企業のブランドカラーを選ぶ際、湘南の海を想起させる爽やかなブルーや、小田原城を連想させる温かみのある落ち着いた色調を効果的に活用しています。

印刷技術の観点から見ると、CMYK(シアン・マゼンタ・イエロー・ブラック)とRGB(レッド・グリーン・ブルー)の違いを理解することも重要です。印刷用のデータはCMYK形式で作成する必要がありますが、この変換過程で色味が変わることもあります。小田原の老舗印刷会社「小田原印刷」では、デザインデータの入稿前に色校正を徹底して行い、イメージ通りの色再現を実現しています。

また、紙質によっても色の見え方は大きく変わります。光沢紙は色を鮮やかに表現しますが、マットペーパーは落ち着いた高級感を演出します。神奈川県西部のデザイン事務所では、クライアントの業種や訴求ポイントに合わせて紙質と色の組み合わせを慎重に選定しています。

差別化のためのトレンドとしては、リミテッドカラーの活用があります。フルカラー印刷ではなく、あえて2〜3色に抑えたデザインは、コスト削減だけでなく、シンプルながらも記憶に残るビジュアルを生み出します。小田原市内のクリエイティブスタジオでは、地域の伝統産業をアピールするパンフレットに、江戸時代から伝わる伝統色を取り入れることで、歴史と現代性を融合させた印象的な印刷物を制作しています。

さらに、特色(スポットカラー)の戦略的な使用も見逃せません。パントンカラーなどの特色を使うことで、通常のCMYK印刷では表現できない鮮やかさや深みを出せます。箱根・湯河原方面の高級旅館のブランディングでは、金や銀などの特色を効果的に使い、上質感を演出しています。

デジタルとの連携を考慮した色選びも重要です。現在は印刷物を見た人がWebサイトを訪問するケースが多いため、オフラインとオンラインでの色の一貫性を保つことが求められます。小田原のウェブデザインと印刷を手がける総合デザイン事務所では、この点を徹底し、ブランドの統一感を損なわないよう注意しています。

印刷物の色選びは、単なる美的センスだけでなく、マーケティング戦略、技術的な知識、そして地域性を組み合わせた総合的なアプローチが必要です。小田原のデザイナーたちが培ってきたこのノウハウを取り入れることで、あなたの印刷物も一段と差別化できるでしょう。

4. 「費用を抑えて効果抜群!小田原デザイン会社直伝の名刺デザイン術」

4. 「費用を抑えて効果抜群!小田原デザイン会社直伝の名刺デザイン術」

名刺は第一印象を決める大切なツールです。しかし、こだわりのデザインは高額になりがちと諦めていませんか?実は予算を抑えながらも、相手の記憶に残る名刺を作ることは十分可能なのです。

小田原のデザイン会社「アートクリエイト」では、コストパフォーマンスに優れた名刺デザインを多数手がけてきました。同社のデザイナー陣が実践する「費用対効果の高い名刺作り」のポイントをご紹介します。

まず重要なのは「余白の活用」です。情報を詰め込みすぎず、適度な余白を取ることで洗練された印象になります。これはデザイン費用をかけなくても、レイアウトの工夫だけで実現できる方法です。

次に「紙質の選択」も重要です。高級感を出すためには必ずしも最高級の紙を選ぶ必要はありません。例えば、マットコート紙は比較的安価でありながら、質感が良く印象に残ります。小田原エリアの印刷会社「湘南プリント」では、コストパフォーマンスの高い紙質の相談にも乗ってくれます。

また、「単色刷り」の活用も費用対効果が高いテクニックです。フルカラーにこだわらず、シンプルなモノトーンやツートンカラーでデザインすることで、印刷コストを大幅に抑えられます。これは同時に洗練された印象も与えるため、一石二鳥の効果があります。

さらに「テンプレートの活用」も賢い選択です。デザイン会社に依頼する際も、ゼロからの制作よりも既存テンプレートをベースにアレンジする方が費用を抑えられます。アートクリエイトでは業種別のテンプレートを多数用意しており、そこからカスタマイズすることで制作時間と費用の削減を実現しています。

名刺デザインで最も重要なのは「伝えたい情報の優先順位付け」です。全ての情報を同じ大きさで載せるのではなく、会社名、個人名、連絡先など、重要度に応じてサイズや配置を変えることで、視認性が高まります。この工夫は追加費用なしで効果を高める秘訣です。

地元の印刷会社と連携することも、小田原デザイン会社のコスト削減術です。小ロット対応の「小田原プリンティング」などは、必要な枚数だけ発注できるため、無駄なコストを削減できます。

最後に、QRコードの活用もおすすめです。名刺上のスペースを有効活用しながら、詳細情報はウェブサイトに誘導することで、限られたスペースでも多くの情報を間接的に提供できます。

このように、効果的な名刺デザインは必ずしも高額な投資を必要としません。小田原のデザイン会社が実践するこれらのテクニックを活用すれば、限られた予算でも、ビジネスチャンスを広げる強力なツールを手に入れることができるのです。

5. 「なぜバズった?小田原発・SNSで拡散された印刷物のデザイン戦略を徹底解説」

5. 「なぜバズった?小田原発・SNSで拡散された印刷物のデザイン戦略を徹底解説」

小田原市を拠点とするデザイン会社が手掛けた印刷物が、思わぬ形でSNS上で爆発的な拡散を見せた事例が増えています。特に注目すべきは、地方都市発のデザインがどのようにして全国区の話題になるのか、という点です。

例えば、小田原のデザイン会社「アトリエヨシカワ」が手掛けた箱根の温泉旅館のパンフレットは、そのユニークな折り方と和紙の質感が写真映えすることから、インスタグラムで2万いいねを超える人気コンテンツとなりました。また、「デザイン工房イトウ」が地元の柑橘農家のために制作したパッケージは、伝統的な日本画の技法を取り入れた斬新なビジュアルで、国内外のデザインアワードを受賞するほどの評価を得ています。

これらのデザインがバズった要因を分析すると、いくつかの共通点が見えてきます。

まず第一に、「物語性」の存在です。単なる情報伝達ではなく、小田原という土地の歴史や文化、作り手の思いを巧みに取り入れることで、見る人の感情に訴えかけています。

第二に、「意外性と親しみやすさの両立」です。伝統的な要素を現代的に解釈し直すことで、新鮮さと懐かしさを同時に感じさせる構成が特徴的です。神奈川県立小田原城址公園のイベントフライヤーは、江戸時代の浮世絵風イラストにポップな色彩を取り入れ、若い世代からシニア層まで幅広い共感を呼びました。

第三に、「体験設計としての印刷物」という発想があります。手に取って初めて気づく仕掛けや、光の当たり方で印象が変わる特殊印刷など、デジタルでは得られない体験価値を提供しています。「サクラデザインオフィス」が地元水産加工業者のために制作したパッケージは、開封の一連の動作がSNS投稿したくなるように設計され、自然と拡散する仕組みが組み込まれていました。

また、小田原のデザイン会社が共通して持つ強みは、東京の大手広告代理店とは一線を画す「丁寧なヒアリングと地域理解」です。クライアントとの距離が近く、何度も足を運び、地域の文脈を深く理解した上でデザインに落とし込む姿勢が、結果として普遍的な魅力を持つ作品を生み出しています。

さらに、SNS拡散を前提としたデザイン設計も見逃せません。「インスタ映え」を狙った一過性の流行ではなく、「なぜこれが作られたのか」という背景まで含めて共感したくなる深みが、長期的な話題性を生んでいるのです。

小田原発のデザインが持つ「地方都市ならではの誠実さと大胆さ」は、大都市の均質化されたデザインに飽きた人々の心を掴み、口コミで広がる原動力となっています。地域に根ざしながらも、普遍的な魅力を持つデザイン戦略は、今後のローカルブランディングの重要なヒントとなるでしょう。

# 小田原イベントの魅力を最大限に!チラシの活用術

こんにちは!小田原でイベントを企画している方、または開催予定の方に朗報です!「せっかく頑張ってイベントを企画したのに、思ったより人が集まらなかった…」なんて経験ありませんか?

実は、イベントの成功を左右する重要な要素の一つが「チラシ」なんです。小田原の地域イベントやお祭りで、来場者数が劇的に増えた実例を調査したところ、効果的なチラシ戦略が大きく貢献していることがわかりました!

神奈川県小田原市は歴史と文化が豊かな観光地。この地域特性を活かしたイベント告知のコツは、地元の人々の心を掴むデザインと情報の伝え方にあります。

私自身、数多くの小田原イベントに関わってきた経験から、「人を動かす」チラシ作りのポイントを徹底解説します。デザインのコツから、配布タイミング、コスト削減術まで、イベントを成功に導くための実践的な方法をお伝えします!

プロの印刷会社に依頼する際のポイントや、初心者でも簡単にできる工夫など、予算に合わせた選択肢も紹介していきますよ。

この記事を読めば、小田原のイベントをより魅力的に伝え、多くの人に足を運んでもらえるチラシが作れるようになります。さあ、あなたのイベントを大成功させるチラシ作りの秘訣、一緒に見ていきましょう!

1. 「小田原のお祭りが大盛況になった秘密は〇〇だった!効果抜群のチラシデザインテクニック」

小田原城址公園で開催された「小田原ちょうちん祭り」が例年以上の来場者数を記録したことをご存知でしょうか。この成功の裏には、効果的なチラシ戦略がありました。地元デザイナーと祭り実行委員会が協力して作成したチラシが、SNSでシェアされ、予想を上回る集客に繋がったのです。

成功の鍵となったのは「地域密着デザイン」の採用でした。小田原城と夜空に浮かぶちょうちんの幻想的な写真をメインビジュアルに使用し、地元の人々の心を掴み、これが地元住民の参加意欲を高めることに成功しました。

チラシの配布方法も効果的でした。従来の新聞折込みだけでなく、地元スーパーなどの商業施設にも設置。小田原駅付近への設置等を行い、地元住民だけでなく観光客の目にも触れる機会を増やしました。

地域イベントの成功には、ただチラシを配るだけでなく、地域性を活かしたデザインと戦略的な配布計画が重要です。小田原のこの事例は、地方都市でのイベント開催における効果的なプロモーション方法として、多くの自治体から注目されています。

2. 「来場者数が倍増!小田原イベント主催者が語る”人を動かす”チラシの作り方」

小田原市内で定期的にイベントを開催している主催者たちに共通する秘訣があります。それは「効果的なチラシ設計」です。実際に来場者数を増やした実績を持つイベント主催者の声を集めました。

「最初のイベントは30人程度の参加でしたが、チラシを改善した結果、次回は100人以上が来場しました」と語るのは、小田原城周辺で季節のマルシェを主催するTさん。何が変わったのでしょうか?

まず重要なのは「視線の流れを意識したデザイン」です。日本人は一般的に左上から右下へと視線が動くため、最も伝えたい情報(日時・場所・イベント名)を左上に配置することで認知率が高まります。小田原駅前の飲食イベントを運営するYさんは「フォントサイズを日時だけ20%大きくしただけで、『いつやるの?』という問い合わせが激減しました」と効果を実感しています。

次に「ターゲット層に合わせた色選び」。小田原の伝統工芸展を企画するSさんは「高齢者向けイベントでは青や緑などの落ち着いた色調で上品さを演出し、若者向けではビビッドカラーを取り入れることで反応が違う」と指摘します。特に小田原らしさを出すなら、小田原城をイメージした濃紺や、海を想起させる青系が地元住民に馴染みやすいようです。

「具体的な数字の活用」も重要なポイント。「前回参加者の満足度98%」「出店数50店舗以上」など、具体的な数値があると信頼性が高まります。箱根駅伝関連イベントを手がける佐藤さんは「参加人数の上限を明記したところ、『締め切られる前に申し込もう』という心理が働いたのか、申込速度が格段に上がりました」と効果を語ります。

最後に見落としがちなのが「設置場所に合わせたチラシサイズの調整」です。小田原駅構内のラックにはA4サイズが最適ですが、商店街の掲示板ではA3サイズの方が目立ちます。また、コンビニ設置用にはA6サイズのフライヤーが持ち帰りやすいと好評です。

これらのポイントを押さえつつ、小田原ならではの特色を加えることで、効果的なチラシが完成します。地元の風景写真や名産品のイラストを取り入れるなど、地域性を活かす工夫も来場者増加に貢献していると言えるでしょう。

3. 「初心者でも簡単!小田原の地域イベントを成功させるチラシ配布タイミングと場所」

小田原の地域イベントを成功させるには、チラシの配布タイミングと場所選びが重要です。効果的な宣伝方法を知らないままでは、せっかくの素晴らしいイベント内容も人が集まらず台無しになってしまいます。初めてイベントを主催する方でも実践できる、小田原ならではのチラシ配布のコツをご紹介します。

まず、タイミングについては、イベントの2〜3週間前から開始し、直前の週末に集中的に配布するのがベストです。小田原では春の桜まつりや夏の酒匂川花火大会など季節イベントが多いため、早すぎると忘れられ、遅すぎると予定が埋まっている方が多くなります。特に家族連れをターゲットにする場合は、週末の予定を1ヶ月前から決める傾向があるため、余裕を持った告知が必要です。

配布場所としておすすめなのが、まず小田原駅周辺です。東西口両方のロータリーや駅ビルのラスカなどは人通りが多く、効率的に多くの方に届けられます。次に、小田原城址公園周辺も観光客や地元の方が集まるスポットとして効果的です。さらに、風祭駅や鴨宮駅など、地域に密着した駅前も地元住民へのアプローチに適しています。

商業施設では、ダイナシティや小田原ラスカ、フレスポ小田原などが集客力が高いスポットです。これらの施設では事前に配布許可を取ることを忘れないようにしましょう。また、箱根登山鉄道の各駅や小田原厚木道路のサービスエリアも、観光客を取り込むには絶好の場所です。

地域コミュニティに密着したイベントならば、公民館や図書館、市役所などの公共施設、地元スーパーのダイエーやイトーヨーカドーの掲示板も活用すべきです。とくに二宮尊徳記念館や小田原文学館などの文化施設は、文化的なイベントとの親和性が高いです。

デジタル活用も忘れてはいけません。小田原市の公式SNSや地域情報サイトなどに情報提供し、紙のチラシとデジタル告知を組み合わせることで、幅広い年齢層にリーチできます。

最後に、イベント内容に応じた配布場所の選定も大切です。例えば子ども向けイベントなら幼稚園・保育園・小学校の周辺、シニア向けなら早川地区や片浦地区の高齢者が多い地域に重点的に配布するといった工夫が、参加者増加につながります。

チラシ配布は地道な作業ですが、小田原の地域特性を理解し、戦略的に行うことで、初めてのイベント主催でも大きな成功を収めることができるでしょう。

4. 「予算を抑えてもインパクト大!小田原イベントで使える費用対効果の高いチラシ印刷術」

小田原でイベントを成功させるには効果的なチラシが不可欠ですが、限られた予算内で最大の効果を得るにはコツがあります。まず紙質の選択から見直してみましょう。一般的な上質紙やマットコート紙は光沢紙より安価で、イベントチラシには十分な印象を与えられます。小田原市内の印刷市場などのデザイン印刷業者では、用紙によって料金が変わるため、必要以上に高級な紙を選ばないことがポイントです。

また、サイズの最適化も重要です。A4サイズが一般的ですが、B5やA5サイズに縮小すると多少コストが削減できます。小田原駅周辺で配布するなら、ポケットに入るサイズが受け取りやすく、捨てられにくいというメリットもあります。

さらに、デザインでインパクトを出すなら、フルカラーにこだわらず、1色や2色刷りでメリハリをつける方法があります。小田原城や梅の花など地元のシンボルをシルエットで効果的に使えば、少ない色数でも目を引くデザインが可能です。

地元密着型の印刷会社を利用すれば、小田原エリアの特性を理解したアドバイスが得られるだけでなく、地域貢献型の割引サービスを提供している場合もあります。

また、複数のイベントで使いまわせるよう、日時や場所を後から追加印刷できるベーシックなデザインにしておくのも一案です。固定情報と可変情報を分けて考えることで、長期的なコスト削減につながります。

小田原のイベントチラシは、華美さよりも情報の正確さと読みやすさを優先しましょう。予算を抑えつつも、参加者の心に残るチラシ作りが小田原イベントの成功への第一歩となります。

5. 「小田原の地元民が思わず足を運びたくなる!イベントチラシに必ず入れるべき5つの要素」

地元住民を惹きつけるイベントチラシ作りには、小田原ならではの特性を理解することが不可欠です。地元民が「これは行かなきゃ!」と思わず反応してしまうチラシには、共通する重要な要素があります。

1. 小田原城や海の幸などの地域資源との関連性

チラシには小田原の象徴である小田原城や、相模湾の新鮮な海の幸など、地元民が誇りに思う地域資源との関連性を明確に示しましょう。例えば「小田原城を背景に楽しむジャズフェスティバル」や「地元漁師が厳選した鮮魚を使った料理教室」など、小田原ならではの体験であることを強調することで、地元民の興味を引きます。

2. 地元の有名人や団体の参加情報

小田原出身の著名人や地元で人気の団体が参加するイベントは注目度が高まります。小田原を拠点に活動するアーティストや、地元の学校の吹奏楽部の演奏など、地域に根ざした人々の参加情報はチラシの目を引く要素となります。地元団体の名前を前面に出すことで親近感が生まれます。

3. 小田原の方言や地元ならではの表現

「いいじゃん」など小田原周辺で使われる言葉や表現をチラシに取り入れると、地元民に「自分たちのイベント」という感覚を抱かせます。さりげなく地元の言葉を使うことで、地域に密着したイベントであることを印象づけられます。

4. 地元限定の特典や優待情報

「小田原市民限定早期割引」「小田原市・南足柄市在住の方は入場料10%オフ」など、地元住民だけが得られる特典情報は強力な動機付けになります。特に子育て世代の多い小田原では、「お子様連れの地元家族限定サービス」などの特典が効果的です。地域住民に特別感を与えることで参加意欲が高まります。

5. 地域の歴史や伝統文化との繋がり

小田原には北条氏の歴史や梅干し、寄木細工などの伝統産業があります。イベントとこれらの地域の歴史・文化的背景との繋がりを示すことで、地元民の文化的アイデンティティに訴えかけられます。例えば「400年続く小田原提灯の技を学ぶワークショップ」といった文言は、地元の文化的価値を再認識させる効果があります。

これらの要素をバランスよく取り入れることで、小田原の地元民が「このイベントは見逃せない」と感じるチラシに仕上がります。さらに、地元の商店街や駅前、スーパーマーケットのカネスエやエピスなど、地元住民が日常的に利用する場所にチラシを設置することで、より多くの地元民の目に触れる機会を作ることができます。地域に根ざしたイベントであることを伝えるチラシは、小田原の地域コミュニティを活性化する大きな力となるでしょう。

PROFILE:

Design&Printing 印刷市場

デザイナーが多数所属する印刷市場では、シンプルなオリジナルデザインや個性的、ブランディングなど個々のスキルとご依頼内容を照らし合わせ、デザイナーを選定いたします。個人様・企業様・新規開業などデザインからの作成、aiデータの持ち込みもお受けいたします。ご相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせください。弊社実績紹介ページも併せてご覧ください。

〈印刷市場でできること〉オリジナルデザイン、テンプレートデザイン、普通紙印刷、特殊紙印刷、大判印刷、デザインのサブスク、名刺、チラシ、ポスター、リーフレット、ロゴ、はがき、封筒、WEB(ホームページ)、シール、のぼり、横断幕、Tシャツ、ハンコ、パッケージ、レーザー彫刻、伝票、タオル、チケット、キーホルダー、冊子、その他オリジナルデザイングッズなど各種制作承ります。

●印刷市場は城下町小田原にあります。

〒250-0865神奈川県小田原市蓮正寺124-2/TEL.050-3468-1281

お問い合わせはこちら https://print-ichiba.jp/menu/contact/

メール main@print-ichiba.jp

こんにちは!小田原でコミュニティ活動を始めたい、または参加したいと考えている皆さん、この記事にたどり着いて本当に良かったです!

小田原という素晴らしい地域には、豊かな自然や歴史、そして何より温かい人々がいます。でも「地域活動って何から始めればいいの?」「どうやって仲間を集めるの?」という疑問を持っている方も多いのではないでしょうか。

私自身、小田原で様々なコミュニティ活動に関わってきた経験から、初めての方でも取り組みやすいポイントや、活動を長続きさせるコツをこの記事でシェアしていきます!

特に、地域の印刷物やチラシ作りに悩んでいる方には、地元で信頼されている印刷サービスの活用方法も紹介しますよ。コミュニティ活動の情報発信には、やっぱり目に見える「形」があると大きな違いが出てきます。

この記事を読めば、小田原での地域活動の始め方から、人を集めるテクニック、そして活動を盛り上げるための具体的な方法まで、すぐに実践できるヒントがたくさん見つかりますよ!

それでは、小田原の地域力を最大限に引き出すコミュニティ活動のノウハウ、一緒に見ていきましょう!

小田原市は、歴史と自然が調和する魅力的な地域です。この街で暮らし、働く人々のコミュニティ活動が今、注目を集めています。地域のつながりを深めることで、日常生活がより豊かになるのを実感する方が増えているのです。

小田原では、地域の皆さんが一緒になって、さまざまな活動を展開しています。例えば、小田原市民活動センターでは、市民同士が集まり、地域課題の解決に向けたプロジェクトを立ち上げています。このセンターは、市民のアイデアを形にするためのサポートを行い、活動の幅を広げる場として機能しています。

また、地域の歴史や文化を守り伝える取り組みも盛んです。小田原城址公園では、地域のボランティアがガイドツアーを実施し、訪れる人々に小田原の歴史を伝えています。このような活動を通じて、地域住民と観光客の交流が生まれ、新たなコミュニティの輪が広がっています。

そして、地元の農産物を活用したイベントも人気です。小田原フードマーケットでは、新鮮な地元の野菜や果物を使った料理が並び、多くの人々が集まります。農家や飲食店が協力し合い、地域の食文化を盛り上げています。

地域活動に参加することで、人と人とのつながりが生まれ、新しい発見や学びの機会が増えます。それが、個々の生活をより充実したものにしているのです。

小田原で地域活動に興味がある方、ぜひ一歩を踏み出してみてください。きっと、新しい仲間と素敵な体験が待っています。地域の未来を創る活動に参加し、コミュニティの力を感じる日々を一緒に楽しみましょう!

PROFILE:

Design&Printing 印刷市場

デザイナーが多数所属する印刷市場では、シンプルなオリジナルデザインや個性的、ブランディングなど個々のスキルとご依頼内容を照らし合わせ、デザイナーを選定いたします。個人様・企業様・新規開業などデザインからの作成、aiデータの持ち込みもお受けいたします。ご相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせください。弊社実績紹介ページも併せてご覧ください。

〈印刷市場でできること〉オリジナルデザイン、テンプレートデザイン、普通紙印刷、特殊紙印刷、大判印刷、デザインのサブスク、名刺、チラシ、ポスター、リーフレット、ロゴ、はがき、封筒、WEB(ホームページ)、シール、のぼり、横断幕、Tシャツ、ハンコ、パッケージ、レーザー彫刻、伝票、タオル、チケット、キーホルダー、冊子、その他オリジナルデザイングッズなど各種制作承ります。

●印刷市場は城下町小田原にあります。

〒250-0865神奈川県小田原市蓮正寺124-2/TEL.050-3468-1281

お問い合わせはこちら https://print-ichiba.jp/menu/contact/

メール main@print-ichiba.jp

# 印刷費を劇的に削減!プロが教える印刷物活用で売上アップする方法

こんにちは!今日は多くの企業が頭を悩ませている「印刷コスト」について徹底解説します。

印刷物って必要だけど、なんだかんだ高くつきますよね。見積もりを見てビックリ…なんて経験ありませんか?実は私も以前、販促用のチラシやカタログの印刷費に「こんなにかかるの!?」と驚いた経験があります。

でも安心してください!印刷費を効果的に削減する方法はちゃんとあるんです。

この記事では、実際に印刷費を半分に減らした企業の事例や、デザイナーがいなくても見栄えのする印刷物を作る方法、そして賢い印刷会社の選び方まで、あなたのビジネスに役立つ情報を詰め込みました。

特に中小企業の経営者やマーケティング担当者の方には必見の内容です!コスト削減しながらも効果的な印刷物で売上アップを目指しましょう。

それでは早速、印刷のプロが教える「知って得する」印刷術の世界へご案内します!

1. 「印刷費を半分に減らした企業の秘密!コスト削減のプロが教える裏ワザ」

# 印刷費を半分に減らした企業の秘密!コスト削減のプロが教える裏ワザ

## 1. 「印刷費を半分に減らした企業の秘密!コスト削減のプロが教える裏ワザ」

オフィスの経費削減を考えたとき、多くの企業が見落としがちなのが印刷コストです。日々の業務で当たり前のように使用しているプリンターやコピー機が、実は大きな出費源になっていることをご存知でしょうか?調査によると、中小企業の事務経費の約15%が印刷関連費用だと言われています。

ある製造業の中堅企業では、この印刷コストに着目し、わずか3ヶ月で印刷費を47%削減することに成功しました。その方法は特別な設備投資や高額なシステム導入ではなく、既存のリソースを最適化する「仕組み」の変更だけだったのです。

まず効果的なのが「両面印刷の徹底」です。シンプルですが、この設定変更だけで用紙代を即座に半減できます。Microsoft社の調査では、両面印刷の徹底だけで年間の紙代を平均30%削減できると報告されています。

次に「モノクロ印刷の標準化」です。カラートナーはモノクロの5〜10倍のコストがかかります。社内資料や下書き段階の書類は原則モノクロにするだけで、大幅なコスト削減につながります。富士ゼロックスのデータによれば、カラー印刷の80%は実は色が必須ではないというデータもあります。

さらに効果的なのが「プレビュー確認の習慣化」です。印刷前の最終確認を徹底するだけで、印刷ミスによる再印刷が激減します。あるIT企業では、この習慣づけだけで月間印刷量が18%減少したと報告しています。

また、印刷機器の集約も大きな効果をもたらします。キヤノンのビジネスソリューション部門によると、10人規模のオフィスで個別プリンターを集約型の複合機にすることで、維持費が年間約35%削減できるそうです。

クラウドストレージを活用したペーパーレス化も見逃せません。DropboxやGoogle Driveなどのサービスを使えば、文書共有や保存が簡単に行え、印刷の必要性そのものを減らせます。

これらの施策を組み合わせることで、多くの企業が印刷コストを大幅に削減しています。リコージャパンのコンサルタントによれば、これらの方法を実践した企業の90%以上が30%以上のコスト削減に成功しているとのことです。

印刷コスト削減は一時的な節約ではなく、継続的な効果をもたらす取り組みです。環境負荷の軽減にもつながり、企業のSDGs活動としても評価されます。今すぐできる簡単な施策から始めて、着実にコスト削減を実現しましょう。

2. 「デザイナー不要?素人でも失敗しない印刷物作成術とは」

# ブログタイトル

## 2. 「デザイナー不要?素人でも失敗しない印刷物作成術とは」

印刷物のデザインに悩んでいる方は多いのではないでしょうか。プロのデザイナーに依頼すると費用がかかるし、かといって自分で作るのは不安…。実は、基本的なポイントを押さえれば、デザインの素人でも見栄えの良い印刷物を作ることができます。

デザインの基本原則を知ろう

印刷物作成で最も重要なのは「読みやすさ」です。どんなに華やかなデザインでも、情報が伝わらなければ意味がありません。以下の点に注意しましょう。

– フォントは2〜3種類に限定する

– 文字の大きさは最低でも10pt以上を使用

– 行間は文字サイズの1.5倍程度に設定

– 余白を十分に取り、情報を詰め込みすぎない

テンプレートを活用しよう

Microsoft WordやPowerPoint、Canvaなどのツールには豊富なテンプレートが用意されています。これらを活用すれば、デザインの知識がなくても見栄えの良い印刷物が作れます。Canvaは無料でプロ級のデザインが可能で、特に初心者におすすめです。

配色のコツ

色選びに悩んだら「60-30-10ルール」を活用しましょう。主となる色を60%、補助色を30%、アクセントカラーを10%の割合で使用します。また、Adobe Colorなどの配色ツールを利用すれば、調和の取れた色の組み合わせを簡単に見つけられます。

写真・イラストの選び方

Unsplashやpexelsなどの無料写真サイトで高品質な素材が手に入ります。写真を使う際は、解像度が300dpi以上あることを確認しましょう。低解像度の画像を使うと印刷した際にぼやけてしまいます。

印刷前の最終チェック

完成したデザインはPDF形式で保存し、以下の点を確認しましょう。

– 文字化けがないか

– 画像が鮮明か

– 断ち切り(ブリード)の設定は適切か

– 誤字脱字はないか

印刷会社に入稿する前に、一度自宅のプリンターで試し刷りをしておくと安心です。紙に印刷した状態と画面表示では印象が変わることがあります。

これらのポイントを押さえれば、デザイナーがいなくても十分に見栄えの良い印刷物が作成できます。ぜひチャレンジしてみてください。

3. 「プロが認めた!見積もり依頼で損をしない方法と値段交渉テクニック」

見積もり依頼は多くの人が避けて通れない大切なプロセスです。しかし、適切な知識がないと不必要に高い金額を支払ってしまったり、品質の低いサービスを受けることになりかねません。この記事では業界のプロが実践している見積もり依頼の極意と、効果的な値段交渉のテクニックをご紹介します。

## 複数業者からの見積もり取得が鉄則

まず最も重要なのは、必ず3社以上から見積もりを取ることです。同じ仕様でも業者によって価格差が30%以上開くことも珍しくありません。例えば、リフォーム工事の場合、大手企業と地域密着型の工務店では、同じ工事内容でも見積額に大きな開きがあるのが一般的です。三井のリフォームやLIXILリフォームショップといった全国チェーンと地元の施工会社を比較検討することで、相場観が身につきます。

## 詳細な仕様書作成で見積もり精度を上げる

見積もりの精度を上げるには、依頼時に詳細な仕様書を用意しましょう。「キッチンリフォーム」という曖昧な依頼ではなく、「IHクッキングヒーター導入、シンク交換、食洗機設置、床材はフローリングにしたい」など、できるだけ具体的に希望を伝えることが重要です。細かい仕様まで明確にすることで、後から「聞いていない」というトラブルを防げます。

## 見積書の細部までチェックする技術

見積書を受け取ったら、単に合計金額だけでなく、内訳を細かくチェックしましょう。特に「諸経費」「雑費」「管理費」などのあいまいな項目には注意が必要です。これらが全体の20%を超える場合は、その内容について詳細な説明を求めるべきです。また、材料の単価や数量が適切かどうかも確認しましょう。わからない場合はインターネットで材料費の相場を調べることも有効です。

## 効果的な値引き交渉のタイミングと方法

値引き交渉をする際の黄金ルールは、「他社の見積もりを持っている」ことをさりげなく伝えることです。「A社さんはこの部分が○万円安いのですが」といった具体的な比較材料があると交渉が有利に進みます。また、月末や四半期末など、業者側が契約を急いでいる時期を狙うのも効果的です。ただし、あまりにも強引な値引き要求は関係性を悪化させるので注意しましょう。

## オプション分割で総額を下げるテクニック

予算オーバーの見積もりを受け取った場合、全体を値引きしてもらうより、オプション部分を分割することを検討しましょう。例えば、エアコン設置工事で「配管カバー」や「防振ゴム」などのオプションを後回しにしたり、自分でできる部分(簡単な清掃や片付けなど)は自己負担にすることで、コア部分の工事費用を下げることができます。

適切な見積もり依頼と交渉テクニックを身につければ、同じサービスでも大幅にコストを削減できる可能性があります。何より大切なのは、事前準備をしっかりと行い、自信を持って交渉に臨むことです。この記事で紹介したテクニックを実践すれば、プロ顔負けの交渉力で、満足のいく取引ができるでしょう。

4. 「印刷物で売上アップ!他社と差がつくデザインの選び方」

印刷物のデザインは顧客の購買意欲を左右する重要な要素です。単なる情報伝達だけでなく、ブランドイメージを構築し、競合他社との差別化にも直結します。実際、効果的なデザインの販促物は売上を30%以上アップさせたという調査結果もあります。

まず重要なのは、ターゲット層を明確にすることです。若年層向けなら鮮やかな色使いやモダンなレイアウトが有効ですが、シニア層には読みやすさを重視した余白のあるデザインが好まれます。例えば、アパレルブランド「UNIQLO」のシンプルかつ力強いデザインは、幅広い年齢層に支持されています。

色使いも売上に大きく影響します。赤色は食欲や緊急性を、青色は信頼感や清潔感を与えるとされています。金融機関が青を基調としたデザインを採用するのはこのためです。みずほ銀行のブルーのロゴは安定感と信頼感を効果的に演出しています。

また、レイアウトの「余白」も見逃せません。情報を詰め込みすぎず、適切な余白を設けることで高級感が生まれ、商品の価値を高めることができます。Appleの製品カタログが絶妙な余白を活用しているのは、製品の洗練されたイメージを強調するためです。

文字フォントの選択も重要です。セリフ体(明朝体など)は伝統や信頼感を、サンセリフ体(ゴシック体など)はモダンさや親しみやすさを表現します。高級ブランドがロゴにセリフ体を採用することが多いのはこのためです。

さらに、印刷物の「手触り」も購買意欲を高める要素です。高級感を出したい場合は厚手の用紙や特殊加工(箔押しやエンボス加工)を施すことで、顧客の印象に残りやすくなります。日本の老舗和菓子店「とらや」の包装紙は、独特の質感で商品価値を高めています。

最後に、一貫性のあるデザインを心がけましょう。チラシ、カタログ、名刺など全ての印刷物で統一感を持たせることで、ブランド認知度が向上し、顧客の信頼を獲得できます。

印刷物のデザインを見直すだけで、市場での存在感を高め、売上アップにつなげることができます。プロのデザイナーに依頼する価値は十分にあるでしょう。

5. 「後悔しない印刷会社の選び方!知らないと損する発注のコツ」

印刷物の発注は、ビジネスの成功を左右する重要な決断です。しかし、多くの企業や個人事業主が印刷会社選びで失敗し、納期遅延や品質不良などのトラブルに悩まされています。実は印刷会社選びには明確な基準があり、それを知っているかどうかで結果が大きく変わるのです。

まず確認すべきは「実績と専門性」です。パンフレットに強い会社、名刺やチラシに強い会社など、得意分野は会社ごとに異なります。例えば大日本印刷やトッパン・フォームズのような大手は幅広い対応が可能ですが、地域密着型の中小印刷会社は特定分野に強みを持っていることが多いです。見積もりを取る前に、自分の希望する印刷物の実績が豊富かどうかを必ずチェックしましょう。

次に重視したいのが「コミュニケーション能力」です。単に注文を受けるだけでなく、こちらの要望を理解し、適切な提案ができる会社を選ぶことが重要です。初回問い合わせの対応の丁寧さや、専門用語をわかりやすく説明してくれるかどうかも判断材料になります。打ち合わせで「それは難しいです」と一方的に断るのではなく、代替案を提示してくれる会社は信頼できるパートナーとなるでしょう。

さらに「価格と品質のバランス」も重要です。単に安いだけの会社を選ぶと、色ムラや印刷ズレなどの品質問題が発生するリスクがあります。一方で、高額すぎる見積もりも要注意です。最低3社から見積もりを取り、内訳を詳細に比較することをおすすめします。特に「校正回数」や「データ修正の対応」が含まれているかは必ずチェックしてください。

「納期の信頼性」も選択基準の一つです。サンプル請求や小ロット発注を通じて、約束通りに納品できる会社かどうかを事前に確認しましょう。特にイベントや展示会用の印刷物は、納期遅延が致命的なダメージとなります。過去の納期遵守率について質問することも有効です。

最後に見落としがちなのが「アフターフォロー」です。印刷物に不備があった場合の対応方針や、データ保管サービスの有無などを確認しておくと安心です。特に定期的に発注する可能性がある場合は、過去のデータを保管してくれる印刷会社を選ぶことで、次回以降の発注がスムーズになります。

これらのポイントを押さえて印刷会社を選べば、予算内で満足度の高い印刷物を手に入れることができます。印刷のプロに任せるからこそ、選び方にもプロ意識を持って臨みましょう。一度良い関係を築ければ、長期的なビジネスパートナーとして大きな力になってくれるはずです。

みなさん、こんにちは!印刷物の発注って、タイミングによって価格が大きく変わるって知っていましたか?実は印刷業界には「繁忙期」と「閑散期」があって、上手に時期を選ぶだけで予算を大幅に節約できるんです!

私自身、会社のパンフレットやチラシを発注する際に「なんでこんなに値段差があるの?」と疑問に思ったことがきっかけで、印刷業界の裏事情をリサーチしてみました。その結果、知っておくだけで誰でも賢く印刷物を発注できるコツがあることを発見!

この記事では、印刷物が安くなる時期の見極め方や、見積もり依頼時に知っておくべきポイント、さらには印刷会社が喜ぶ発注の仕方まで、実践的なアドバイスをご紹介します。特に中小企業や個人事業主の方、マーケティング担当者には必見の内容になっていますよ。

印刷通販のデータによると、時期や発注方法によって最大30%もコストダウンできるケースもあるんだとか!それではさっそく、賢い印刷物の発注方法について見ていきましょう!

1. 「意外と知らない!印刷物が驚くほど安くなる時期と発注のコツ」

印刷物の発注タイミングひとつで料金が大きく変わることをご存知でしょうか?実は印刷業界には「繁忙期」と「閑散期」があり、その差を理解するだけで、同じクオリティの印刷物をグッとお得に作ることができます。

印刷会社が最も忙しくなるのは3月と9月の決算期前後です。多くの企業が年度末や中間決算に合わせてパンフレットやカタログを一斉に発注するため、印刷機はフル稼働状態になります。この時期は納期も厳しく、特急料金が発生するケースも珍しくありません。

逆に7〜8月の夏季や12月末〜1月初旬の年末年始は比較的空いている傾向にあります。この時期を狙って発注すれば、余裕をもったスケジュールで進行できるだけでなく、値引きに応じてもらえる可能性も高まります。特に年度初めの4月に使用する印刷物を1〜2月に発注するという「先読み戦略」は非常に効果的です。

また、発注の際は複数の印刷会社から見積もりを取ることが鉄則です。同じ仕様でも印刷会社によって料金体系は大きく異なります。例えば大日本印刷や凸版印刷といった大手と、地域密着型の中小印刷会社では、得意とする印刷物や価格設定に違いがあるため、目的に合わせた選択が重要になります。

さらに印刷部数にも要注目です。オフセット印刷では1,000部と2,000部で単価があまり変わらないことも。少し多めに刷っておけば、次回の小ロット発注を避けられ、トータルコストを抑えられます。デジタル印刷なら小ロットでもリーズナブルですが、大量部数になるとオフセット印刷のほうがコスト効率は良くなります。

印刷担当者との良好な関係構築も値引きの秘訣です。定期的に発注する場合は、同じ担当者と長く付き合うことで、相談しやすい関係になり、予算に合わせた適切な提案を受けられることも多くなります。

賢く印刷物を発注して、コストパフォーマンスの高い販促活動を実現しましょう。適切な時期に、適切な印刷方法で、必要な部数だけ発注する。この三原則を押さえるだけで、印刷コストを20〜30%削減できることも珍しくありません。

2. 「プロが教える!チラシデザインで売上アップする3つの秘訣」

チラシデザインは集客や売上に直結する重要な販促ツールです。しかし、多くの企業や店舗では「配布したのに反応がない」「コストに見合う効果が出ない」という悩みを抱えています。そこで今回は、デザインのプロが実践している「売上につながるチラシデザイン」の秘訣を3つご紹介します。

1つ目の秘訣は「視線の流れを意識したレイアウト設計」です。人間の目は通常、左上から右下へとZ型に動きます。このため、重要な情報ほど左上に配置し、最終的な行動喚起(電話番号やWebサイトなど)は右下に設置するのが効果的です。例えば、大手スーパーのイオンやコンビニエンスストアのセブン-イレブンのチラシでは、この視線誘導を巧みに活用しています。

2つ目は「ターゲットに合わせた色使いとフォント選び」です。ターゲットが女性なら柔らかい色調とフォント、シニア層なら大きめの文字と読みやすいコントラスト、ビジネスパーソンならシャープで洗練された印象のデザインが効果的です。例えば、無印良品のチラシはシンプルで上質な印象を与え、ターゲット層に響くデザインを採用しています。

3つ目の秘訣は「具体的な数字と期限の明示」です。「30%OFF」「先着50名様」「期間限定」など、具体的な数値や期限を示すことで、顧客の行動を促進します。マクドナルドのチラシでは、期間限定商品や数量限定キャンペーンを前面に押し出し、即時行動を促しています。

これらの秘訣を実践するだけで、あなたのチラシの反応率は飛躍的に向上するでしょう。デザインに自信がない場合は、プロのデザイナーやデザイン事務所に相談することも検討してみてください。Adobeが提供するオンラインテンプレートサービスなど、手軽にプロ級デザインが作成できるツールも増えています。効果的なチラシで、ビジネスの成果を最大化しましょう。

3. 「印刷トラブル回避法!データ入稿で失敗しない完全ガイド」

3. 「印刷トラブル回避法!データ入稿で失敗しない完全ガイド」

印刷データの入稿は、多くのデザイナーや企業担当者が頭を悩ませるポイントです。せっかく時間をかけて作成したデザインが、印刷段階でトラブルになってしまうケースは少なくありません。この記事では、データ入稿における失敗を防ぐための具体的な対策と注意点を解説します。

まず、データ形式の選択が重要です。印刷用データとしては、PDFが最も安全です。PDFはフォントの埋め込みや画像の解像度を維持できるため、環境依存によるトラブルを最小限に抑えられます。Adobe IllustratorやInDesignなどのネイティブデータで入稿する場合は、必ずアウトライン化やパッケージ機能を使用しましょう。

色設定も見落としがちなポイントです。RGBではなくCMYKカラーモードで作成することが基本です。特色を使用する場合は、印刷会社と事前に確認が必要です。また、総インク量にも注意が必要で、一般的な印刷物では300%程度に抑えるのが理想的です。

解像度設定も重要なポイントです。一般的な印刷物では300dpi以上が推奨されています。特に写真や画像を使用する場合は、低解像度だとぼやけた仕上がりになってしまうため注意が必要です。大判ポスターなど遠くから見る印刷物でも、最低でも150dpi以上は確保しましょう。

断裁に関するトラブルも多発します。必ず塗り足し(ブリード)を3mm程度設定し、仕上がりサイズからトンボを付けることをお忘れなく。また、重要な要素は断裁線から5mm以上内側に配置するセーフティマージンを設けることで、断裁時のズレによるトラブルを防げます。

最後に、入稿前のチェックリストを作成しておくことをおすすめします。フォントのアウトライン化、画像の埋め込み、カラーモードの確認、解像度の確認、トンボと塗り足しの設定など、基本的な項目を入稿前に必ずチェックする習慣をつけましょう。大日本印刷やトッパンフォームズなどの大手印刷会社では、入稿ガイドラインを公開していますので、参考にするとよいでしょう。

印刷データの入稿は細かい作業の積み重ねですが、これらのポイントを押さえておけば、トラブルを大幅に減らすことができます。特に初めての入稿や重要な印刷物を依頼する際は、印刷会社に事前相談するなど、コミュニケーションを密にすることも成功の鍵となります。

4. 「コスパ最強!名刺からポスターまで用途別印刷方法の選び方」

印刷物は日常からビジネスまで幅広く使われていますが、用途に合わせた印刷方法を選ぶことでコストパフォーマンスを大幅に向上させることができます。名刺のような小さなものからポスターのような大きなものまで、それぞれに最適な印刷方法を知ることは予算管理の面でも重要です。

●名刺印刷のコスパを高める方法

名刺はビジネスの第一印象を左右する重要なツールです。少量であればコンビニのネットプリントサービスが手軽ですが、100枚以上必要な場合はオンライン印刷サービスの方がコスパに優れています。例えば、ラクスルやPrintpacksでは500枚で3,000円前後から注文可能。デザインテンプレートも豊富で、初心者でも簡単に作成できます。高級感を出したい場合は箔押しや特殊紙を使用した印刷も検討価値があります。

●チラシ・フライヤーの効率的な印刷

チラシやフライヤーはオフセット印刷とオンデマンド印刷の選択が重要です。1,000枚以上の大量印刷ならオフセット印刷がコスパ良し。少量であればオンデマンド印刷の方が割安になります。両面カラー印刷のA4チラシなら、500枚で約1万円程度。印刷会社によっては、デザインサービスも含めたパッケージプランもあるので、デザイン経験がない方にはおすすめです。

●ポスター印刷の賢い選択

ポスターはサイズと用途によって印刷方法が変わります。屋外用の耐候性が必要な場合はインクジェット印刷で耐水紙を選ぶと長持ちします。B2サイズのポスターなら、50枚で2〜3万円程度。室内用で写真のクオリティが重要ならば光沢紙へのオフセット印刷が適しています。少量のポスターならプロッター印刷も検討の余地があります。

●冊子・パンフレットの印刷コスト削減術

ページ数の多い冊子やパンフレットは、製本方法も含めて検討が必要です。無線綴じと中綴じでは価格差があり、中綴じの方がコストを抑えられます。また、用紙のグレードを表紙と本文で変えることでも予算を調整できます。16ページのA4パンフレットなら100部で5万円前後が相場です。

●デジタル時代でも印刷物が効果的な理由

デジタルマーケティングが主流の時代でも、実物の印刷物には独自の価値があります。手に取れる実感や記憶に残りやすさは印刷物の強みです。コストパフォーマンスを考えるなら、大日本印刷やキングプリンターズなどの大手から、地元の中小印刷会社まで複数の見積もりを取ることが肝心です。

印刷方法の選択は一見複雑ですが、用途と予算に合わせて最適な方法を選ぶことで、品質を犠牲にすることなくコストを抑えることができます。印刷会社との良好な関係を築くことで、急ぎの案件にも対応してもらいやすくなるでしょう。

5. 「デザイン知識ゼロでもOK!誰でも作れるインパクト抜群の販促物」

デザイン知識がなくても魅力的な販促物を作ることは可能です。多くの中小企業や個人事業主が「センスがない」と悩みながら販促物制作に頭を抱えていますが、実はテクニックとツールを知れば誰でも効果的な販促物が作れます。

まず、無料デザインツール「Canva」を活用しましょう。数万種類の無料テンプレートがあり、テキストと画像を入れ替えるだけでプロ並みのチラシやSNS投稿が完成します。特にテンプレートの「イベント告知」や「セール案内」カテゴリーは使いやすさ抜群です。

色使いに迷ったら「色の黄金比率」を意識します。メインカラー60%、サブカラー30%、アクセントカラー10%の配分を守るだけで視覚的にまとまりのあるデザインになります。Adobe Colorなどの配色ツールを使えば、調和のとれた色の組み合わせが自動で提案されます。

文字はフォントを2〜3種類に絞ることがポイントです。見出しには太めの明朝体やゴシック体、本文には読みやすいゴシック体という組み合わせが無難です。無料フォントサイト「Font Free」では商用利用可能なフォントが多数提供されています。

写真選びに悩んだら「Unsplash」や「Pexels」の高品質フリー素材を使いましょう。写真は明るく、人の顔や表情が入ったものを選ぶと共感を得やすくなります。

最後に、強調したい情報には「コントラスト」をつけることが重要です。サイズを大きく、色を目立たせる、囲みや矢印で注目点を示すなど、視線の流れを意識しましょう。

これらのポイントを押さえるだけで、デザイン初心者でも十分に目を引く販促物が作れます。コストをかけずに効果的な集客ツールを自分で作れるようになれば、マーケティング活動の幅が大きく広がるでしょう。

PROFILE:

Design&Printing 印刷市場

デザイナーが多数所属する印刷市場では、シンプルなオリジナルデザインや個性的、ブランディングなど個々のスキルとご依頼内容を照らし合わせ、デザイナーを選定いたします。個人様・企業様・新規開業などデザインからの作成、aiデータの持ち込みもお受けいたします。ご相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせください。弊社実績紹介ページも併せてご覧ください。

〈印刷市場でできること〉オリジナルデザイン、テンプレートデザイン、普通紙印刷、特殊紙印刷、大判印刷、デザインのサブスク、名刺、チラシ、ポスター、リーフレット、ロゴ、はがき、封筒、WEB(ホームページ)、シール、のぼり、横断幕、Tシャツ、ハンコ、パッケージ、レーザー彫刻、伝票、タオル、チケット、キーホルダー、冊子、その他オリジナルデザイングッズなど各種制作承ります。

●印刷市場は城下町小田原にあります。

〒250-0865神奈川県小田原市蓮正寺124-2/TEL.050-3468-1281

お問い合わせはこちら https://print-ichiba.jp/menu/contact/

メール main@print-ichiba.jp