おはようございます!デザイン印刷の現場から、今日も小田原の魅力を紙面に閉じ込める一日が始まります。小田原という土地には、歴史ある城下町としての風情から新鮮な海の幸、四季折々の自然美まで、伝えたい魅力が満載です。でも、それをチラシ1枚にどう表現すれば効果的なのか?

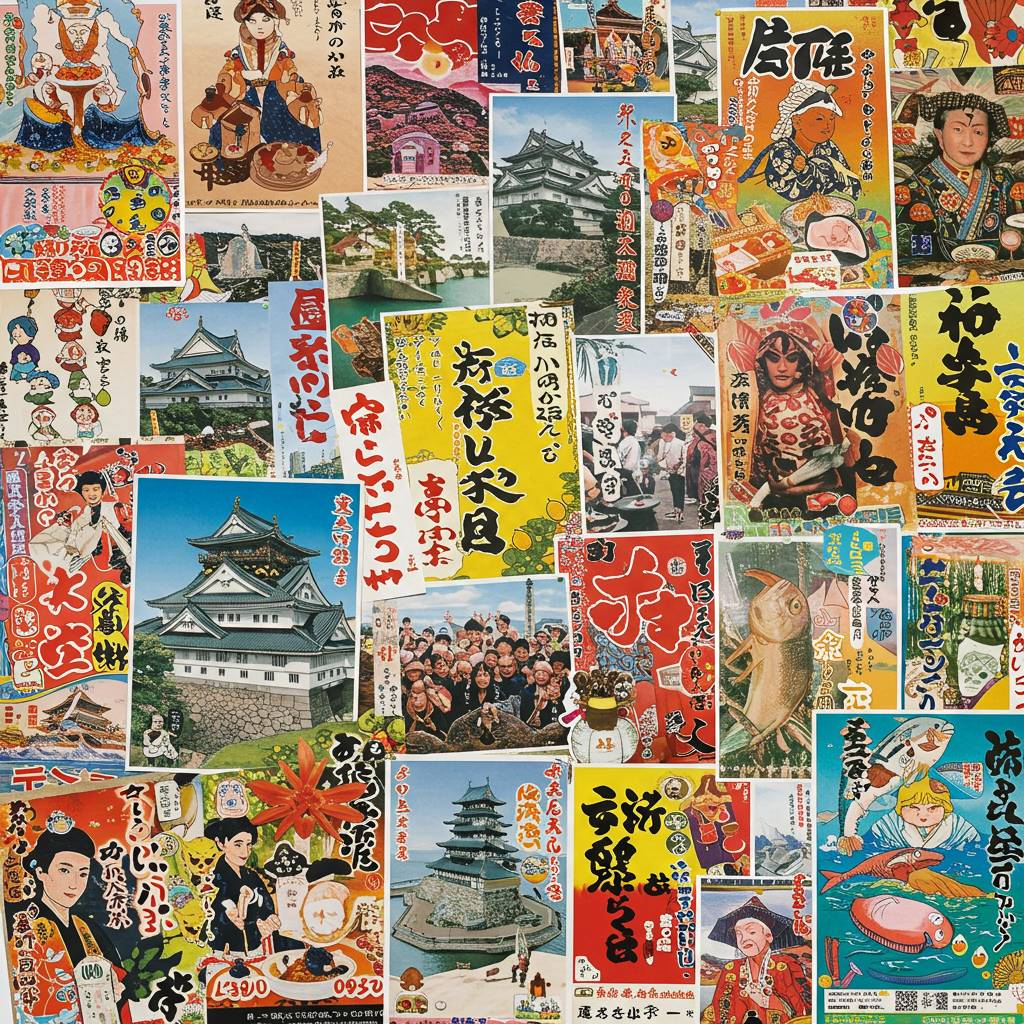

地元密着数十年、印刷市場のデザイナーとして日々向き合ってきた「小田原らしさ」のエッセンス。今日は、私たちがどのように地元の文化や特色を捉え、紙面デザインに落とし込んでいるのか、その舞台裏をお話しします。

観光スポットの魅力を引き立てる色使いから、小田原城や梅の香りまでも感じさせる特殊加工テクニック、そして何より地元の人に「これぞ小田原!」と共感してもらえるデザインの秘訣まで。印刷とデザインの力で、小田原の文化と魅力をどう表現するか、その実践的なアプローチをご紹介します。

チラシ制作に悩む事業者の方も、小田原の魅力発信に関心がある方も、きっと新しい発見があるはずです!

1. 小田原の街を彩るチラシデザイン術!地元愛が伝わる印刷テクニック大公開

小田原の街を歩けば、様々な場所でチラシが目に入ります。駅の掲示板、商店街の店先、公共施設の入り口。しかし、よく見ると小田原のチラシには独特の魅力があることに気づくでしょう。地元の伝統と現代性が融合した小田原らしいデザインが、街の情報伝達に一役買っているのです。

小田原のチラシデザインで特徴的なのは、「小田原城」や「かまぼこ」といった地元のアイコンを効果的に取り入れる技術です。老舗和菓子店のチラシでは、小田原城のシルエットをバックに配置し、和菓子の品格と歴史を表現。また、箱根湯本の旅館は、地元の温泉情報と共に箱根の山々をモチーフにしたグラデーションを使い、心安らぐ温泉体験をビジュアル化しています。

印刷技術面では、小田原の印刷会社が推進する環境に優しいインキの活用が広がっています。地産地消の理念とエコへの配慮が同時に表現されたチラシの作成が可能です。

色彩選びも小田原らしさの秘訣です。相模湾の青、小田原城の白と黒、梅の花の淡いピンクなど、地元の風景から着想を得た配色が多用されます。地域のチラシでは、この地域色を前面に出し、祭りの活気と伝統を色で伝えるデザインが定評を得ています。

こうした地域に根ざしたデザイン手法は、単なる宣伝を超え、小田原の文化そのものを伝える媒体としてチラシの価値を高めています。次回小田原を訪れた際は、ぜひチラシにも注目してみてください。そこには小田原の魅力が凝縮されているのです。

2. プロが教える!チラシで伝える小田原の四季と魅力、デザインのポイントとは?

小田原の魅力を伝えるチラシデザインには、地域の特色を活かした季節感が重要です。過去の経験から、効果的なチラシ制作のポイントをご紹介します。

小田原の春は、城址公園の桜をメインビジュアルに使うことで多くの観光客の目を引きます。桜のピンク色と城のコントラストは視覚的なインパクトがあり、フォントは柔らかい筆記体を選ぶと季節感が増します。この時期は「小田原さくらまつり」など、春ならではのイベント情報を盛り込むと効果的です。

夏のチラシでは海の青さを強調し、小田原の海産物や「小田原みなとまつり」などの夏祭りをアピール。背景に相模湾の写真を使うとクールな印象を与えられます。色使いは鮮やかなブルーとホワイトで清涼感を出し、読みやすさを重視したシンプルなレイアウトがおすすめです。

秋は小田原の実りの季節。梅やみかんなどの農産物をフィーチャーし、温かみのある茶色やオレンジ色を基調にデザインすると、収穫の豊かさが伝わります。

冬は小田原の伝統工芸や小田原漁港の冬の味覚をメインに。寒い時期こそ「小田原おでん」や「小田原かまぼこ」などの名物を前面に押し出したデザインが効果的です。深い紺色や白を使った落ち着いたデザインで、伝統と格式を表現しましょう。

チラシのデザイン全般において、小田原城や報徳二宮神社などの歴史的建造物をさりげなく配置すると、小田原らしさが際立ちます。また、和風フォントを使用したり、古くから続く「北条五代祭り」などの歴史イベントを盛り込むことで、小田原の歴史的価値を伝えられます。

効果的なキャッチコピーも重要です。「城下町の四季を感じる」「相模湾の恵みを味わう」など、小田原の特色を簡潔に伝えるフレーズを使いましょう。

チラシは地域の魅力を伝える大切なツール。小田原の四季折々の特色を活かしたデザインで、より多くの人に小田原の文化と魅力を伝えていきましょう。

3. 思わず手に取りたくなる!小田原の観光スポットを効果的に伝えるチラシデザイン

小田原の魅力を伝えるチラシは単なる情報媒体ではなく、この地域の歴史や文化を視覚的に表現する芸術作品でもあります。観光スポットを紹介するチラシには、人々の興味を引き、実際に足を運びたくなる仕掛けが散りばめられています。

小田原城を紹介するチラシでは、空から撮影した城と桜のコントラストが印象的です。季節感を大切にした写真選びは、訪れるベストタイミングを自然と伝えています。また、城内の展示物や歴史的価値を箇条書きにすることで、観光客が得られる体験を明確に示しています。

体験施設のチラシでは、実際の体験コーナーで笑顔あふれる家族の写真が効果的に使われています。「見る・作る・食べる」といったシンプルなキーワードで、訪問者が体験できる内容を直感的に理解できるデザインになっています。

小田原わんぱくらんどのチラシは、明るい色使いと大きな文字で、ファミリー層の目を引くデザインです。アスレチックやピクニックエリアの写真を大きく配置し、子どもたちが思い切り楽しめる空間であることを視覚的に伝えています。

これらのチラシに共通するのは、小田原ならではの「本物の体験」を強調している点です。歴史的建造物、伝統工芸、自然景観など、小田原の持つ多様な魅力を、ターゲット層に合わせた色使いや構成で効果的に伝えています。

観光地のチラシづくりでは、写真の質が特に重要です。小田原のチラシは、プロカメラマンによる季節ごとの美しいショットを使用し、見る人の心を掴みます。海岸の夕日や曽我梅林の梅の花など、一度は見てみたいと思わせる瞬間を切り取ることで、観光客の想像力を刺激しています。

また、効果的なチラシは情報の整理も巧みです。フォントサイズの変化や余白の使い方によって、重要な情報が自然と目に入る構成になっています。アクセス方法や営業時間などの実用情報は、見やすい位置にコンパクトにまとめられています。

小田原の観光チラシは、デジタル時代においても紙媒体の魅力を最大限に活かし、訪れる人の期待を高める重要なツールとして機能しています。手に取った瞬間から旅が始まる—そんな気持ちにさせてくれる小田原のチラシデザインは、観光PRの好例といえるでしょう。

4. 地元密着印刷のプロが語る、小田原の文化を魅せるチラシづくりの秘訣

小田原で印刷業を営んで数十年、地元の祭りや伝統行事、観光イベントなど数えきれないほどのチラシ制作に携わってきました。この土地の息吹を伝えるチラシづくりには、地域を知り尽くした目線が欠かせません。

小田原城天守閣の優美なシルエットや、北条五代祭りの勇壮な武者行列、梅の里の四季折々の表情など、地元の誇りをどう紙面に落とし込むかが腕の見せどころです。特に梅まつりのチラシは、香り立つような梅の花の写真選びから始まり、書体には小田原の歴史を感じる風格ある明朝体を採用。

地元の方々にも観光客にも「行きたい」と思わせる色彩設計を心がけています。また、かまぼこや蒲鉾通りのお店を紹介するチラシでは、職人の手技を大きくクローズアップした写真を使い、伝統の技と味を視覚的に訴求。

お客様のチラシが「単なる情報媒体」から「小田原の文化を伝える芸術」へと昇華するお手伝いをしています。地元の魅力を伝えるチラシは、小田原の文化そのものを発信する重要な役割を担っているのです。

5. チラシ一枚で伝える小田原の伝統と魅力!デザインで差をつける実践テクニック

小田原の魅力を効果的に伝えるチラシデザインには、この地域ならではの文化や伝統を取り入れることが重要です。小田原城や小田原提灯、かまぼこなどの地域資源をビジュアルに活用することで、一目で「小田原らしさ」を表現できます。例えば、小田原城のシルエットを背景に使ったり、伝統工芸の寄木細工のパターンをアクセントとして取り入れるだけでも印象が大きく変わります。

フォントの選択も見逃せません。伝統的なイベントには筆文字系、モダンな企画には明朝体とサンセリフの組み合わせなど、内容に合わせた文字デザインが効果的です。特に小田原の歴史的建造物や伝統工芸品を紹介する際は、古典的な書体を取り入れることで風格が生まれます。

また、小田原ならではの「物語性」を持たせることも大切です。北条氏の歴史や江戸時代の宿場町としての賑わい、漁港の歴史など、チラシのコンセプトに地域のストーリーを織り込むことで読み手の共感を得られます。

QRコードを活用した情報拡張も効果的です。紙面には収まりきらない詳細情報を、小田原市のサイトや地域ポータルサイトなどにリンクさせることで、興味を持った人が深く知ることができます。

最後に、地元の人だけでなく観光客の目にも留まるよう、JR小田原駅や箱根登山鉄道の駅構内、箱根方面へ向かうバス車内など、観光客の動線を意識した配布戦略も考慮しましょう。チラシ一枚でも、配布場所によって使用言語や強調すべき情報が変わってきます。

これらのテクニックを組み合わせることで、小田原の伝統と魅力が凝縮された印象的なチラシを作成できるでしょう。小田原らしさを感じるデザインは、地域への愛着を高め、より多くの人を惹きつける力を持っています。

こんにちは!起業して「もっと集客したい」「売上を上げたい」と悩んでいる方、必見です!私たち小田原の印刷市場では、日々さまざまな事業主さんのデザイン相談に乗っています。今日はその中から、実際にデザインを変えることで事業が大きく変わった実例をご紹介します!

「チラシを配っても反応がない…」「ホームページを作ったのに問い合わせが来ない…」そんな悩みを抱えている経営者は実はとても多いんです。でも、それはあなたの商品やサービスに魅力がないわけじゃありません。伝え方の問題かもしれないんです!

小田原で20年以上デザイン・印刷のサポートをしてきた私たちが見てきた成功事例をもとに、低予算でも効果的なデザイン戦略をお伝えします。地元密着だからこそわかる、小田原の消費者心理を踏まえたデザインのコツも満載!

デザインセンスに自信がなくても大丈夫。プロと二人三脚で取り組むことで、思わぬ効果を生み出した事例をたくさん紹介します。この記事を読めば、あなたのビジネスを変えるデザインのヒントが必ず見つかるはずです!

1. デザインの力で売上3倍!小田原の印刷市場に相談した起業家の成功体験

「デザインなんて後回しでいい」そう考えていた私の事業は、売上が伸び悩み、まさに瀕死の状態でした。小田原で小さなカフェを経営していた当時、メニュー表は手書き、看板は素人が作った程度のものでした。周囲からは「味はいいのに、なぜかお客さんが増えない」と言われる日々。そんな時、知人から紹介されたのが小田原市にある「印刷市場」でした。

最初は半信半疑で相談に行きましたが、そこで出会ったデザイナーの提案は目から鱗の連続でした。「お客様が最初に触れるのはあなたの料理ではなく、店の外観やメニュー表です」という言葉に、今まで見えていなかった真実を突きつけられました。

印刷市場のデザインチームは、カフェのコンセプトを明確にし、ターゲット層を絞り込むところから始めました。そして、それに合わせたロゴ、メニュー表、看板、さらにはSNS用の写真撮影までトータルでプロデュース。わずか1か月で店の雰囲気は一変しました。

驚くべきことに、デザインをリニューアルしてから3か月後、客数は増加、客単価も上昇し、結果的に売上アップになったのです。特に若い女性客が増え、インスタグラムでの投稿も増加。「写真映えする」という新たな価値が生まれたことで、広告費をほとんどかけることなく集客できるようになりました。

小田原エリアの起業家の間では、このような成功事例は珍しくないそうです。クリエイティブディレクターは「デザインは見た目だけの問題ではなく、ビジネスの本質に関わるもの」と語ります。実際、デザインを通して「何を誰に提供するのか」を明確にすることで、事業の方向性そのものが洗練されていくのです。

デザイン相談は決して高額な投資ではありません。印刷市場では初回相談は無料で、その後のプランも事業規模に合わせて柔軟に対応してくれます。「見た目」を変えただけで本当に事業が変わるのか半信半疑だった私の体験が、その答えです。

小田原で起業を考えている方、事業の伸び悩みを感じている方は、一度プロのデザイナーに相談してみる価値があるでしょう。

2. 「こんなはずじゃなかった」を解決!プロのデザイナーが教える集客チラシの秘訣

「チラシを作ったのに全然反応がない…」「せっかくデザインしたのに思うような集客効果が出ない…」こんな経験はありませんか?小田原市内で飲食店を経営するSさんも同じ悩みを抱えていました。自作チラシで一生懸命告知したものの、新メニューの反響はほとんどなかったのです。

実はチラシには「反応を得るための法則」が存在します。「多くの起業家が陥るのは、自分が伝えたいことばかりを詰め込んでしまう罠です」と某デザイナーは指摘します。

効果的なチラシデザインの鉄則は以下の3点。

①まず視線を集める「注目ポイント」を1つ作ること

②読み手の「具体的な悩み」に焦点を当てること

③行動を促す「明確な指示」を含めること

Sさんのチラシを改善したところ、従来の数倍の来店につながりました。変更したポイントは「メニュー写真を大きく1枚に絞り込む」「地元客の食事時間の悩みに合わせたキャッチコピー」「期間限定特典の明示」の3点です。

神奈川県西部エリアの小規模事業者がよく陥る失敗は「情報過多」。限られたスペースに詰め込みすぎず、「何を伝えるべきか」を優先順位付けすることが重要です。湘南から小田原にかけての地域性を考慮すると、シニア層向けには文字サイズを大きくし、若年層には地域の話題や季節感を取り入れると効果的だといいます。

デザインセンスに自信がなくても、この3原則を意識するだけでチラシの反応率は格段に向上するでしょう。小田原デザインラボでは初回無料相談も実施しており、地元企業の販促物改善をサポートしています。

3. 起業して3年目の壁を突破!地元デザイナーとの二人三脚で見つけた活路

起業して3年目を迎えるとき、多くの経営者は「3年目の壁」と呼ばれる厳しい現実に直面します。初期の勢いが落ち着き、競合との差別化や顧客維持の難しさが顕在化するこの時期。小田原市で食品店を営むYさんもその一人でした。

「最初の2年は新規店舗という話題性もあって何とかなっていましたが、3年目に入ると売上が徐々に下がり始めました。SNSでの発信も続けていましたが、反応が薄くなっていくのを感じていました」

転機となったのは、地元デザイナーとの出会いでした。起業家のブランディングから販促物まで一貫したデザインサポートを提供しています。

「最初は単にチラシやSNS投稿のデザインを依頼するつもりでしたが、Sさんは根本的な部分から見直してくれました」と山本さん。

S氏はまずYさんのお店の強みを再定義。地元農家との連携や無添加へのこだわりといった「当たり前」と思っていた部分こそが差別化ポイントだと気づかせてくれました。そして、ターゲット顧客を「30〜40代の子育て世代」と明確にし、彼らの関心事に合わせた情報発信を提案。

具体的な変化として、以下の3点が大きな効果を生み出しました:

1. 店舗ロゴとパッケージデザインの一新:統一感のあるデザインにより、店の個性が明確に

2. 定期的なワークショップの開催:子どものおやつ作り教室が地域の口コミを生み出す場に

3. 顧客に寄り添った情報発信:「忙しい朝の栄養満点5分レシピ」など実用的コンテンツの提供

「デザインというと見た目だけの問題と思っていましたが、お客様との接点すべてがデザインの対象なんだと学びました」とYさん。改善を始めて半年で売上は回復傾向。リピート客も増加傾向に転じました。

地元デザイナーならではの強みは、地域性の理解と継続的なサポート体制。遠方の大手デザイン会社では得られない「顔の見える関係」が、細かな調整や迅速な対応を可能にしました。

「小田原という地域に根差したビジネスだからこそ、同じ地域で活動するデザイナーの視点が価値を持ちました。今では月に一度、Sさんとミーティングする時間が事業のかじ取りに欠かせません」

起業して軌道に乗ったように見えても、成長のためには常に客観的な視点が必要です。特に3年目の壁に直面している経営者にとって、地元のデザインプロフェッショナルとの協働は、単なるデザイン改善以上の事業変革をもたらす可能性を秘めています。

4. 予算10万円でどこまでできる?小さな会社のブランディング実例集

「予算が限られているけどブランディングを始めたい」という悩みを抱える小規模事業者は多いものです。特に小田原エリアの小さな会社からは、「大手のようなブランディング予算はないけれど、差別化したい」という声をよく耳にします。そこで今回は、実際に予算10万円という限られた資金でブランディングに成功した事例をご紹介します。

【事例1】小田原の和菓子店のロゴ、リデザイン

創業80年の歴史ある和菓子店は、若い世代にもアピールしたいと考えていました。10万円の予算内で、伝統と現代性を両立したロゴデザインと名刺、簡易パッケージシールの制作を依頼。結果、SNS投稿時の認知度が向上し、新規顧客が増加しました。

【事例2】小田原の整体院のコンセプトワーク

開業2年目を迎えた整体院は、競合との差別化に悩んでいました。予算5万円で、ターゲット設定からコンセプトワーク、キャッチコピー作成まで実施。

「忙しいビジネスパーソンの疲労回復専門」というポジショニングを明確にし、チラシとウェブサイトのトップページを一新した結果、ビジネス街からの新規顧客獲得につながりました。

【事例3】小田原の工務店のウェブサイト単体ページ

創業30年の地元密着型工務店は、古いウェブサイトが課題でした。窓口になるLPを作り、情報をまとめることに。施工事例を中心としたシンプルな構成に変更し、地域SEO対策も施したことで、問い合わせ数が前年比増になりました。

【事例4】小田原の農家直営マルシェ「おだわら畑の駅」の店舗看板とPOP

道路沿いにあるにも関わらず目立たないという課題があった農産物直売所。予算内で、ロゴを含む看板デザインと店内POPの統一感あるデザインを制作。地元の農産物の魅力を伝えるビジュアルアイデンティティを確立し、通行客の立ち寄り率が向上しました。

【事例5】小田原の英会話教室「OCEAN English」のブランドストーリー構築

新規開校した英会話教室は、多数の競合との差別化が課題でした。10万円の予算で、講師の海外経験を活かしたストーリーブックとリーフレットを制作。「小田原から世界へ」というコンセプトを視覚的に表現し、地元メディアにも取り上げられる結果となりました。

これらの事例が示すように、予算10万円でも「選択と集中」によって効果的なブランディングは可能です。特に小田原のような地方都市では、地域性を活かした差別化戦略が功を奏します。重要なのは、自社の強みを明確にし、限られた予算でどの部分に投資するかを見極めること。地元デザイナーとの協業やテンプレート活用など、コストパフォーマンスを高める工夫が成功の鍵となっています。

5. 「デザインセンスがない」は言い訳にしない!素人でも伝わるパンフレットの作り方

「デザインセンスなんて持ち合わせていない」と諦めていませんか?実は、効果的なパンフレットを作るために必要なのは、プロ並みのデザインスキルではなく、基本的な原則を理解することなのです。

まず押さえるべきは「情報の優先順位」です。顧客が最も知りたい情報は何でしょうか?それを最も目立つ位置に配置します。典型的には、提供するサービス・商品の名称、解決できる問題、そして連絡先です。小田原の和菓子店では、季節限定商品のパンフレットで、商品写真を大きく配置し、その下に商品名と特徴を簡潔に記載することで注文数が増加しました。

次に「ホワイトスペース」の活用です。情報を詰め込みすぎると読みづらくなります。余白を効果的に使うことで、重要な情報が際立ちます。

色使いも重要です。基本は2〜3色に絞ること。初心者は「60-30-10ルール」を覚えておきましょう。メインカラー60%、サブカラー30%、アクセントカラー10%の割合です。小田原のヨガスタジオは、爽やかな青をメインに、砂色をサブに、珊瑚色をアクセントにしたパンフレットで、海辺のリラックス感を演出し、新規会員獲得に成功しています。

フォントは混在させないことが鉄則です。見出しと本文で2種類までに制限し、読みやすさを優先しましょう。小田原の農産物直売所では、シンプルなゴシック体のみを使用したパンフレットで、高齢者にも読みやすいと好評です。

最後に「一貫性」です。ロゴ、色、フォント、トーン&マナーを統一することで、ブランドの印象が強化されます。

これらの基本を押さえれば、デザインセンスがなくても十分効果的なパンフレットが作れます。実際、デザインサポートを受けた起業家の多くは「思ったより簡単だった」と驚きの声を上げています。デザインは特別な才能ではなく、学べるスキルなのです。まずは自分で挑戦してみましょう。そして必要な時は、小田原市内のデザイン専門家に相談することで、さらにクオリティを高められます。

「デザイナーが移住する街」と聞いて皆さんはどこを思い浮かべますか?最近、意外にも神奈川県小田原市がクリエイティブな人々の間で密かな人気になっているんです!

私たち印刷市場のデザイナーチームも、この地域の魅力にすっかり惹かれています。実は、小田原という環境がデザイナーの創造性をどんどん引き出してくれるんです。海と山に囲まれた自然豊かな環境、歴史ある街並み、そして都心へのアクセスの良さ。この絶妙なバランスが、クリエイティブな発想を生み出す源になっているんですね。今回は私たちが日々感じている「小田原とデザインの素敵な関係」について、お話ししていきます。デザイナーとして働きながら、どうやって地方での暮らしを充実させているのか、その秘密に迫ってみましょう!

1. デザイナーが密かに注目!小田原移住で創造力が爆発する理由とは

都会の喧騒を離れ、創造性を高める環境を求めるデザイナーたちの間で、小田原への移住が密かなトレンドとなっています。神奈川県西部に位置する小田原市は、東京からわずか1時間ほどでアクセスできる立地の良さと、豊かな自然環境が融合した理想的な場所。「なぜ今、デザイナーが小田原に惹かれるのか」その理由を探ってみました。

小田原の最大の魅力は、クリエイティブな発想を刺激する環境が整っていること。海、山、川といった自然が身近にあり、季節ごとの変化が五感を刺激します。特に早川地区の海岸線から見る朝日は、多くのデザイナーが「インスピレーションの源」と口を揃えます。

また、小田原には伝統工芸や城下町としての歴史的景観が残っており、新しいアイデアと古くからの文化が交差する場所です。小田原城周辺のレトロな町並み、空の広さ、伝統工芸は、デザインのヒントの宝庫。最近ではコワーキングスペースで、クリエイター同士の交流も広がっています。

通信環境の整備も後押ししています。リモートワークしながら小田原の環境を楽しむデザイナーが増加中。週に数回だけ東京のオフィスへ出社し、残りは小田原の自宅やカフェで仕事をする「半移住」スタイルも人気です。特に箱根や熱海へのアクセスも良好なため、気分転換の選択肢も豊富です。

デザイナーにとって小田原は、創造力を解放し、新しい発想を育む最適な環境となっています。自然との共生、歴史との対話、そして都心へのアクセスの良さ—これらがクリエイティブマインドを刺激し続けるのです。

2. 「小田原に来て仕事が変わった」デザイナーたちの本音と実体験

東京から新幹線でわずか35分。豊かな自然と歴史ある街並みが魅力の小田原に、近年デザイナーたちが次々と移住している現象が起きています。彼らは単なる環境変化を求めているだけではなく、創造性に大きな変化を感じているようです。

「東京のオフィスにいた頃は、常に締め切りに追われる日々で、新しいアイデアを生み出す余裕がありませんでした」と語るのは、UIデザイナーのKさん。小田原に移住して3年目になる彼は「朝、相模湾を眺めながらコーヒーを飲む時間ができたことで、発想が豊かになりました」と実感を語ります。

グラフィックデザイナーのSさんは「小田原城の石垣のテクスチャーやかまぼこ通りの伝統的な建築様式など、デザインのヒントが街中に溢れている」と指摘します。都会では得られない地域固有の文化や素材との出会いが、作品に新しい深みを与えているのです。

興味深いのは、移住後も仕事量が減っていないという点です。リモートワークの普及により、東京の案件を継続しながら、地元企業からの依頼も増えているデザイナーが多いのです。

地元企業では「東京で実績を積んだデザイナーが地域に入ることで、地元企業のブランディングレベルが上がった」と評価します。デザイナーの方達も「東京では一人の歯車だったが、小田原では影響力を持てる喜びがあります」と充実感を語ります。

ただし課題もあります。「クライアントとの対面ミーティングのために東京へ通う頻度は想像以上に多い」という声や、「デザイナー仲間との刺激的な会話が恋しい」という本音も。しかし、小田原に集まるクリエイティブコミュニティが徐々に形成されつつあり、定期的な交流も開催されています。

移住デザイナーたちに共通するのは「時間の使い方が変わった」という実感です。通勤時間の削減、自然との触れ合いなど、生活の質の向上が創造性に直結していると感じている人が多いようです。

小田原に移住したデザイナーたちの実体験から見えてくるのは、クリエイティブワークにおける「場所」の重要性です。刺激と静けさのバランス、都会へのアクセスの良さ、そして歴史や自然に囲まれた環境が、彼らの創造性を新たなステージへと押し上げているのです。

3. 都会より小田原!デザイナーの創作意欲を高める3つの環境要素

デザイナーにとって創造性を持続させる環境は仕事の質を左右する重要な要素です。東京のクリエイティブ業界から小田原へ移住するデザイナーが増加している背景には、創作意欲を高める環境要因が存在します。具体的にどのような環境がデザイナーの創造性を刺激しているのでしょうか。

第一に「自然と都市の絶妙なバランス」が挙げられます。小田原は相模湾に面し、箱根の山々に囲まれた立地条件が魅力です。小田原の海と山の景観は、デザイナーの感性を刺激します。同時に新幹線で東京まで約35分というアクセスの良さは、クライアントとの打ち合わせやイベント参加も容易にしています。この「適度な距離感」がデザイナーの創造性と実務のバランスを支えているのです。

第二の要素は「歴史的建造物と現代建築の共存」です。小田原城を中心とした歴史的景観と、小田原文学館などの現代的デザイン建築が融合する街並みは、デザイナーに新たな発想をもたらします。実際、グラフィックデザイナーさんは「江戸時代の建物と現代建築が共存する光景からロゴデザインのアイデアが生まれた」と語ります。この時代を超えたデザインの対比が、創作活動に新たな視点をもたらしているのです。

第三に「クリエイティブコミュニティの形成」があります。小田原にはコワーキングスペースが点在しています。異なる分野のクリエイターとの偶発的な出会いが、新たなコラボレーションやプロジェクトを生み出しています。東京では業界ごとのコミュニティが分断されがちですが、小田原では分野を超えた交流が自然と生まれるのが特徴です。

このように小田原は「自然と都市のバランス」「歴史と現代の融合」「多様なクリエイターとの交流」という三つの要素によって、デザイナーの創造性を刺激する理想的な環境を提供しています。東京の喧騒から離れ、小田原という新たな創造の地を選ぶデザイナーたちの選択は、クリエイティブワークの本質を問い直すきっかけとなっているのです。

4. 小田原移住デザイナーが語る「毎日がインスピレーション源になる暮らし方」

小田原に移住したデザイナーたちに共通するのは、「日常そのものがクリエイティブの源泉になる」という実感だ。都心の喧騒を離れ、小田原の豊かな自然や文化に身を置くことで、彼らのデザイン観は大きく変化している。

「朝起きて富士山を眺めながらコーヒーを飲む時間が、最高のアイデアを生み出す瞬間です」とUI/UXデザイナーのYさんは語る。彼のワークスペースは海が見える場所に設置され、波の音をBGMに作業することが日課となっている。「同じ景色でも季節や天気によって全く違う表情を見せる。その変化がデザインの多様性にも影響しています」

グラフィックデザイナーのSさんは、地元の工芸品との出会いがきっかけで制作スタイルを変えたという。「昔ながらの職人さんとの交流から、デジタルだけでなく手仕事の価値を再認識しました。今は伝統と現代を融合させた作品づくりにチャレンジしています」と話す。彼女のアトリエには地元で集めた自然素材や古道具が並び、それらからインスピレーションを得ている。

フリーランスのウェブデザイナーNさんは、移住してから作業効率が上がったと実感する。「通勤ストレスがなくなった分、早朝の散歩や海沿いでのスケッチなど、クリエイティブな時間に充てられるようになりました。小田原城の周辺を歩くだけで新しいアイデアが浮かびます」

興味深いのは、移住デザイナーたちが地元コミュニティとの関わりを大切にしている点だ。地域の祭りや伝統行事に参加することで得られる人とのつながりが、デザインワークに深みをもたらしている。

小田原移住デザイナーたちの創造性を支えるのは、自然の豊かさだけでなく、適度な都会との距離感だ。新幹線で東京まで約35分という立地は、クライアントとの打ち合わせやインスピレーション収集のための都市訪問を容易にしている。

「小田原は都会と田舎の良いとこ取りができる環境。両方の世界から吸収できることが、デザイナーとして大きな強みになっています」とお話されていました。

このように小田原に移住したデザイナーたちは、日常そのものをインスピレーション源にした新しい働き方と暮らし方を実現している。彼らの経験は、クリエイティブな仕事と充実した生活の両立を目指す多くの人にとって、示唆に富むものだろう。

5. デザインの仕事と小田原の相性がバツグンな理由!移住者が増加中のウラ側

小田原とデザイナーの相性が良いと言われる理由には、実はいくつかの隠れた要素があります。近年、東京からわずか1時間という立地ながら、自然豊かな環境で創作活動に打ち込めるこの地域に、デザイナーやクリエイティブワーカーの移住が目立っています。

小田原が提供する「落ち着いた環境」と「都市部へのアクセスの良さ」というバランスは、デザイナーにとって理想的な働き方を可能にしています。

小田原の文化的特性も大きな魅力です。伝統的な城下町として栄えてきた歴史があり、伝統工芸と現代デザインの融合を試みる若手デザイナーも増加中。

さらに注目すべきは生活コストの低さ。東京と比べて家賃は約半分、広いスペースを確保できるため、自宅兼アトリエという働き方が実現可能です。フリーランスのグラフィックデザイナーであるSさんは「都内では考えられない広さのアトリエを持てたことで、作品の幅が広がった」と喜びを語ります。

移住デザイナーたちの間ではコミュニティも形成され、勉強会や展示会が開催されています。こうした横のつながりが、ビジネスチャンスの拡大にもつながっているのです。

海と山に囲まれた自然環境も、デザイナーの感性を刺激します。朝は海で日の出を見て、夕方は箱根の山々を眺めながら創作活動に没頭できる環境は、都会では得られない贅沢です。地元に根差しながらも、リモートワークで全国の仕事を手掛ける—そんな新しい働き方のモデルケースとして、小田原移住デザイナーたちは注目を集めています。

おはようございます!今日も小田原は気持ちのいい朝を迎えています。デスクに向かうと、昨日デザインしたお客様のイベントチラシの校正紙が届いていました。地元のイベントのチラシなんですが、鮮やかな色合いと特殊紙の組み合わせが本当に素敵な仕上がりに!

最近、「イベントチラシを作りたいけど、どうすれば人が集まるデザインになるの?」というご相談をよくいただきます。特に小田原周辺の地域イベントや祭りを主催される方々は、限られた予算で最大の効果を出したいという思いが強いんですよね。

今日は朝イチでAさんから「チラシを配ったのに全然人が来なかった…」という悩みのお電話をいただきました。実はこれ、デザインの問題だけでなく、紙質選びや特殊加工の活用方法など、ちょっとした工夫で大きく変わることがあるんです。

印刷市場では、地域に根ざした実績から、小田原のローカルイベントに効果的なチラシデザインのノウハウを蓄積してきました。お祭りから文化イベント、スポーツ大会まで、様々なシーンでお客様の集客をサポートしています。

このブログでは、初めてチラシを作る方でも失敗しないポイントから、プロならではの色選びのコツ、さらには人を引き付ける紙質選定まで、具体的にご紹介します。小田原の地域イベントを盛り上げるお手伝いができれば嬉しいです!

それでは、イベントチラシの魅力を最大限に引き出すデザイン術、一緒に見ていきましょう!

1. イベントチラシがもっと映える!小田原の印刷のプロが教えるデザイン術

小田原でイベントを成功させるカギは、人目を引くチラシにあります。地元で長年愛されている印刷会社のデザイナーによると、効果的なチラシには3つの要素が不可欠だといいます。まず「視線の流れを意識したレイアウト」。左上から右下へと自然に目が動くよう、重要情報を適切に配置しましょう。次に「小田原らしさの演出」。小田原城や海、梅などの地域性を取り入れると親しみやすさが増します。最後に「余白の活用」。詰め込みすぎず、適度な空白を作ることで情報が整理され、読みやすさが格段に向上します。

色使いも重要で、小田原の海を連想させる青や、梅をイメージした赤など、地域に馴染む色を取り入れるとより効果的。これらのポイントを押さえるだけで、アマチュアでも一気にプロっぽいチラシに仕上がります。

2. 「なんかダサい」を脱出!地元イベントを成功させるチラシ作りのコツ

小田原の地域イベントで「…なんかダサい」チラシを卒業しましょう。実は、プロ並みのチラシを作るコツはシンプルです。まず、色使いは3色程度に抑えること。小田原城をイメージした青と金、または梅の花をイメージした赤と白など、地域性を感じる配色がおすすめです。フォントも統一感が重要で、見出しとボディテキストで2種程度にしましょう。

余白を十分に取ることも大切なポイント。情報を詰め込みすぎると読みにくくなります。例えば小田原のかまぼこ祭りなどのイベントなら、メイン画像を大きく配置し、日時や場所などの重要情報は見やすい位置に。神奈川県西部の特徴的な風景や食材の写真を活用すれば、地元感が伝わります。

またターゲットを明確にすることも成功の鍵です。ファミリー向けなら「お子様と一緒に楽しめる」といった文言を、観光客向けなら「小田原駅から徒歩5分」など交通アクセスを強調しましょう。

手軽に使えるデザインツールとしては、Canvaやデザインピクスといった無料サービスがおすすめ。テンプレートを活用すれば、デザイン初心者でも短時間で見栄えの良いチラシが作れます。小田原のイベントを成功に導くチラシ作りで、集客アップを目指しましょう。

3. 参加者が増える魔法のチラシ術!小田原のローカルイベントを盛り上げるデザイン戦略

小田原でイベントを成功させるためには、効果的なチラシデザインが不可欠です。地元の人々の目を引き、参加したくなるチラシには特別な工夫が必要です。まず重要なのは、小田原らしさを前面に出すこと。小田原城や海の幸といった地域の象徴的な要素をさりげなく取り入れると、地元住民の愛着心に訴えかけられます。

例えば、小田原漁港で開催される魚祭りなら、鮮やかな青と白を基調に、地元の名物である「カマボコ」のイラストをアクセントとして使用するのが効果的です。また、西湘バイパス沿いのイベントなら、海と山の風景をシルエットで表現し、地元の人が「ここだ!」と感じるデザインが喜ばれます。

また、フォント選びも重要です。小田原は歴史と現代が融合した街なので、見出しには少し和風テイストの書体を、本文には読みやすい現代的なフォントを組み合わせるとバランスが良くなります。例えば、箱根駅伝のように地域に関わりの深いイベントでは、力強さと伝統を感じさせる筆文字風の見出しが効果的です。

さらに、小田原特有の集客のコツとして、地元商店街や観光協会との連携を示すロゴを入れることも忘れないでください。信頼性が高まります。特に小田原駅周辺でのイベントは、こうした公的機関との連携が人を呼び込む鍵となります。

最後に、小田原の人々の行動パターンを考慮したチラシ配布も戦略的に。観光スポット、市立図書館、ラスカ小田原やミナカ小田原、Haruneなどの商業施設に置いてもらうと効果的です。また、地域限定の情報サイトやSNSでのデジタル版の共有も忘れずに。

このようなローカル要素を意識したデザインを取り入れることで、小田原のイベントチラシは単なる情報伝達ツールから、地域の誇りや期待感を育むコミュニケーションツールへと進化します。地元の人々の心を掴み、「行ってみたい!」という感情を喚起するチラシを目指してください。

4. プロ直伝!人が思わず手に取るイベントチラシの色選びと紙質の秘密

イベントチラシの成功は色選びと紙質にかかっていると言っても過言ではありません。小田原で開催されるイベントで注目を集めるチラシを作るためには、この2つの要素が決定的に重要です。

まず色選びについて、プロのデザイナーは「3色ルール」を意識しています。メインカラー、アクセントカラー、ベースカラーの3色に絞ることで、視認性と記憶定着率が格段に上がるのです。小田原の海をイメージしたブルー系や、小田原城を連想させる落ち着いた茶系など、地域性を反映させた色選びも効果的です。特に神奈川県西部の季節イベントでは、春は桜色、夏は海の青、秋は紅葉の赤、冬は雪の白など、季節感を取り入れると親しみやすさがアップします。

色の組み合わせも重要で、「補色」を使うと視覚的インパクトが強まります。例えば、オレンジとブルーの組み合わせは小田原の朝市や漁港イベントのチラシで高い注目度を得ています。

紙質選びも見逃せないポイントです。一般的な上質紙(約90kg)が無難ですが、イベントの格や雰囲気に合わせた選択が必要です。例えば、小田原の伝統工芸展示会では少し厚めのマットコート紙(約110kg)を使うことで高級感を演出できます。逆に子ども向け行事には明るい色の薄手の紙(約70kg)が親しみやすさを生み出します。

特筆すべきは「手触り」の効果です。小田原の有名な老舗店のイベントチラシでは、和紙調の用紙を採用して和の雰囲気を表現し、手に取った瞬間から印象付けることに成功しています。また、地元のビール祭りでは、少しざらついた風合いのクラフト紙を使用して、手作り感とオリジナリティを伝えています。

印刷技術の進化により、小ロットでも特殊紙や加工が手頃になりました。小田原の印刷業者では、UV加工や箔押し、エンボス加工などの特殊処理も依頼可能です。重要な情報に部分的に光沢を持たせるスポットUV加工も効果的に使われています。。

色と紙質の選択一つで、手に取ってもらえる確率が大きく変わります。ターゲット層と予算を考慮しながら、センスのいいチラシ作りに挑戦してみましょう。

5. 初めてでも失敗しない!小田原のお祭り・イベントで使えるチラシ制作ガイド

小田原で開催される梅まつりや北条五代祭り、ちょうちん祭りなど、地域の魅力あふれるイベントを成功させるためには、効果的なチラシ制作が欠かせません。初めてチラシを作る方でも安心して取り組める制作ガイドをご紹介します。

まず重要なのは、小田原らしさを表現する色使いです。小田原城を連想させる深い緑や海を思わせる青、梅の花をイメージした淡いピンクなど、地域性を感じる配色を取り入れましょう。

次に内容構成ですが、「いつ・どこで・何が・いくらで」という基本情報を最初に目立たせることが鉄則。特に小田原駅からのアクセス情報は、観光客を呼び込むために詳しく記載しましょう。また雨天時の対応も明記しておくと安心です。

写真選びも重要なポイントです。前回のイベント写真や小田原の名所写真を効果的に使用しましょう。

印刷については、地元の印刷会社などは地域イベント向けの割引プランを用意していることが多いので、見積もりを取ってみると良いでしょう。

配布戦略も考えておきましょう。小田原駅の観光案内所、地元のスーパーや集客施設、市内の公共施設に設置許可を取っておくと効果的です。また地元メディアへの掲載も検討してみてください。

初めてのチラシ制作は不安が付きものですが、地域の特色を活かしたデザインと効果的な情報提供を心がければ、魅力的なチラシが完成します。小田原の豊かな歴史と文化を活かしたイベントの成功に、ぜひこのガイドを役立ててください。

おはようございます!今日も小田原の街は活気にあふれています。窓から見える箱根の山々と相模湾の景色を眺めながら、一杯のコーヒーを飲んでデスクに向かう毎日。印刷市場でデザインと販促を担当している私の日課です。

最近、地元小田原の企業さんから「地元密着だけど、もっと広い視野で販促を考えたい」というご相談が増えているんです。そう、今や地域の魅力を大切にしながらも、グローバルな視点を持つ「グローカル戦略」が注目されているんですよね。

今日は朝イチでK社さんとの打ち合わせ。小田原の特産品を全国、いずれは海外へも発信したいというご要望に、私たちのデザイン力と印刷技術でどうお応えできるか。パンフレットやカタログ、ウェブデザインまで一貫して提案させていただきました。

地元企業だからこそわかる小田原の魅力、そして世界に通用するデザイン力。印刷市場が日々取り組んでいるのは、そんな「小さな世界」と「大きな世界」の架け橋なんです。地元愛を大切にしながら、どうやってブランディングしていくか?小田原発の販促術、ぜひ参考にしてくださいね!

この記事では、私たち印刷市場の日常業務を通して見えてきた、地域密着型企業が成功するためのグローカル戦略についてお話しします。きっとあなたのビジネスにも役立つヒントが見つかるはずです!

1. 小田原のローカル企業が実践する世界を見据えた販促戦略とは?

小田原という地域に根差しながらも世界を視野に入れたビジネス展開を行う企業が増えています。いわゆる「グローカル戦略」を実践し、地元貢献と国際展開を両立させているのです。小田原の特産品である蒲鉾や干物、みかんなどの食品メーカーを中心に、地域資源を活かした独自のマーケティングで海外市場に進出する動きが顕著になっています。

例えば老舗蒲鉾店は、地元の魚を使った伝統製法を守りながら、インバウンド向けの多言語対応商品説明などを通じて観光客を魅了。SNSでの情報発信も積極的に行い、日本の食文化を世界に伝えています。

また、みかん農家と提携したジュースメーカー」は、オーガニック認証や環境に配慮した栽培方法をアピールポイントに、健康志向市場で存在感を高めています。地元の素材と製法へのこだわりを前面に出したストーリーテリングマーケティングが功を奏しているのです。

グローカル戦略の成功には、地域密着と世界標準の両立が不可欠です。小田原の企業は「地元愛」と「世界へのまなざし」を融合させることで、独自のポジションを確立しつつあります。地域の魅力を世界に発信し続ける彼らの挑戦から、多くの中小企業が学ぶべき点は多いでしょう。

2. 地元愛×グローバル視点!印刷会社が語る小田原発のブランディング術

小田原の魅力を世界に発信するブランディングは、地元を深く理解することから始まります。地域密着型の印刷会社の取り組みから見えてくるのは、地元愛と世界的視野を融合させた戦略の重要性です。

「地域の魅力を掘り起こし、それをデザインの力で表現する」と語るのは同社の責任者。小田原の伝統工芸である寄木細工のパターンを取り入れたパッケージデザインや、小田原城をモチーフにした企業向けノベルティグッズなど、地域資源を活かした印刷物で高い評価を得ています。

「グローバル展開の鍵は、むしろ地域性を深掘りすること」というのが哲学だそうです。実際、小田原の歴史や文化を調べ、その本質を現代的な表現で伝えるという取り組みが必要になります。

デジタル技術の進化に対応しながらも、小田原の伝統や文化を大切にする姿勢。地域の物語を語り継ぎながら新しい価値を創造する。これこそが、小田原発のグローカルブランディングの真髄といえるでしょう。

地域に深く根を張りながら世界を見据える——小田原の印刷会社が実践する戦略は、地方都市からグローバル市場に挑戦するあらゆる企業にとって、貴重なヒントとなるはずです。

3. 朝の打ち合わせから夕方の納品まで:デザイナーが伝える地域密着の仕事術

地方都市でデザイナーとして働く日常は、都会のクリエイティブエージェンシーとは一味違う充実感があります。小田原を拠点に活動するデザイナーの一日は、地域の人々との濃密な関わりから始まります。

朝、地元の喫茶店での打ち合わせが日課。ここでは小田原の老舗和菓子店の新パッケージデザインについて、店主と意見交換。地元の歴史や文化を反映させながらも、観光客の目を引くモダンなデザインを提案します。

午前中は小田原駅近くのシェアオフィスで作業。ここでは地元企業だけでなく、東京から移住してきた企業のクリエイターたちとの交流も生まれます。デザインの相談から地域情報の交換まで、自然と生まれるコミュニケーションが仕事の幅を広げてくれます。

昼食は漁港直送の鮮魚を使った海鮮丼。地元の魚の美味しさを再確認しながら、午後のアイデア出しに備えます。

午後は完成したデザインデータを持って、地元の印刷会社へ。職人さんとの対話を通じて、紙質や印刷方法の微調整を行います。デジタルデザインと伝統的な印刷技術の融合は、小田原ならではの価値を生み出す秘訣です。

最後は納品先のクライアントへ直接訪問。顔を合わせてのフィードバックは、次の仕事への信頼関係を築く大切な時間です。特に地方では、仕事の評判が口コミで広がることが多いため、この関係づくりが何よりも重要になります。

地域密着型デザイナーの強みは、クライアントの背景にある地域文化や歴史を深く理解できること。小田原という地域に根ざしながらも、その視点は常にグローバル。地元の魅力を世界に通用する形で表現することで、小さな地方都市から世界へとつながるデザインが生まれるのです。

ローカルに深く根を張りながら、グローバルな視点で創造する。この「グローカル」な姿勢こそが、地方創生時代のデザイナーに求められる最も重要な仕事術なのかもしれません。

4. 「地元のお客様の笑顔が原動力」印刷の現場から見えてきた小田原の魅力

小田原市内の老舗印刷会社の工場長は、毎朝窓から見える箱根の山並みを眺めるのが日課だという。「この景色を見ながら働ける環境は、小田原ならではの特権です」と笑顔で語る。

印刷業界はデジタル化の波で大きく変化しているが、地域に密着した印刷会社は逆にその強みを発揮している。「お客様との距離が近いからこそ、ニーズを正確に汲み取れる。大手にはできない細やかな対応が私たちの強みです」

地元の商店街のチラシから、小田原の観光パンフレット、地元特産品のパッケージデザインまで、仕事は多岐にわたる。

「印刷物を通じて地元経済が活性化する様子を目の当たりにすると、本当にやりがいを感じます」と語る。老舗の同社では、地域の祭りやイベントの広報物を無償で引き受けることもあるそう。「地域あっての私たちですから」という言葉には重みがある。

デジタル化が進む中でも、紙の印刷物が持つ温かみや信頼感は変わらない。「お客様が手に取って喜ぶ姿を見ると、印刷という仕事の素晴らしさを実感します」と工場長は語る。

「小田原の魅力は、自然の豊かさと人々の温かさ。この魅力を印刷物という形で世界に発信していくことが、私たちの使命だと思っています」

地域に根ざした印刷会社の姿は、グローバル化の波に翻弄されない、真のグローカル戦略の好例といえるだろう。小さな町工場から始まる地域愛が、やがて小田原の魅力を世界に伝える大きな力になっていく。

5. プロが教える!地域性を活かした販促物で売上アップする秘訣

地域性を活かした販促物は、地元のお客様の心を掴むだけでなく、観光客や外部からの訪問者にも強く訴求できる強力なマーケティングツールです。小田原の豊かな文化や歴史、自然資源を販促物に取り入れることで、他社との差別化を図り、売上アップに繋げることができます。

まず重要なのは、小田原ならではの地域資源の把握です。小田原城や梅、かまぼこ、みかんなどの特産品、相模湾の海の幸、箱根の温泉文化など、独自の魅力を洗い出しましょう。これらの要素を販促物に取り入れることで、地域との結びつきを視覚的に伝えることができます。

例えば、老舗和菓子店では、小田原城をモチーフにした和菓子を開発し、パッケージにも城のシルエットを採用。地元の方だけでなく、観光客からも人気を博しています。このように地域のシンボルを商品やパッケージに取り入れることで、ブランド認知度と地域への貢献を同時に高められます。

また、販促物の素材選びも重要です。地元の伝統工芸や素材を活用することで、地域経済への貢献と同時に、他にはない独自性を出せます。小田原の寄木細工の技法を取り入れたショップカードや、素材感のある和紙を使ったパンフレットなど、触れる体験も含めた販促物は記憶に残りやすくなります。

季節感も重要な要素です。小田原では梅の季節、みかんの収穫時期、あじさいの見頃など、四季折々の魅力があります。これらの季節イベントに合わせた販促キャンペーンを展開すれば、地元の人々の季節感に訴えかけることができます。

さらに、小田原の方言や地域独特の言い回しを取り入れることも効果的です。親しみやすさを演出し、地元の人々に「自分たちのお店」という意識を持ってもらえます。ただし、観光客にも理解できるよう、必要に応じて標準語での補足説明も忘れずに。

地域の歴史や文化を学び、販促物に取り入れる姿勢も大切です。小田原は北条氏の城下町として栄えた歴史があり、この歴史背景をストーリーテリングとして販促物に活用することで、単なる宣伝を超えた文化的価値を提供できます。

最後に、地域の他店舗やイベントとのコラボレーションも検討しましょう。

地域性を活かした販促物は、単なるデザインの工夫ではなく、地域への理解と貢献の表れでもあります。地元に根ざしながらも、訪れる人々をも魅了する販促戦略で、小田原から世界へと視野を広げていきましょう。

「デザインって本当に大事なんだ…」そう感じたのは、小田原にある老舗店舗のリニューアルを手がけたときのこと。私たち印刷市場のデザインチームが関わったプロジェクトの中でも特に印象深い事例をご紹介します。

長年地元で愛されてきたお店が、時代に合わせたデザインの力で驚くほど生まれ変わり、新たなお客様の心をつかんでいく過程は、私たちにとっても大きな学びでした。

「伝統は守りたいけれど、新しいお客様にも来てもらいたい」というオーナーさんの想いをカタチにするため、私たちがどんなアプローチをしたのか、実際のビフォー・アフターの変化とともにお伝えします。

このブログでは、看板やショップカード、メニュー表など、お店の「顔」となる印刷物のデザインリニューアルがもたらした変化を具体的にご紹介。予算を抑えながらも最大の効果を生み出すための工夫や、小田原ならではの地域性を活かしたデザインのポイントまで、すべてお伝えします。

デザインリニューアルをご検討中の方も、なんとなく「お店の印象を変えたい」と思っている方も、きっと参考になるはずです!

1. デザイナーが明かす!小田原の老舗が大変身した舞台裏と集客アップの秘訣

小田原の老舗和菓子店が行ったリニューアルが地域で大きな話題となっています。伝統を守りながらも現代的なデザイン要素を取り入れた店舗は、リニューアルオープン後、来客数が増加しました。

このプロジェクトを手がけたのは、神奈川県内で多くの実績を持つデザイン事務所。同社の主任デザイナーによると「歴史ある店の魅力を損なわずに現代的な要素を融合させることが最大の課題だった」と語ります。

リニューアルの核となったのは「見えない伝統の可視化」というコンセプト。店内の一角に、創業時から使われていた道具や古い写真を展示するギャラリースペースを設置。さらに、職人の技を間近で見られる「実演コーナー」を新設し、伝統の技を目の前で体感できるようにしました。

外観は風情ある木造部分を残しつつ、入口部分にはガラスを多用。内部が見えるようにすることで通りがかりの人の興味を引くデザインに。看板は伝統的な筆文字をベースに現代的なフォントデザインを組み合わせ、若い世代にも訴求する印象に仕上げています。

また、店内照明は従来の蛍光灯から、和菓子の色味を引き立てるLED照明に変更。商品のディスプレイ方法も一新し、和菓子の美しさを強調するようなライティングと背景を採用しました。

「お客様の滞在時間が延びた」と店主は語ります。これは新設された休憩スペースの効果で、カフェ機能を取り入れたことにより、購入だけでなく店内で商品を楽しむ顧客が増加したのです。

SNS映えを意識した写真スポットの設置も功を奏し、InstagramやTwitterでのハッシュタグ投稿が増加。無料の口コミ宣伝効果で新規顧客の開拓に成功しています。

「伝統と革新のバランスが重要」とデザイナーは強調します。リピーターの高齢客を大切にしながらも、新規顧客を取り込むためのデザイン戦略が、この老舗店舗の再生を実現させたのです。

2. 伝統と革新の融合!小田原老舗店のリブランディングで売上アップ

小田原の老舗和菓子店が行った大胆なリブランディングのお話です。長い歴史を持つ同店は、伝統的な和菓子の技術を守りながらも、現代のニーズに合わせたデザインと店舗改装で見事に生まれ変わりました。

リニューアルのポイントは「伝統の継承と革新的なデザインの融合」。店内は江戸時代から伝わる木材を一部活用しながらも、モダンな照明設備と明るい色調で若い世代も入りやすい空間に変身しました。特に注目すべきは、老舗の風格を残しつつも、SNS映えする商品ディスプレイと撮影スポットを設けた点です。

パッケージデザインも一新し、伝統的な和柄を現代的にアレンジしたミニマルデザインを採用。これにより、中高年の常連客だけでなく、20〜30代の新規顧客層の開拓に成功しています。

さらに、看板商品のビジュアルを刷新し、Instagram向けの写真映えするセット販売を始めたことで、SNSでの拡散効果も抜群。リニューアル後3ヶ月で売上アップを記録し、週末には行列ができるほどの人気店に変貌しました。

特筆すべきは、リブランディングを進める中でも、味と品質には一切妥協せず、創業当時からの製法を守り続けている点です。デザイナーは「伝統を守りながらも、時代に合わせた変化を恐れない姿勢が成功の秘訣」と語っています。

このように、小田原の老舗店のリブランディング成功事例は、「伝統を大切にしながらも、現代のデザイン感覚を取り入れる」というバランス感覚が重要だということを教えてくれます。古きよきものと新しい価値観の融合が、新たな顧客層の獲得と売上アップにつながったのです。

3. 「お店の顔」が変わると何が変わる?小田原老舗店の看板デザイン一新で起きた奇跡

店舗の顔とも言える看板。その看板デザインを一新することで、老舗店舗がどのように生まれ変わったのか、小田原の実例からその効果をご紹介します。

小田原駅から徒歩圏内の老舗和菓子店。伝統的な和菓子作りは守りながらも、店舗の外観は時代に合わせた改装が必要と判断し、看板デザインの一新に踏み切りました。

古びた木製看板から、シンプルでモダンなアクリル製の看板へ。文字は毛筆風のフォントを残しつつも、バックには淡い藍色のグラデーションを施し、伝統と現代性を融合させたデザインに仕上げました。

この看板変更による効果は驚くべきものでした。まず目に見える変化として、通行人の立ち止まり率が増加。特に若い世代の注目を集めるようになり、SNSでの投稿も増えました。Instagram上ではハッシュタグ付き投稿が看板変更前と比較して増加し、無料の宣伝効果が生まれています。

さらに実際の売上にも変化が現れました。看板リニューアル後に増加。特に若い世代の来店が増え、老舗和菓子店に新たな風を吹き込むことに成功しています。

「老舗だからこそ、伝統を守りながらも変化を恐れない姿勢が大切」と語る風雅堂の店主。看板デザインの変更は単なる外観の変化ではなく、店舗のブランドイメージそのものを再定義する重要な取り組みだったのです。

他にも小田原では、蕎麦店が看板リニューアルにより観光客の来店率をアップさせた事例や、昭和初期から続く文具店が近代的なロゴデザインに変更したことで周辺学校の学生の利用が増えた例もあります。

看板デザインの変更は、コストパフォーマンスの高いリブランディング手法とも言えるでしょう。全面改装に比べて費用を抑えられる一方で、視覚的インパクトは絶大です。特に歴史ある小田原の商店街では、伝統と革新のバランスを取ったデザインが成功の鍵となっています。

あなたのお店も看板一つで大きく印象を変えることができるかもしれません。小田原の老舗店舗たちは、「お店の顔」を変えることで新たな顧客層を開拓し、ビジネスに新たな可能性を見出しているのです。

4. 予算を抑えて最大効果!老舗店舗が実践したデザインリニューアル成功のポイント5つ

小田原の街で長年愛されてきた老舗店舗が限られた予算内で効果的なリニューアルを実現した秘訣をご紹介します。厳しい経済状況の中でも、適切な戦略で店舗の魅力を最大限に引き出すことは可能です。

ポイント1: 店舗の「強み」に集中した投資**

小田原の老舗和菓子店では、伝統的な職人技を見せる製造スペースに予算を集中投資しました。店内からガラス越しに職人の技を見られる「魅せる工房」を設置することで、他店との差別化に成功。観光客の立ち寄り率が1.5倍に増加し、SNSでの拡散効果も得られています。

ポイント2: 地域資源の積極活用**

小田原漁港近くの海鮮居酒屋は、地元の材木店から間伐材を格安で仕入れ、カウンターや壁面に活用。地元の企業と連携して店内装飾を依頼することで、コストを抑えながら「地域に根ざした店舗」としてのブランド価値を高めました。結果、地元メディアに取り上げられる機会も増えました。

ポイント3: 段階的リニューアル計画の実施**

老舗文具店では、一度に全面改装するのではなく、3年計画で段階的にリニューアル。最初に店頭ファサードと看板のみをモダンにデザインし、次に店内レイアウト、最後に商品構成の見直しを行いました。資金の流れを管理しながらの改装で、経営の安定を保ちつつ新規顧客の獲得に成功しています。

ポイント4: ストーリー性を重視した内装デザイン**

某老舗旅館は、大規模な構造変更を避け、江戸時代から続く旅籠の歴史を視覚化する展示コーナーを設置。壁面に古写真や史料を展示するだけの低コスト改装でしたが、宿泊客の滞在時間延長と満足度向上につながりました。歴史的価値を「見える化」する工夫が、SNSでの発信を促進しています。

ポイント5: 顧客参加型のリニューアル企画**

小田原の喫茶店では、常連客からデザインアイデアを募集。採用された提案者には1年間の無料コーヒー券を進呈するキャンペーンを実施し、低コストで愛着あるデザインが完成。リニューアルオープン時には提案者とその家族友人が多数来店し、口コミ効果で新規顧客も増加しました。

これらの事例が示すように、大切なのは「何にお金をかけるか」の優先順位です。自店の強みを活かし、地域資源を活用しながら、ストーリー性のあるデザインで顧客の共感を得ることができれば、限られた予算でも効果的なリニューアルが可能です。小田原の老舗店舗たちの知恵は、全国の中小店舗のリニューアル計画の参考になるでしょう。

5. 「古い」から「懐かしくて新しい」へ!小田原の老舗が挑んだデザイン戦略の全貌

小田原には100年以上の歴史を持つ老舗店舗が多く存在しますが、時代の流れとともに客層の高齢化や売上減少という課題に直面していました。そんな中、地元で愛される企業が行ったデザインリニューアルが話題を呼んでいます。伝統を守りながらも現代的な感覚を取り入れた店舗デザインへと生まれ変わりました。

リニューアルのコンセプトは「懐かしくて新しい」。老舗の風格を残しつつ、若い世代にも響く要素を取り入れることがポイントでした。店舗外観は黒塗りの格子と白壁のコントラストを活かし、伝統的な意匠を残しながらもシンプルにデザイン。看板は江戸時代から使われていた筆文字をベースに、現代的なフォントデザイナーが手を加え、視認性と伝統美を両立させています。

店内は天井の梁を露出させ木のぬくもりを活かしながら、照明を間接照明に変更。落ち着いた雰囲気と商品の見やすさを両立させました。また、カウンター席を新設し、お茶とともに商品を楽しめるスペースを設けたことで、若い女性や観光客の利用が増加。伝統的な商品に加え、インスタ映えする季節限定商品を開発したことも功を奏しました。

このリニューアルを手がけた小田原のデザイン事務所は「老舗のDNAを残しながら現代のライフスタイルに合わせる」ことを重視。パッケージデザインも一新し、伝統的な柄をモチーフにしながらもカラフルで手に取りやすいデザインに変更しました。

リニューアル後は、売上が前年比増を記録。特に若い世代の新規顧客が増加し、SNSでの拡散効果も見られています。このケースは、伝統と革新のバランスをうまく取ることで、老舗店舗が現代でも輝きを放つことができる好例といえるでしょう。