「小田原に住んでいるのに小田原の魅力を伝えきれていない…」そんなお悩みをよく耳にします。実は先日、地元の観光協会の方から「もっと若い人たちに小田原の魅力を伝えたい」という相談を受けました。歴史ある小田原城や豊かな自然、新鮮な海の幸…素晴らしい資源があるのに、それをうまく発信できていないというジレンマ。

そこで当社「印刷市場」では、デザインの視点から小田原の観光資源に注目しました!今回のブログでは、観光とデザインを融合させることで生まれた小田原の新しい魅力についてご紹介します。

デザインの力で地域の価値を高める方法に興味のある方、小田原の新たな一面を発見したい方は、ぜひ最後までお読みください!

1. 小田原の隠れた魅力を発見!観光スポットの新たな魅せ方

小田原には誰もが知る小田原城といった定番スポットがある一方で、地元の人しか知らない隠れた名所が数多く存在します。近年、こうした「知る人ぞ知る」スポットに光を当て、新たな観光資源として魅力を引き出す取り組みが注目されています。

「デザインの視点で地域資源を見直すことで、観光客だけでなく地元の人も再発見できる場所になる」と某デザイナーは語ります。小田原の魅力を引き出す新しい観光の形が、ここから生まれつつあります。

2. デザインの力で観光客増!小田原の魅力引き出し方を大公開

小田原の観光名所のリニューアルプロジェクトは、デザイン思考を活用した地域活性化の例となります。従来の工場に直結の土産購入エリア、試食など「体験型」へと転換したことで、若年層の来訪者が顕著に増加しました。またSNS映えするスポットとして話題となり、リニューアル後観光客数が増加したのです。

さらに、箱根の温泉旅館では、老舗の歴史性を残しつつ、客室や共有スペースに地元アーティストの作品を取り入れた空間デザインに刷新。これにより国内外からの予約が増加し、宿泊客の満足度で高評価を得ています。

これらの事例に共通するのは、単なる見た目の改善ではなく、「地域の本質的な魅力をどう伝えるか」というデザイン思考のアプローチです。観光客増加の鍵は、訪れる人々が自然と写真を撮りたくなり、SNSで共有したくなる「体験の質」にあることが明確に示されています。

3. 地域愛×デザイン力で変わる観光体験!

小田原の魅力を最大限に引き出すプロジェクトが静かに、しかし確実に地域を変えつつあります。地元の人々と観光客の両方に新しい体験価値を提供しています。

このプロジェクトの舞台裏では、地域に根差したデザイナーとまちづくりの専門家が協働し、小田原の歴史的資源と現代のデザイン感覚を融合させる試みが行われています。

また、小田原城周辺では、歴史的建造物の価値を損なわないよう配慮しながら、休憩スポットやサイン計画を見直し、訪問客の回遊性を高める工夫がみられます。

さらに注目すべきは、デジタルとフィジカルの融合です。ARを活用した小田原城の歴史体験や、地元食材を使ったメニューが表示される多言語対応のデジタルマップなど、先進技術を取り入れながらも、小田原ならではの温かみを感じられる工夫が随所に見られます。

このプロジェクトの成功要因は、デザインを「見せる」ものから「体験する」ものへと転換した点にあります。

4. 「こんな小田原見たことない!」驚きの効果

観光とデザインが出会ったとき、まちは思いもよらない輝きを放ち始めます。小田原でもその化学反応は着実に起きています。これまで気づかれなかった魅力が、デザインの力によって引き出され、訪れる人々に「こんな小田原見たことない!」という驚きの声を上げさせてくれます。

例えば小田原城周辺の観光サイン計画。単なる案内板ではなく、小田原の歴史や文化を感じられるデザイン要素を取り入れることで、観光客の滞在時間が延びることになります。

また、地元の老舗和菓子店では、伝統的な技術を守りながらも、現代的なパッケージデザインを取り入れることで、若い観光客からの支持を獲得。インスタグラムでの投稿数があがります。

小田原漁港も、地元デザイナーとのコラボレーションにより、統一感のある空間づくりが可能。地元客がメインのエリアに観光客を呼ぶことができます。

デザインの力は、観光資源そのものを変えるだけでなく、その見せ方や伝え方を革新します。

さらに注目すべきは、こうした取り組みが点から線、線から面へと広がりつつあること。小田原駅から小田原城へと続く中心市街地では、統一感のあるストリートファニチャーや照明計画により、夜間の観光客が増加。飲食店への経済効果も生まれています。

観光とデザインの融合は、一時的な話題づくりではなく、持続可能な観光まちづくりの核となります。小田原の事例は、デザインが単なる見た目の問題ではなく、訪れる人の体験や感情、そして地域経済にまで影響を与える強力なツールであることを証明しています。

人々が「こんな小田原見たことない!」と驚く瞬間こそが、新たなファンを生み出し、リピーターを増やす原動力になるのです。

5. プロのデザイナーが教える!観光地のイメージを180度変える小田原流アプローチ

古き良き歴史と新たな息吹が共存する小田原。この魅力的な観光地が、デザインの力によって新たな魅力を発信しています。アプローチの手法は、地域の本質を掘り起こし、現代的な価値観で再解釈するユニークな方法として注目を集めています。

アプローチの核心は「歴史と革新の調和」。小田原城や宿場町としての歴史的背景を尊重しながらも、現代のデザイン感覚を取り入れることで、若い世代や新たな観光客層を魅了します。

また、小田原の特産品であるみかんやかまぼこのパッケージデザインを一新したプロジェクトも事例です。伝統的な要素を残しつつもシンプルでスタイリッシュなデザインに変更したことで、若い世代の購買意欲を刺激し、土産物としての価値を高めます。

さらに注目すべきは、小田原の観光スポット間の回遊性を高める「体験型デザイン」です。小田原城から商店街、海岸エリアまでをストーリー仕立てで巡るデジタルマップがあれば、観光客の滞在時間を延ばすことができます。

アプローチを自分の地域に取り入れたい方へのアドバイスとして、地域の特性を徹底的に調査することが挙げられます。地元の人が「当たり前」と思っている風景や食文化、歴史的背景こそが、外部の人から見た魅力となり得るのです。

こんにちは!今日は「お客様を呼び込む魅力を伝えるホームページデザイン」についてお話しします。

小田原に暮らして印刷デザインの仕事をしていると、地元のお客様から「どうすればもっと来てもらえるホームページになるか」という相談をよくいただきます。

小田原には歴史ある小田原城をはじめ、新鮮な海の幸、豊かな自然など魅力がたくさん!でもその魅力がホームページでうまく伝わっていないとお悩みの方も多いんです。

このブログでは、私たち印刷市場が長年培ってきたデザイン力と地元小田原への愛を込めて、心をグッとつかむホームページデザインのテクニックを惜しみなくご紹介します!

ホームページをお持ちの方、リニューアルを検討中の方、小田原の魅力をもっと多くの人に知ってもらいたい方…必見の内容になっていますよ。それでは早速、具体的なテクニックに迫っていきましょう!

1. 観光客が思わず「行きたい!」と感じる小田原ホームページの作り方とは?

小田原と企業の魅力を伝えるホームページ制作において最も重要なのは、訪れた人の心を一瞬で掴むデザイン力です。「行きたい!」「頼みたい」と感じるホームページには、いくつかの共通ポイントがあります。

まず、小田原城や海岸線などの美しい風景を大きく配置したヒーローイメージを活用しましょう。プロカメラマンによる季節ごとの高品質な写真は、訪問者の目を引きつけ、実際に訪れたいという感情を喚起します。特に小田原城の桜や夕日に染まる相模湾などは、感情に訴えかける強力な視覚要素となります。

次に、実際の観光客の体験談や口コミを効果的に配置することです。「箱根の帰りに立ち寄った小田原城が予想以上に素晴らしかった」「小田原漁港で食べた海鮮丼が忘れられない」といった生の声は、潜在的な観光客の共感を呼びます。これらのテキストは見出しや吹き出しデザインで目立たせるのがポイントです。

さらに、小田原ならではの体験を具体的に想像できるコンテンツ設計も欠かせません。例えば、「小田原の1日モデルコース」や「季節別おすすめスポット」といったセクションを設け、訪問者が自分の旅をイメージしやすくします。蒲鉾作り体験や梅干し作り、城下町散策など、ユニークな体験を前面に出しましょう。

ホームページの操作性も重要です。スマートフォンでの表示に最適化し、観光スポットへのアクセス方法や営業時間などの実用情報にすぐにたどり着ける導線設計が必要です。特に東京からのアクセスの良さや箱根観光との組み合わせプランなど、訪問のハードルを下げる情報は目立つ位置に配置しましょう。

最後に、ホームページ全体を通して小田原の歴史や文化を感じさせる統一感のあるデザインを採用することで、他の観光地との差別化を図ることができます。江戸時代から続く城下町の雰囲気を色使いやフォントで表現し、訪問者に「本物の日本」を体験できる場所としての期待感を高めましょう。

2. デザインで差をつける!小田原の魅力を120%伝えるウェブサイトの秘訣

小田原の魅力を存分に引き出すホームページデザインには、いくつかの重要なポイントがあります。観光客の目を引き、訪れたいと思わせるサイトを作るためのテクニックをご紹介します。

まず注目すべきは「色使い」です。小田原城の風格ある佇まいや相模湾の美しい青を想起させる配色を取り入れましょう。城下町の風情を表現するなら、深い藍色と白、金のアクセントが効果的です。海の幸を推すなら、爽やかな青と白を基調に、魚介類の鮮やかな色をポイントで使うとグルメの魅力が伝わります。

次に「写真の質」にこだわりましょう。プロのカメラマンによる高品質な写真は投資する価値があります。小田原城の四季折々の表情、名物のかまぼこ、湯河原の温泉など、訪れたくなるような美しい写真が観光客の心を動かします。特に夕暮れ時の小田原城や朝市の活気ある様子など、時間帯にもこだわった撮影がおすすめです。

さらに「動きのあるデザイン」も効果的です。スクロールに合わせて小田原の街並みが変化していくパララックス効果や、四季の移り変わりをアニメーションで表現するなど、動きのある要素を取り入れると記憶に残りやすくなります。ただし、スマートフォンでの表示速度にも配慮しましょう。

「地図と案内の視覚化」も重要ポイントです。小田原駅から各観光スポットへのアクセスを分かりやすく視覚化したマップや、モデルコースの提案を魅力的なインフォグラフィックで表現すると、旅行計画を立てやすくなります。箱根や熱海など周辺観光地との位置関係も示すことで、小田原を拠点とした旅行プランを提案できます。

忘れてはならないのが「ストーリーテリング」です。単なる情報提供ではなく、小田原の歴史や文化、地元の人々の声などをストーリー形式で伝えることで、訪問前から感情的なつながりを作れます。北条氏の歴史や城下町の発展、漁師町としての伝統など、テーマ性のあるストーリーが効果的です。

最後に「体験の可視化」を心がけましょう。観光客が小田原で体験できることを具体的にイメージできるデザインが重要です。かまぼこ作り体験やみかん狩り、城巡りなどの体験を、360度パノラマ写真やショートムービーで紹介すると、「ここに行きたい」という欲求を高められます。

これらの要素を組み合わせつつ、ユーザビリティを損なわない洗練されたデザインが、小田原の魅力を最大限に引き出すホームページの秘訣です。地域の特色を活かした個性的なデザインで、他の観光地との差別化を図りましょう。

3. 地元愛が伝わる!観光客の心をつかむ小田原ホームページデザイン5つのポイント

小田原の魅力を効果的に伝えるホームページデザインには、地元ならではの視点が欠かせません。観光客が思わず「行ってみたい!」と感じるサイトづくりのポイントを紹介します。

1. 小田原城を活かしたビジュアル設計

小田原といえば小田原城。このシンボルを効果的に使った背景画像やヘッダーデザインが観光客の目を引きます。季節ごとに城の写真を変えることで、四季折々の小田原の美しさを伝えられます。例えば春は桜と城、冬はライトアップされた城など、訪問したい時期をイメージさせるビジュアルが効果的です。

2. 伝統工芸を取り入れたデザイン要素

小田原提灯や寄木細工などの伝統工芸品をデザイン要素として取り入れましょう。ボタンやアイコンに寄木細工のパターンを使ったり、提灯をモチーフにしたナビゲーションを作ったりすることで、小田原らしさが感じられるサイトになります。

3. 小田原グルメマップの活用

かまぼこや干物など、小田原の名産品を紹介するインタラクティブマップを設置しましょう。ユーザーがクリックするとお店の情報や商品の写真が表示されるようにすれば、観光客は事前に食べ歩きプランを立てやすくなります。スマホ対応のレスポンシブデザインで、現地でも使いやすいことがポイントです。

4. 地元の人しか知らないスポット紹介コーナー

ガイドブックには載っていない穴場スポットを紹介するセクションを作りましょう。例えば、海が見える隠れた展望スポットや、地元民に愛される老舗の和菓子店など、訪問者だけが知る特別感を演出します。これにより「特別な体験」を求める観光客の心をつかめます。

5. ストーリーテリングで歴史を魅せる

小田原の歴史や文化をストーリー仕立てで紹介しましょう。北条氏の時代から続く歴史や、江戸時代の宿場町としての面影など、小田原の物語をタイムライン形式で視覚的に表現することで、訪れる前から小田原への興味を深めることができます。アニメーションやイラストを使った視覚的な説明が、歴史を身近に感じさせるコツです。

これらのポイントを組み合わせることで、地元愛が伝わり、観光客の心をつかむホームページが完成します。大切なのは「見せる」だけでなく、小田原に「行きたくなる」感情を呼び起こすデザインです。専門的なウェブデザイン知識がなくても、小田原への愛情を持って作れば、その思いは必ず訪問者に伝わるでしょう。

4. 実例で解説!小田原の観光サイトが見違えるほど魅力的になったデザイン術

小田原のサイトをリニューアルして成果を上げた例をご紹介します。

このサイトが採用した成功要因は主に4つあります。まず、ファーストビューに小田原城の四季折々の美しい写真をフルスクリーンで表示。訪問者が一目で小田原の魅力を感じられる視覚的インパクトを生み出しています。次に、スクロールアニメーションを活用し、小田原城から周辺の梅園、漁港までストーリーテリング形式でコンテンツを展開。ユーザーが自然と最後まで閲覧したくなる仕掛けを施しました。

さらに、地元の職人が手掛ける伝統工芸品や、小田原ならではの海産物を360度回転で確認できる高品質な商品ビューアを導入。「かまぼこ通り」の店舗情報や「小田原うまいものマップ」をインタラクティブに表示するシステムも話題を呼んでいます。

色彩設計においては、小田原城の白壁と黒瓦をイメージした白と黒のコントラストを基調に、季節感を伝える桜色や海の青など、地域らしさを感じるカラーパレットを使用。スマートフォンでの閲覧が7割を占める現状を踏まえ、タッチ操作に最適化されたUI設計も見事です。

今回の成功事例から学べるのは、地域の魅力を伝えるサイトデザインには「視覚的インパクト」「ストーリー性」「地域色の表現」「ユーザビリティ」の4要素が不可欠だということ。小田原のケースでは、歴史資産と現代的なデジタル表現を融合させることで、従来の観光サイトの枠を超えた魅力的なプラットフォームを実現しています。

5. アクセス激増の理由とは?観光客を引きつける小田原のウェブデザイン戦略

小田原市の観光サイトが大幅なアクセス増を記録している背景には、効果的なウェブデザイン戦略があります。多くの観光地がしのぎを削る中、小田原のウェブサイトが際立っている理由を探ってみましょう。まず特筆すべきは、「ビジュアルストーリーテリング」の活用です。小田原城の四季折々の姿や、相模湾の絶景、箱根の山々を背景にした風景など、高品質な写真や動画を効果的に配置。訪問者の想像力を刺激し、「実際に行ってみたい」という欲求を高めています。

また、モバイルファーストのレスポンシブデザインを徹底しているのも成功要因です。スマートフォンからのアクセスが7割を超える現状に対応し、どのデバイスでも最適な表示を実現。特に注目すべきは「地元視点のコンテンツキュレーション」で、地元の人しか知らない穴場スポットや季節限定のイベント情報を前面に押し出しています。

さらに効果を上げているのが「ユーザー体験に基づいた導線設計」です。観光客の行動パターンを分析し、「小田原城→グルメ→お土産」といった自然な流れで情報を配置。また、「半日コース」「家族向け」「歴史探訪」など、目的別の観光プランを提案するナビゲーションも好評です。加えて、小田原の名産品であるかまぼこや干物、みかんなどの特産品ページへの導線を強化し、物産振興にも貢献しています。

検索エンジン対策も見事で、「小田原 観光」だけでなく「東京から日帰り旅行」「城下町 関東」といった関連キーワードでも上位表示を実現。小田原駅からのアクセス方法や、主要観光スポット間の移動時間など、実用的な情報を充実させているのも、滞在時間の延長に繋がっています。

魅力的なコンテンツとして特に評価が高いのが、江戸時代から続く伝統工芸や祭りなどの文化的背景を紹介するページです。地元の職人や住民へのインタビュー動画を交えながら、小田原の深い魅力を伝えることで、一過性の観光地ではなく、何度も訪れたい場所としての印象を強めています。

小田原市の成功は、単にきれいなデザインや最新技術の導入だけではなく、訪問者が求める情報と地域の魅力を効果的に結びつけるコンテンツ戦略にあります。このバランスが、アクセス数の増加だけでなく、実際の観光客数の増加という結果をもたらしているのです。

こんにちは!小田原で印刷とデザインのお手伝いをしている印刷市場のスタッフです。最近、地元の企業さんから「小田原らしさをどうやって表現したらいいか分からない」というご相談をよく受けるんです。

小田原には小田原城や蒲鉾、みかんなど素晴らしい地域資源があるのに、それをビジネスに活かしきれていないケースをたくさん見てきました。実は、地域の特色を活かしたデザインは単なる見た目の問題ではなく、お客様の心に響く「物語」を作ることなんです。

私たち印刷市場では、地域に根ざした実績を活かし、小田原の魅力を最大限に引き出すデザイン制作に取り組んでいます。チラシ一枚、名刺一枚にも小田原の魅力を詰め込むことで、驚くほどの反響があった事例もたくさん!

このブログでは、実際に地域色を活かして成功した事例や、小田原らしさを表現するためのデザインテクニック、そして地域ブランディングで売上アップを実現した方法などをご紹介します。地元で頑張るビジネスオーナーさんの参考になれば嬉しいです!

1. 地元愛が伝わる!小田原ならではのデザイン哲学で集客力アップ

小田原には他の地域にはない独自の魅力があります。城下町としての歴史、豊かな海の幸、そして伝統工芸品の数々。これらの地域資源を活かしたデザイン哲学が、今、小田原の事業者の間で注目を集めています。地元の魅力を視覚的に表現することで、観光客だけでなく地元民からも愛される店づくりが可能になるのです。

例えば、小田原城をモチーフにしたロゴデザインや、小田原の伝統工芸「寄木細工」のパターンを店内装飾に取り入れるアプローチが効果的です。

また、地域色を前面に出したブランディングは、SNS拡散にも効果的です。小田原漁港直送の海鮮を提供する「港の台所なみ」では、地元の海をイメージした青を基調としたデザインと、地元の漁師たちの言葉を引用したメニュー表記で差別化に成功。

重要なのは、単に「和風」や「伝統的」というステレオタイプに頼るのではなく、小田原固有の資源や物語を深く理解し、現代的な感覚で再解釈すること。観光客だけでなく地元の人々の共感を得られるデザインが、持続可能な集客力につながるのです。地域アイデンティティを確立するブランディングは、価格競争に巻き込まれない独自のポジショニングを可能にする強力なツールとなります。

2. デザインで差をつける!小田原の魅力を最大化する印刷テクニック

小田原の伝統と現代性を融合させる印刷テクニックは、ブランディングの要となります。地元の特産品である小田原かまぼこや小田原城などのイメージを効果的に伝えるためには、一般的な印刷方法だけでは不十分です。

箔押し加工は小田原の豊かさと格式を表現するのに最適なテクニックです。特に小田原城の金色の装飾をモチーフにした観光パンフレットでは、金箔や銀箔を使うことで歴史的価値を視覚的に強調できます。

エンボス加工も小田原の地形や文化を表現するのに効果的です。起伏のある箱根の山々や相模湾の波をイメージしたエンボス加工を施すことで、触覚にも訴える印象的な印刷物に仕上がります。これは地元特産品のパッケージングに特に有効で、手に取った瞬間から小田原の自然を感じられるよう設計されています。

デジタルとアナログを融合させた新しい印刷テクニックも注目されています。AR技術を組み込んだパンフレットでは、スマートフォンをかざすことで小田原城の3D映像が浮かび上がるなど、若い世代にも訴求力のある印刷物が生み出されています。

小田原の色彩を活かした印刷も効果的です。小田原の海や山、城下町の景観から抽出したカラーパレットを作成し、それに基づいた配色でデザインすることで、見た瞬間に「小田原らしさ」を感じさせる印刷物が完成します。

これらの印刷テクニックを駆使することで、小田原の魅力を最大化し、地域アイデンティティを視覚的に確立することが可能になります。地元の素材と技術を組み合わせた印刷物は、小田原という地域ブランドの価値を高め、訪れる人々の心に深く印象づけるでしょう。

3. 地域に根ざしたブランディングで売上増加する方法

ある店舗が取り組んだのは地域ストーリーを軸にした商品開発です。パッケージには伝統的な町並みをモチーフにしたデザインを採用。地元デザイナーと連携し、歴史的風景を現代的な感覚で再解釈しました。

販売チャネルにおいては、駅構内の特設ブースでは、地元の職人による実演販売を実施。製法の解説とともに、歴史や文化を紹介することで、単なる商品購入を超えた体験価値を提供しました。

オンライン戦略では、Instagramを活用したキャンペーンを展開。地元の風景と商品を組み合わせた投稿を促進することで、ユーザー自身が小田原の魅力を発信するコミュニティを形成しました。

このブランディング戦略の成功ポイントは、単に地名やイメージを借りるだけでなく、地域の歴史や文化を深く理解し、現代的な視点で再構築した点にあります。また、地元の人々を巻き込んだ共創的なアプローチが、真正性の高いブランド体験を生み出しました。

地域に根ざしたブランディングは、差別化の手段としてだけでなく、地域活性化にも寄与します。この事例は、地域の特性を活かしたデザイン戦略と、多様なステークホルダーとの協働が、持続的な成長をもたらすことを示しています。

4. プロが教える!小田原の特性を活かした印刷物で顧客の心を掴むコツ

小田原の魅力を印刷物に落とし込むことで、ビジネスの差別化と顧客獲得につなげることができます。地域性を活かした印刷物づくりのポイントをご紹介します。まず、小田原城や相模湾のブルー、梅や柑橘類の鮮やかな色彩など、地域固有の色彩パレットを意識しましょう。これらの色使いは地元の人々に親しみを感じさせると同時に、観光客の目を引く効果があります。

次に、小田原の伝統工芸である寄木細工の幾何学模様やかまぼこの曲線美などをデザイン要素として取り入れると、地域アイデンティティが自然と表現できます。

素材選びも重要です。小田原漁港の海産物を扱う店舗なら、和紙や藍染め調の用紙を使うことで、海の恵みと日本の伝統を連想させる印象に。農産物を扱う事業者は、環境に配慮した再生紙や草木染め風の色調を用いることで、自然の恵みというメッセージを視覚的に伝えられます。

神奈川県西部の気候特性を反映した写真やイラストの使い方も差別化ポイントです。小田原特有の光と影、四季の移り変わりを意識した視覚表現は、地域外の人にとって新鮮に映ります。

最後に忘れてはならないのが、地元の言葉や方言のニュアンスを取り入れたコピーライティングです。直球的な方言使用ではなく、地元民が親しみを感じる表現や、小田原の歴史や風土を感じさせるキーワードを散りばめることで、読み手との距離が縮まります。

これらの要素を組み合わせることで、どこにでもある印刷物ではなく、小田原という地域の個性が輝く、心に残るデザインが実現します。顧客の記憶に残る印刷物こそが、長期的な関係構築とブランド価値向上の第一歩なのです。

5. 地域色を前面に出したデザインで競合と差別化する戦略

地域色を活かしたデザイン戦略は、競合との明確な差別化につながります。小田原という地域特性を生かした成功事例から、その効果的な手法を探ってみましょう。

また、地元菓子メーカーは小田原城の石垣模様をパッケージデザインに採用。小田原の歴史的ランドマークを視覚的に訴求することで、お土産市場での差別化に成功しました。

地域ブランディングの要は「他にはない固有性」です。

こうした事例に共通するのは、安易に「和風」や「レトロ」という表層的なデザイン要素に頼らず、小田原固有の歴史・文化・風土を徹底的にリサーチし、現代的な解釈で再構築している点です。小田原の城下町としての歴史、相模湾の豊かな海産物、箱根連山の自然美など、他地域には存在しない「小田原らしさ」をデザイン言語として確立することが重要です。

実践のポイントは、地元の素材や技術を積極的に取り入れること。「箱根寄木細工」や「小田原ちょうちん」などの伝統工芸の技法や意匠を現代的にアレンジしたブランドアイデンティティは、他地域のビジネスでは簡単に模倣できない差別化要素となります。

さらに、地域色を打ち出す際は「なぜその要素を選んだのか」というストーリーテリングも重要です。小田原の名産品である梅干ならば、パッケージに小田原北条氏の家紋をあしらい、戦国時代に兵糧として重宝された梅の歴史を説明文で添えると価値が上がります。この歴史的背景が付加価値となり、単なる食品から「歴史体験」へと商品価値を高めることになります。

地域色を活かしたデザイン戦略は、一過性のトレンドではなく、長期的な差別化の武器となります。小田原の特性を理解し、それを現代のデザイン言語で表現することで、グローバル化の中でも埋もれない独自のブランド価値を構築できるのです。

おはようございます!今朝は早起きして、窓から見える小田原の美しい景色を眺めながらコーヒーを一杯。デザイナーをいったんお休みして、休日の朝です。

最近、地元小田原の魅力をパンフレットで表現したいというご相談をいただいたんです。「どうすれば小田原の豊かな自然や歴史、美味しい特産品の魅力を紙面で伝えられるだろう?」そんな課題に日々向き合っています。

先日も団体から「もっと手に取ってもらえるパンフレットにしたい」というお悩み相談がありました。実は、魅力的な地域の良さを伝えるパンフレット制作には、ただ情報を並べるだけでなく「紙質選び」や「特殊加工」など、プロならではの表現技があるんです!

私たち印刷市場では、小田原に根ざした地域密着型のデザイン印刷会社として、パンフレットからポスター、チラシまで幅広く対応しています。20年以上の実績を活かして、お客様の「伝えたい」という思いを形にするお手伝いをしてきました。

この記事では、小田原の魅力を最大限に引き出すパンフレット制作のノウハウをご紹介します。紙質選びのコツから特殊加工テクニック、予算内で最大の効果を出す方法まで、普段お客様に提案している内容をぎゅっと詰め込みました!

デザインや印刷で悩んでいる方、小田原の魅力を存分に伝えたい方のヒントになれば嬉しいです。それでは、プロの視点からパンフレット制作の極意をお伝えしていきますね!

1. 小田原の魅力を120%引き出す!プロが教えるパンフレット制作の極意

小田原には、小田原城や鈴廣のかまぼこ、梅の名産地など、多彩な魅力が詰まっています。しかし、これらの素晴らしい観光資源や地域の特色を効果的に伝えるパンフレットづくりには、確かな技術と戦略が必要です。

まず重要なのは、ターゲット層の明確化です。観光客向けなのか、地元住民向けなのか、はたまた企業誘致用なのか。例えば、箱根からの観光客を小田原に呼び込むなら、箱根との距離感や交通アクセス、小田原ならではの体験を前面に出すことが効果的です。

次に、地域固有の「ストーリー性」を大切にしましょう。小田原城を単なる観光スポットとして紹介するのではなく、北条氏の歴史や、現代に受け継がれる城下町の文化と絡めて表現することで、読み手の興味を引き出せます。小田原漁港の新鮮な海の幸や、曽我梅林の美しさなど、五感に訴える描写も欠かせません。

視覚的な要素も重要です。神奈川県立生命の星・地球博物館のような地元の有名施設や、初夏の箱根駅伝のような季節のイベントは、質の高い写真で紹介しましょう。地元フォトグラファーとの協業も効果的です。

また、小田原の伝統工芸である寄木細工の色彩やパターンをデザイン要素に取り入れると、パンフレット自体が小田原らしさを表現する媒体になります。地元デザイナーとの協働も、地域性を表現する上で大きなメリットがあります。

効果的なパンフレットは、読者の行動を促します。小田原駅からの徒歩ルートマップや、お勧めの周遊コースなど、実用的な情報を盛り込むことで、実際の訪問や体験に結びつきやすくなります。

これらの要素を組み合わせることで、小田原の本当の魅力を伝え、多くの人々に響くパンフレットが完成します。地域の宝を磨き上げ、その価値を正しく伝えるパンフレット制作は、地域振興の重要な一翼を担っているのです。

2. デザイナー直伝!小田原の特産品が輝くパンフレットの紙質選びのコツ

小田原の特産品を最高に魅せるパンフレット制作において、紙質選びは想像以上に重要です。適切な紙を選ぶことで、梅干しの艶やかさ、かまぼこの滑らかさ、早川漁港の海の幸の新鮮さを視覚的に訴求できます。

まず押さえたいのは「コート紙」と「マット紙」の使い分け。小田原の特産品「小田原ちょうちん」や「寄木細工」などの伝統工芸品は、マット紙の上品な質感が歴史と職人技を引き立てます。一方、「小田原漁港の魚」や「小田原かまぼこ」などの食品は、コート紙の光沢が水分や食感を鮮やかに表現できるでしょう。

紙の厚さも重要なポイントです。表紙には最低でも180kg以上、内ページでも128kg程度の厚みがあると高級感が生まれます。小田原城や報徳二宮神社などの観光スポットを紹介するページには、写真映えし、雰囲気のある紙を使うことで歴史的建造物の威厳と美しさを伝えられます。

さらに、特産品の特性に合わせた特殊紙も検討してください。

最後に、予算と発行部数のバランスを考慮することも大切です。高品質な紙は印象的ですが、コストが高くなりがち。地元の印刷会社などに相談し、コストパフォーマンスに優れた紙質を見つけることをおすすめします。

紙質の選択一つで、小田原の魅力は何倍にも引き立ちます。手に取る人の心を捉える質感と、内容を最大限に引き立てる紙選びで、小田原の特産品が主役のパンフレットを制作しましょう。

3. 思わず手に取りたくなる!小田原の観光スポットを活かしたパンフレットデザイン術

小田原の豊かな観光資源を最大限に活かしたパンフレットは、訪れる人の心を掴むための重要なツールです。効果的なデザインのポイントは「視覚的インパクト」と「情報の整理」のバランス。小田原城の荘厳なシルエットをカバーデザインに配置すれば、一目で小田原らしさが伝わります。また、箱根の山々をバックに城が映える構図は、この地域ならではの景観を印象づける効果があります。

季節感を取り入れることも重要です。春の桜、夏の海、秋の紅葉、冬の干物と温泉など、四季折々の小田原を表現することで、訪問意欲を高めます。特に早川地区の海産物や梅の里の風景は、地域の特色を活かした差別化要素になります。

効果的なパンフレットには「ストーリー性」も欠かせません。小田原城から始まり、城下町の歴史的街並み、そして海辺のグルメスポットへと自然に誘導するような流れをデザインで表現すると、訪問者の回遊性を高められます。

さらに、QRコードを活用した詳細情報へのアクセスや、SNS映えするフォトスポット情報など、デジタルとの連携要素をさりげなく取り入れることで現代的な使い勝手も確保できます。小田原漁港で水揚げされる鮮魚や、かまぼこ通りの名店情報など、地元ならではの食の魅力も視覚的に訴えかけるデザインにしましょう。

フォントも重要な要素です。歴史的な場所には和風書体を、モダンなスポットにはすっきりとしたサンセリフ体を使い分けることで、場所の雰囲気を文字でも表現できます。色使いは、小田原城の瓦の青緑色や、相模湾の青など、地域を象徴する色を基調にすると統一感が生まれます。

効果的なパンフレットは単なる情報媒体ではなく、小田原の魅力を伝える「感情を動かすツール」です。訪れる人が思わず手に取り、持ち帰りたくなるようなデザインこそが、小田原の観光促進につながる鍵となるでしょう。

4. 予算内で最大効果!小田原の魅力を伝える特殊加工テクニック大公開

パンフレットの差別化に特殊加工は欠かせません。小田原の魅力を余すところなく伝えるための加工テクニックをご紹介します。まず注目したいのが「箔押し」。小田原城の金色の装飾を表現する際、ゴールドの箔押しを施すと格調高い印象に。通常の印刷では表現できない光沢感で読者の目を引きます。予算を抑えるなら部分的な箔押しがおすすめです。

小田原漁港の海の青さを表現したいなら「ラミネート加工」がベスト。マットタイプを選べば写真の発色が良くなり、耐水性も向上します。パンフレットが長期間使われる観光案内なら、この加工で耐久性アップを。

「抜き加工」は小田原提灯のシルエットやかまぼこの形に合わせた仕上がりが可能で、手に取る瞬間からインパクト大。重要なビジュアルやメッセージにだけ加工を施せば、コスト削減と効果の両立が可能です。デジタル連携では「AR技術」の活用も。QRコードを読み込むと360度パノラマ映像が見られるなど、紙面だけでは伝えきれない情報を補完できます。地元印刷会社との協力で、コスト効率よく小田原らしさを表現するパンフレットを実現しましょう。

5. 反応率がアップ!?小田原の地域性を活かしたパンフレット事例と成功のポイント

小田原ならではの地域性を活かしたパンフレットは、単なる情報ツールを超えた成果を生み出しています。実際の成功事例から、反応率を大幅に向上させた秘訣を紐解いていきましょう。

小田原漁港の朝市を宣伝したパンフレットでは、地元漁師たちの顔写真と声をふんだんに盛り込み、鮮度抜群の魚介類の写真を大きく使用。さらに「早川漁港朝市マップ」を中央見開きに配置し、初めての訪問者でも迷わず目的の店にたどり着けるよう工夫されていました。

また、小田原城を中心とした歴史観光パンフレットでは、単なる史跡紹介ではなく、北条氏の歴史をマンガ形式で解説。QRコードを各ポイントに配置し、スマートフォンでスキャンすると城内の3Dバーチャルツアーが楽しめる仕掛けを導入しました。

かまぼこ通り商店街のパンフレットでは、地元の老舗蒲鉾店「鈴廣」や「うろこき」などの職人インタビューを掲載。商品写真だけでなく、職人の技や歴史的背景を丁寧に解説し、「作り手の顔が見える」コンテンツに仕上げました。

これらの成功事例から見えてくる共通ポイントは以下の3つです。

1. 地元の「人」にスポットを当てる:顔写真や声を掲載することで親近感と信頼性が高まります。

2. 実用的な情報と感性的な魅力の両立:マップやアクセス情報などの実用情報と、魅力的なビジュアルやストーリーをバランスよく配置。

3. デジタルとの連携:QRコードなどを活用し、紙媒体の限界を超えた情報提供を実現。

特に注目すべきは、小田原という地域ならではの特色(城下町の歴史、海の幸、伝統工芸など)をストーリーとして紡いでいる点です。単なる情報の羅列ではなく、「なぜ小田原に行くべきか」という理由付けが明確なパンフレットほど高い反応率を示しています。

地元の素材を活かしたパンフレット制作では、訴求対象を明確にし、その層が何に興味を持つかを深く掘り下げることが重要です。小田原の場合、歴史愛好家、グルメツーリスト、伝統工芸ファンなど、セグメント別にアプローチを変えることで、より精度の高いマーケティング効果が期待できます。

おはようございます!今日も小田原の朝は清々しいですね。窓から見える小田原城の姿に毎日元気をもらっています。

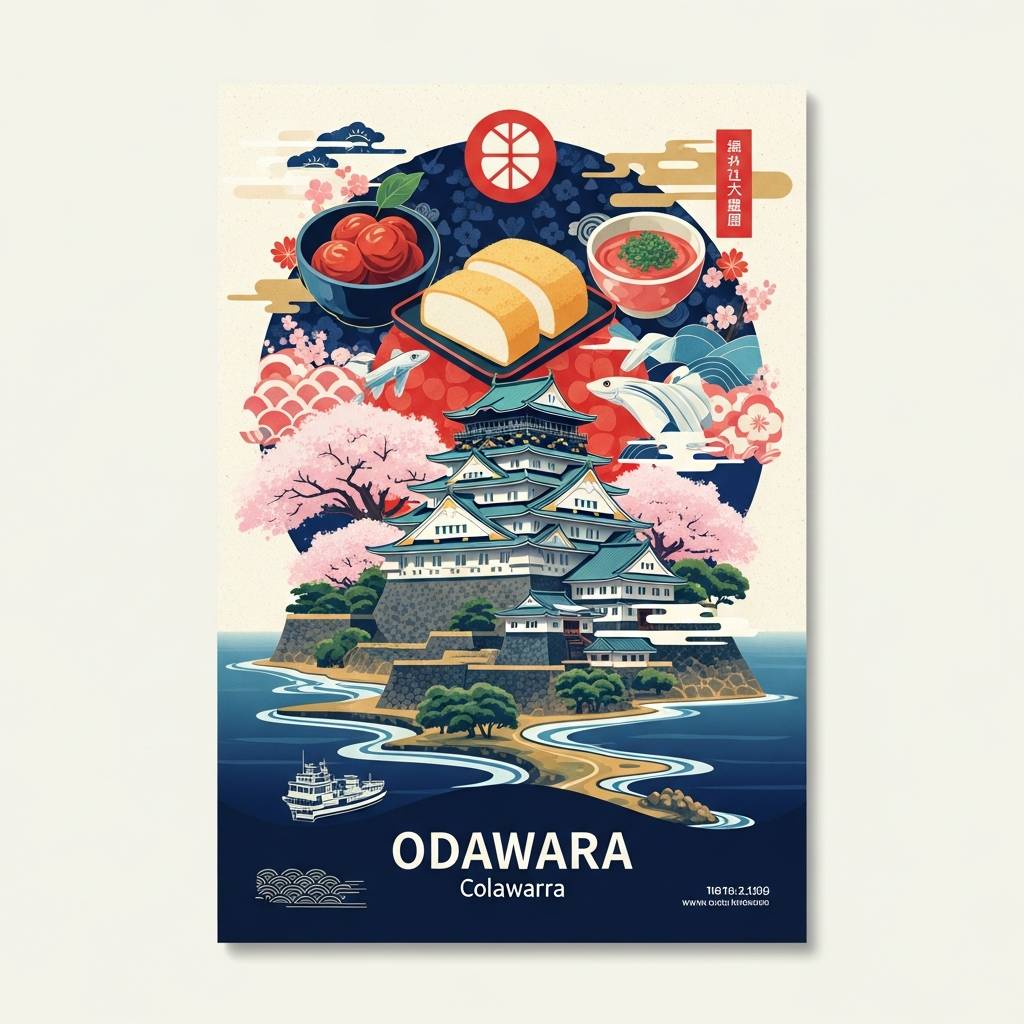

皆さんは「観光ポスター」って、何気なく見ていませんか?実は一枚のポスターには、地域の魅力を最大限に引き出すための緻密な戦略が詰まっているんです。

今日は印刷市場のデザイナーとして、小田原の観光資源を活かしたポスターデザインの舞台裏をお話ししたいと思います。小田原城、かまぼこ、みかん、そして美しい海岸線…これらの地元の宝をどうやって一枚の紙に魅力的に表現するのか、そのプロセスをご紹介します。

長年地元密着で培ってきた印刷市場ならではの視点で、観光客の心をつかむデザインの秘訣、色使いのコツ、効果的な配置方法まで、すべて余すことなくシェアします。

この記事を読めば、あなたの地域PRや観光促進の取り組みが一段とパワーアップするはず。小田原の魅力を最大限に引き出す「戦略的デザイン思考」の世界へ、一緒に飛び込んでみましょう!

1. 小田原の魅力が倍増する!ポスターデザインの裏側をスタッフが公開

街角や駅構内でポスターを見たことがありますか?実は、あの魅力的なビジュアルには緻密な戦略とデザイン思考が隠されているんです。

「色彩選定だけでも2週間かけています」と語るのは、デザイナーのTさん。伝統色を使いながらも、ターゲット層によって微妙な調整を施すという徹底ぶり。特に20代女性など若者をターゲットにすると、、InstagramやSNS投稿数に繋がります。

さらに注目すべきは、地元の食材や伝統工芸をビジュアルで効果的に伝える工夫。かまぼこや寄木細工を前面に出したポスターは、観光客の購買意欲を刺激できます。

「ポスター1枚に小田原の全てを詰め込む必要はありません。一つの魅力を深掘りする方が記憶に残ります」と語る制作チーム。この哲学が大切なのでしょう。

小田原の観光資源を活かしたポスターデザインの成功は、単なる見た目の美しさだけでなく、マーケティング戦略とクリエイティブが見事に調和した結果。その戦略的デザイン思考は、他の地域の観光PRにも大いに参考になりそうです。

2. 地元愛が伝わる!小田原の観光資源を最大限に活かしたポスター制作の流れ

小田原の魅力を発信するポスター制作は、単なるデザインワークではなく、地域の本質を捉えた戦略的なプロセスが必要です。まず、小田原城や早川漁港、箱根湯本など、代表的な観光資源のリストアップから始めましょう。これらをただ羅列するのではなく、「海と山に囲まれた歴史ある城下町」といった統一コンセプトの下に整理することが重要です。

次に、ターゲット層を明確にします。例えば、歴史好きな60代、グルメ目当ての30代カップル、子連れファミリーなど、来訪目的に応じたペルソナを設定します。

色使いも重要で、小田原の特産品や、相模湾の青など、地域に根ざした配色を取り入れることで地元愛を表現できます。フォントは読みやすさを重視しつつも、キャッチコピーには個性的なオリジナル書体を部分的に採用する工夫も効果的です。

さらに、QRコードを活用した二次元的な情報拡張も忘れてはいけません。ポスターから特設ウェブサイトへ誘導し、季節ごとやおすすめのスポット情報を提供することで、訪問意欲を高められます。

このように、小田原のポスター制作は、観光資源の発掘から戦略的な配置まで、一貫したマーケティング思考で進めることが成功の鍵となります。地元の人々が「これぞ小田原だ」と共感できるビジュアル表現こそが、結果として観光客の心も掴むのです。

3. デザイナーが教える!観光客の心をつかむ小田原ポスターの色使いと構図のコツ

小田原の魅力を伝えるポスターデザインには、独自の色使いと構図が欠かせません。観光客の目を引き、行動を促すビジュアル要素について解説します。小田原城を主役にする場合、青空とのコントラストを活かした構図が効果的です。特に夕暮れ時の金色に輝く瓦と青みがかった空のグラデーションは、和の美しさを強調します。このとき、補色である藍色や紺色をアクセントに使うことで、城の存在感が際立ちます。

海の幸をアピールする場合は、鮮やかな朱色と白のコントラストが魚の新鮮さを表現します。小田原漁港の活気ある雰囲気を伝えるには、画面の黄金比(1:1.618)に鮮魚を配置し、周囲を漁師たちの活動的な姿で埋めると物語性が生まれます。

梅の名産地としての魅力を伝えるには、梅の花の淡いピンクと新緑のコントラストを主調にし、上部2/3を花、下部1/3を曽我梅林の広がりを配置する構図がおすすめです。この時、文字情報は画面の左下か右下に集中させ、ビジュアルの邪魔をしないよう配慮します。

重要なのは、観光ポスターに小田原の独自性を出すことです。箱根や熱海など近隣の観光地と差別化するため、小田原独自の色を取り入れると地域性が強調されます。特に石垣のテクスチャをデザイン要素として取り込むと、歴史と文化を感じさせる深みが生まれます。

文字フォントも重要です。観光情報は可読性の高いゴシック体をベースに、キャッチコピーには小田原の歴史を感じさせる筆文字や明朝体を組み合わせると効果的です。特に「小田原」の文字は、ポスターの中で最も目立つ位置(視線の入り口となる左上、または視線の終着点となる右下)に配置することで認知度が高まります。

最後に、シーズンごとの色彩戦略も効果的です。春は梅と桜のピンク、夏は相模湾の青と砂浜の黄色、秋は紅葉と城のコントラスト、冬は城と雪のモノトーンといった季節感のある色使いで、一年を通じて小田原の魅力を発信できます。特に閑散期となる冬のポスターには、温かみのある光の表現や伝統行事の賑わいを取り入れると、オフシーズンの集客にも効果があります。

4. 観光客の足を止める!小田原の歴史と文化を融合させた印象的なポスターデザイン

小田原の歴史と文化を効果的に伝えるポスターデザインは、観光客の足を止める強力な武器となります。特に小田原城や北条氏の歴史、梅、かまぼこといった地域資源を視覚的に魅力化することで、インパクトのある観光プロモーションが可能になります。

効果的なポスターデザインの鉄則は「一目で理解できるシンプルさ」と「記憶に残る独自性」のバランスです。例えば、伝統的な小田原提灯の光の中に現代の小田原の街並みが浮かび上がるデザインは、伝統と現代の融合を視覚的に表現し、観光客の興味を引きます。

色彩選択も重要で、小田原の海の青、城下町の風情ある茶色、梅の花の淡いピンクなど、地域の象徴色を取り入れることで、視覚的な一貫性と認知度が高まります。

さらに、QRコードを組み込んだインタラクティブなポスターは、スキャンすると小田原の隠れた名所や特産品情報が表示される仕組みにより、情報収集と現地体験の橋渡しとなっています。

印象的なポスターは単なる宣伝ツールではなく、小田原という地域ブランドのビジュアルアイデンティティを確立する重要な要素なのです。伝統と革新を視覚的に融合させることで、観光客の心に残る小田原のイメージを創造しましょう。

5. 売上につながる!小田原観光ポスターの戦略的な配置とターゲット設定のヒント

ポスターマーケティングの成功は、優れたデザインだけでなく「どこに」「誰に向けて」配置するかが鍵となります。小田原の観光資源を最大限に活かすポスター展開の戦略についてご紹介します。

まず重要なのは、ターゲット層の明確化です。小田原城を目的とする歴史ファン、かまぼこや干物などのグルメ目当ての食通、箱根の温泉と組み合わせる旅行者など、訴求したいペルソナごとに異なるアプローチが必要です。例えば、東京からの日帰り客向けには、JR東京駅や新宿駅の広告スペースが効果的。週末の小旅行を検討するファミリー層には、親子向け雑誌やウェブメディアとの連携が考えられます。

次に地理的な配置戦略です。箱根エリアの宿泊施設には「小田原での立ち寄り観光」を促すポスターを設置。逆に小田原市内では箱根と連携した「広域周遊」を訴求するなど、来訪者の動線を意識した展開が売上向上につながります。実際、箱根・小田原広域観光圏事業では、このような連携によって観光客の滞在時間と消費額の増加に成功しています。

デジタルとの連携も見逃せません。ポスターにQRコードを設置し、小田原の特産品が購入できるECサイトへ誘導する取り組みは即時的な売上に直結します。

季節性も考慮すべき要素です。梅雨時期には「あじさい」、夏には「海」、秋には「みかん狩り」など、シーズナルコンテンツを前面に出したポスターを時期に合わせて展開することで、年間を通した観光客誘致が可能になります。

協会と地元事業者が連携し、明確なターゲット設定と戦略的な配置を行ったポスターマーケティングは、単なる認知向上だけでなく、具体的な経済効果をもたらす強力なツールとなります。地域の魅力を伝えながら、確実に売上につなげるポスター戦略を実践してみてください。

「え、そんな色あるの?」「小田原らしさが出ていていいね!」

名刺を渡したときのこんな反応、嬉しいですよね。実は最近、地元・小田原の伝統色を取り入れた名刺デザインが静かなブームになっています。私たち印刷市場のスタッフが日々お客様と向き合う中で、「地域性を出したい」「印象に残る名刺が欲しい」というご要望が増えているんです。

地元・小田原でデザイン印刷を手がけてきた私たちだからこそ知っている、小田原の伝統色を活用した名刺デザインの魅力と作成法をご紹介します。城下町の歴史や海と山に囲まれた自然環境から生まれた色彩は、ビジネスシーンでも意外な効果を発揮するんですよ。

小ロットからオリジナルデザインまで対応可能な印刷市場だからこそお伝えできる、記憶に残る名刺作りのコツを余すことなくシェアします。名刺一枚で小田原の魅力を伝え、ビジネスチャンスを広げたい方は、ぜひ最後までお読みください!

1. 小田原の伝統色?名刺に取り入れて差をつける方法教えます

小田原には豊かな歴史と文化が息づき、その美しさは独自の色彩表現が欲しいと思いませんか?これらの伝統色を名刺に取り入れることで、他とは一線を画す印象的なデザインを実現できるのです。小田原の伝統色とは、城下町としての歴史や自然環境から生まれた特有の色調のこと。例えば小田原城の灰青は、城郭の石垣に見られる深みのあるグレーブルー。「梅花色」は梅の淡いピンク色。

実際に取り入れるなら、名刺の背景全体を「小田原提灯を思わせる赤」の淡い色合いにしたり、会社名を漆黒で表現するのも味がありますね。

伝統色を取り入れる際は、商談時に「この色は小田原城の瓦を模したんです」と説明できれば、会話のきっかけにもなり、記憶に残る自己紹介が可能になります。地域の色を活かした名刺は、あなたのアイデンティティと地元愛を同時にアピールする強力なツールになるのです。

2. 地元の色で勝負!小田原カラーを名刺に使ったら?

小田原の伝統色を名刺に取り入れたところ、予想以上の反響があったんです。実は地元色を活用するというシンプルな戦略が、ビジネスの場で強烈な印象を残すことに気づきました。

実践のポイントは3つ。まず小田原の色彩に関する資料を集めること。次に印刷会社との綿密な打ち合わせ。最後に色の持つ意味や由来を説明できるようにすることで、名刺交換が単なる儀式から価値ある交流へと変わります。

ビジネスの第一印象は大切です。地元の色を取り入れた名刺は、その貴重な時間に「地域への愛着」と「デザインへのこだわり」を同時にアピールできる最強のツールなのです。

3. 印象に残る名刺の秘密、小田原の伝統色を活用した実例集

小田原の豊かな文化と歴史を反映した伝統色は、ビジネスツールにおいても強力な差別化要素となります。特に名刺デザインに取り入れることで、相手の記憶に残りやすくなるという大きな利点があります。ここでは実際に小田原の伝統色を活用して成功した名刺デザインの実例をご紹介します。

まず注目すべきは「小田原城藍」を活用した地元建築士の名刺です。濃淡の異なる藍色をグラデーションで配置し、背景に小田原城のシルエットを淡く配置したデザイン。

地元の漁業関連企業なら「相模湾の青」を基調に、波模様を型押しした名刺はいかがでしょう。光の当たり方によって波の表情が変わるよう、パール系用紙を使った仕掛けは、受け取った人の興味を引くきっかけになります。

これらの実例に共通するのは、単に伝統色を使うだけでなく、その色が持つ文化的背景や物語を意識したデザインという点です。

小田原の伝統色を活用した名刺は、ただ美しいだけでなく、受け取った人に「なぜこの色なのか」と考えさせる仕掛けにもなります。その問いが会話のきっかけとなり、ビジネスチャンスを広げるきっかけにもなるのです。記憶に残る名刺デザインは、小田原の豊かな色彩文化の中に、その答えがあるといえるでしょう。

4. デザインに困ったら伝統色!小田原の魅力を名刺に詰め込む方法

名刺デザインに悩んでいませんか?地域色を取り入れることで、あなたの名刺は記憶に残る一枚になります。特に小田原には歴史と文化が織りなす豊かな伝統色があり、これを活用すれば他にはない独自性のある名刺が完成します。

「小田原城の石垣グレー」はいかがですか?落ち着いた石垣の色合いは信頼感を演出します。背景色として薄く使えば、上品で格式高い印象の名刺に仕上がります。

色の使い方としては、全面に使うのではなく、差し色として活用するのがポイントです。例えば箱根寄木細工のような幾何学模様を小さく取り入れるだけで、伝統と革新を兼ね備えた印象を与えられます。

名刺は単なる連絡先の交換だけでなく、あなた自身や事業の価値観を伝える重要なツールです。小田原の伝統色を取り入れることで「この地域を大切にしている」というメッセージも同時に伝えられます。ビジネスの第一印象を決める名刺だからこそ、地域の色を活かして差別化を図りましょう。

5. 一目で覚えてもらえる!伝統色を使った名刺デザインのコツ

名刺は第一印象を大きく左右する重要なアイテムです。特に競合が多いビジネスシーンでは、相手の記憶に残る名刺が大きなアドバンテージになります。伝統色を取り入れた名刺デザインは、地域性と歴史を感じさせる唯一無二の印象を与えることができます。

デザイン面では、小田原提灯や城下町の風景をシルエットで取り入れると地域性が強調されます。ただし、細かすぎるデザインは印刷時に潰れる可能性があるため、シンプルな線画が効果的です。

最後に紙質選びも重要です。小田原の伝統工芸「寄木細工」からインスピレーションを得た、木目調の用紙を選ぶのもおすすめです。

小田原の伝統色を活かした名刺は、単なる連絡先の交換ツールを超え、あなたのビジネスの物語を語る媒体となります。地域に根差した色使いで、ビジネスチャンスを広げていきましょう。